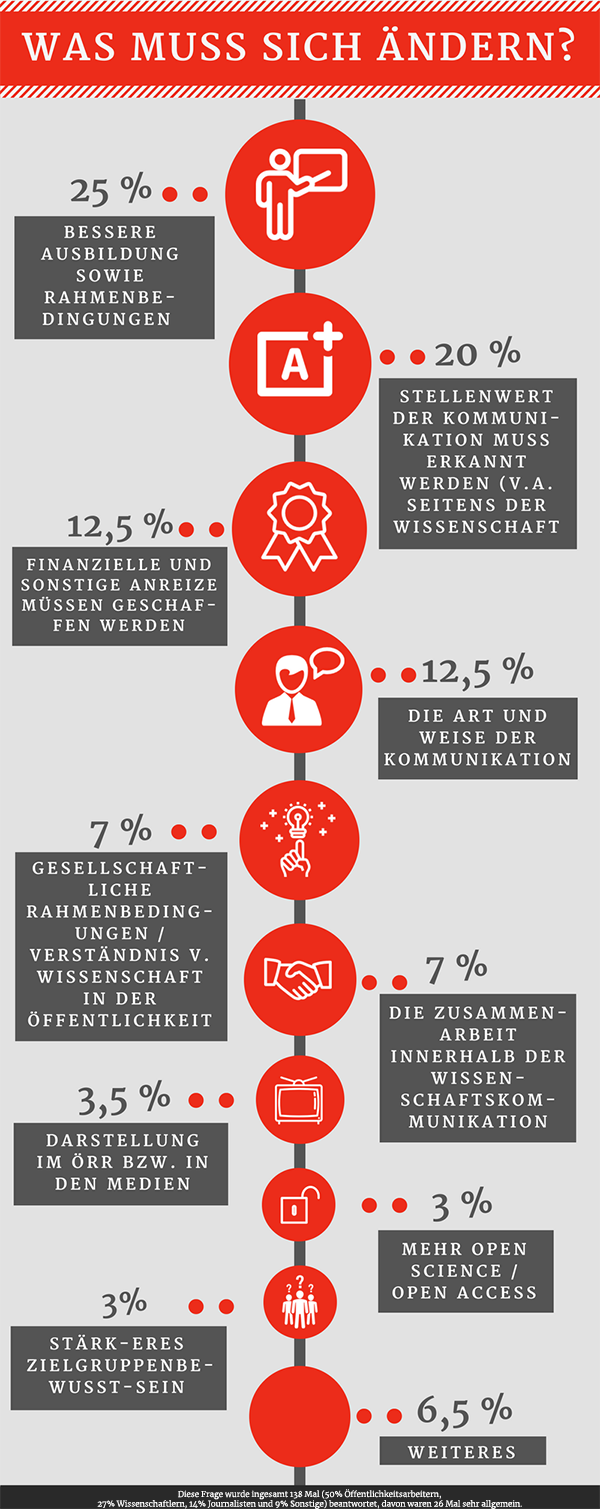

Eine bessere Ausbildung, ein höherer Stellenwert der #Wisskomm und finanzielle Anreize sind drei der Veränderungen, die die Teilnehmenden unserer Umfrage für die Zukunft der Wissenschaftskommunikation fordern. Teil drei der Auswertung.

Was muss sich in der Wissenschaftskommunikation ändern?

Nachdem wir die Frage gestellt haben, was sich die Teilnehmenden wünschen, um künftig besser kommunizieren zu können, ging es in der achten Frage unserer Umfrage darum, wie man dort hingelangt. Was also muss sich dafür ändern?

Um einen besseren Überblick zu geben, wurden die Antworten inhaltlichen Clustern zugeordnet.

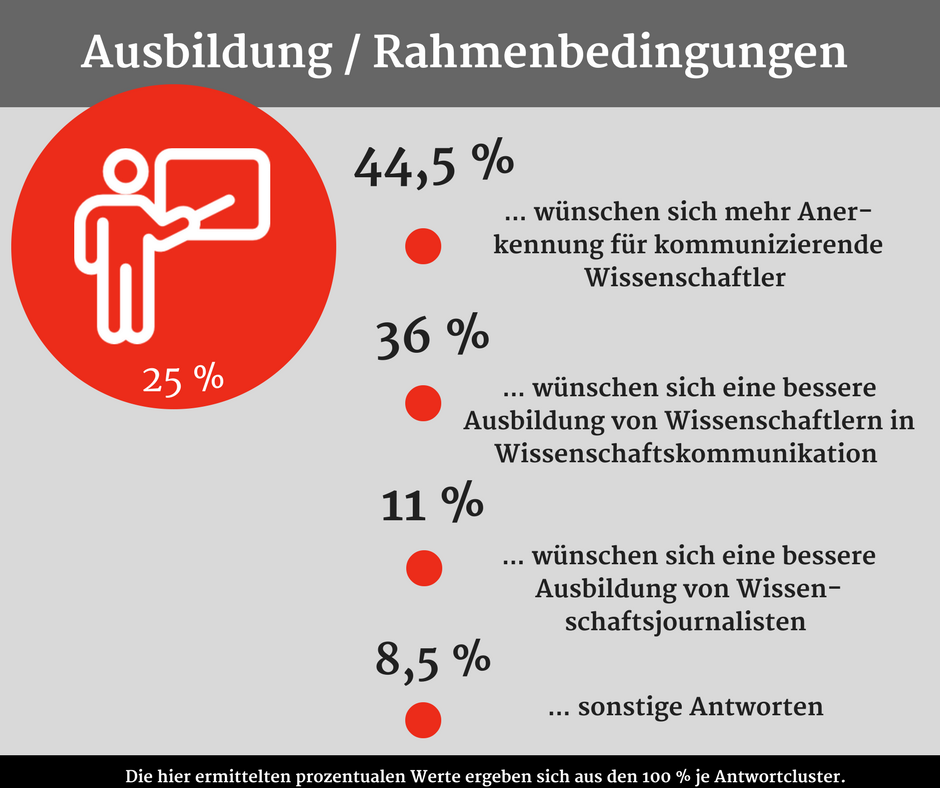

Schauen wir uns also die einzelnen Cluster noch einmal genauer an:

44,5 % der Antworten dieses Antwortclusters benennen nötige Veränderungen im Bereich der Ausbildung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler: Sie „sollten besser Bescheid wissen, wie Medien funktionieren“ und dafür auch „die nötigen Schulungen erhalten“. Als Problem wird angemerkt, dass Studierende an der Uni nur sehr selten lernen, „wie man Forschungserkenntnisse mit einem Laienpublikum teilt.“ In dieser Hinsicht wird neben dem Wunsch nach mehr Fortbildungen in einigen Antworten auch der Wunsch geäußert, dass Wissenschaftskommunikation als „fester Bestandteil der Ausbildung“, als „Teil des Studiums“ etabliert wird.

Eine Forderung, die keineswegs neu ist: So äußerte sich Josef Zens, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Deutschen GeoForschungsZentrum GFZ, im Rahmen unserer Statement-Reihe zum Zukunfts-Schwerpunkt ähnlich: „Die Wissenschaftskommunikation sollte einen festen Platz in den Lehrplänen der Uni haben.“ Auch Esther Ngumbi forderte jüngst in ihrem Beitrag im „Observations“-Blog von American Scientific mehr Wissenschaftskommunikationskurse an den Universitäten.

Einen einfachen Tipp für den Einstieg in die Kommunikation gibt zudem Tobias Maier, wissenschaftlicher Leiter des Nationalen Instituts für Wissenschaftskommunikation (NaWik), im Interview mit uns: „Einfach anfangen, ist der erste Tipp. Die Hürden sind so niedrig wie nie.“

Apropos kommunizierende Forschende: Das 11. Forum Wissenschaftskommunikation vom 7. bis 9. November wird sich dieses Jahr unter dem Motto „Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Fokus der Wissenschaftskommunikation“ mit der Rolle der Forschenden in der Wissenschaftskommunikation befassen. Noch bis zum 16. April läuft hier übrigens der Call for Proposals.

Im zweiten Antwortcluster, in dem 20 % der Antworten zusammengefasst sind, geht es ebenfalls um kommunizierende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, jedoch geht es hier nicht die nötigen Rahmenbedingungen für die Kommunikationstätigkeit, sondern um die Einstellung der Forschenden selbst zur Wissenschaftskommunikation. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, „dass sie eine gesellschaftliche Verantwortung tragen“. Aus diesem Grunde müssten sie „Kommunikation als wichtigen Teil ihrer Aufgabe begreifen, nicht als lästige Störung“. Dabei gehe es nicht nur darum, dass sie anerkennen, dass mit der öffentlichen Förderung ihrer Arbeit auch eine „Pflicht zur Kommunikation“ einhergeht, sondern auch darum, den eigenen „Nutzen darin zu erkennen, ihre Forschung einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen“.

Im zweiten Antwortcluster, in dem 20 % der Antworten zusammengefasst sind, geht es ebenfalls um kommunizierende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, jedoch geht es hier nicht die nötigen Rahmenbedingungen für die Kommunikationstätigkeit, sondern um die Einstellung der Forschenden selbst zur Wissenschaftskommunikation. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, „dass sie eine gesellschaftliche Verantwortung tragen“. Aus diesem Grunde müssten sie „Kommunikation als wichtigen Teil ihrer Aufgabe begreifen, nicht als lästige Störung“. Dabei gehe es nicht nur darum, dass sie anerkennen, dass mit der öffentlichen Förderung ihrer Arbeit auch eine „Pflicht zur Kommunikation“ einhergeht, sondern auch darum, den eigenen „Nutzen darin zu erkennen, ihre Forschung einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen“.

Erst kürzlich wurde auf Wissenschaftskommunikation.de unter reger Teilnahme der Community die Frage diskutiert, ob Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur Kommunikation verpflichtet seien. Sabine Hossenfelder, Research Fellow am Frankfurt Institute for Advanced Studies, sah in ihrem Beitrag die unbezahlte Wissenschaftskommunikation durch Forschende mehr als kritisch: „Wissenschaftler, die sich um Wissenschaftskommunikation bemühen, [sind] keine Märtyrer für den guten Zweck, sondern Idioten.“ Michael Sonnabend, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Stifterverbandes, setze dieser Ansicht in seinem Beitrag entgegen: Forschende sollten sich „einfach ins Getümmel werfen – bezahlt oder unbezahlt.“ Kontroverse Thesen, die eine spannende Diskussion entfachten.

Auch Hans-Christian Pape, seit Januar 2018 Präsident der Alexander von Humboldt-Stiftung, forderte in seiner Antrittsrede mehr gesellschaftliches Engagement seitens der Forschung und die gezielte Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Im Februar sprach er hierzu auf Wissenschaftskommunikation.de im Interview.

Wichtige Wünsche, aber wie fast überall spielen auch Anreize und Geld eine Rolle:

In zusammen 61 % der Antworten dieses Antwortclusters werden mehr Geld sowie verstärkte Anreize für Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten und Forschende gefordert: „Journalisten brauchen eine solide finanzielle Basis“, denn nur auf dieser könnten „sorgfältige Recherchen durchgeführt werden“. Außerdem wird der Wunsch geäußert, dass der „Journalismus seine Rolle wieder stärker wahrnehmen“ solle, hierfür seien jedoch „neue Finanzierungs- und Distributionswege“ unerlässlich.

Ein Beispiel für ein solches neues, angepasstes Businessmodell ist etwa das kürzlich gegründete schweizerische Portal Higgs.ch, das dessen Gründer Beat Glogger im Interview auf Wissenschaftskommunikation.de vorstellte.

Über andere und eher kritisch zu betrachtende Finanzierungsmodelle wie etwa Content Marketing wurde etwa auf der Wissenswerte 2017 diskutiert. Alexander Mäder fasste die Diskussion dazu in seinem Beitrag für uns zusammen.

Einen Rückblick auf die wechselhafte Geschichte des Wissenschaftsjournalismus bot Ende Februar Martin Urban in der Süddeutschen: Der Gründer und von 1968 bis 2002 Leiter des dortigen Ressorts Wissenschaft erkennt dabei anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Wissenschaftsressorts aber auch eine Konstante: Den Wert eines kritischen Journalismus.

Doch auch für Öffentlichkeitsarbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern werden in den Antworten dieses Clusters eine „adäquate Unterstützung“ sowie allgemein „mehr Mittel“ gewünscht. Was Forschende für Wissenschaftskommunikation wirklich motiviert, das verriet uns Julia Gantenberg von der Universität Bremen in ihrem Gastbeitrag.

Übrigens: Auf Wissenschaftskommunikation sind sowohl Förderungsmöglichkeiten als auch Preise und Wettbewerbe für Wissenschaftskommunikation zusammengefasst.

Zu guter Letzt: Think Big – 10 % für die Wissenschaftskommunikation? Nicht mehr und nicht weniger schlägt Markus Pössel in seinem Blog vor.

Doch auch inhaltlich sehen die Teilnehmenden unserer Umfrage noch Luft nach oben:

In 61 % der Antworten dieses Antwortclusters wird von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine verständlichere und lockerere Kommunikation gefordert. Die Forschenden sollten „nahbarer werden und ihre Ängste überwinden, nicht exzellent genug rüberzukommen“. Es sei in dieser Hinsicht etwa nötig, „den Sprachstil anzupassen“, um „weniger trocken und eher aktiv und anwendungsbezogen sowie mit Begeisterung kommunizieren“ zu können. Abgelehnt wird vor allem eine „verschwurbelte Sprache und Fremdwörter zur Einschüchterung und Ausgrenzung. Aber auch vom (Wissenschafts-)Journalismus wird gefordert, den „Hilfe-wir-sind-zu-nahe-an-der-Sendung-mit-der-Maus-Komplex abzulegen“.

Aber wie einfach ist zu einfach? Eine Antwort darauf suchte eine Studie der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster: „When science becomes too easy: Science popularization inclines laypeople to underrate their dependence on experts.“

Lernen aus der Narratologie: Wie gutes Storytelling bei der Vermittlung von Wissenschaft helfen kann, damit befasst sich das Paper „How can we use the ‘science of stories’ to produce persuasive scientific stories?“ von Forschenden der Oregon State University sowie der University of Colorado.

Mehr Storytelling fordert auch Ragnar Vogt in seinem Gastbeitrag: „Wir müssen die Emotionen ansprechen! Das ist für uns inhaltsgetriebene Menschen aus der Wissenschaftscommunity nicht leicht.“

Dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sich weiter zugunsten der Wissenschaftskommunikation verändern müssen, drückt sich in insgesamt 7 % der Antworten aus. So sollte etwa „das grundlegende Verständnis von Wissenschaft verbessert werden“: Hier habe das „Schulsystem bisher komplett versagt.“ Ebenfalls im Schulwesen sieht auch eine weitere Antwort den Verbesserungsbedarf: „Langfristig und nachhaltig sollte Wissenschaft in der Schulausbildung in einer Weise repräsentiert sein, dass sich ,postfaktische Tendenzen‘ und ,alternative Fakten‘ nicht in der Gesellschaft entfalten können“. Aber auch jenseits des Schulsystems sollte ganz aktuell für die Bevölkerung „Wissen über wissenschaftliche Themen für Menschen an Wert gewinnen“.

Dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sich weiter zugunsten der Wissenschaftskommunikation verändern müssen, drückt sich in insgesamt 7 % der Antworten aus. So sollte etwa „das grundlegende Verständnis von Wissenschaft verbessert werden“: Hier habe das „Schulsystem bisher komplett versagt.“ Ebenfalls im Schulwesen sieht auch eine weitere Antwort den Verbesserungsbedarf: „Langfristig und nachhaltig sollte Wissenschaft in der Schulausbildung in einer Weise repräsentiert sein, dass sich ,postfaktische Tendenzen‘ und ,alternative Fakten‘ nicht in der Gesellschaft entfalten können“. Aber auch jenseits des Schulsystems sollte ganz aktuell für die Bevölkerung „Wissen über wissenschaftliche Themen für Menschen an Wert gewinnen“.

Dass es nicht einfach reicht, Wissenschaft besser zu erklären, sondern das es eines gesellschaftlichen Wandels bedarf, dass erläutert Jens Rehländer in seinem Gastkommentar zum Siggener Impulspapier 2017: „Wissenschaft muss wieder zurück in die Mitte der Gesellschaft! Die Universitäten müssen offene Orte werden, für jedermann zugänglich. Nicht nur Studierendenbüros, sondern auch Bürgerbüros! Die Uni als Ausflugsziel für Schulklassen! Führungen durch Labors und Institute!“

Ebenfalls 7 % der Antworten verorten die notwendigen Änderungen in der Arbeitsweise bzw. der Zusammenarbeit der verschiedenen Akteurinnen und Akteure der Wissenschaftskommunikation. Salopp heißt es in einer Antwort, dass „Wissenschaftskommunikation besser koordiniert werden könnte. Bisher macht ,jeder sein Ding‘“. Als Lösungsstrategien genannt werden etwa: „Noch stärkere Vernetzungsangebote“ sowie „mehr gegenseitige Anerkennung und klarere Rollen- und Zielgruppendefinitionen“. Des Weiteren gelte es, „Hierarchien abzubauen“: Dafür sollten auf der einen Seite „Öffentlichkeitsarbeiter und Journalisten Wissenschaftlern klar machen, was sie brauchen“ und auf der anderen Seite sollte die „Wissenschaft die Tore noch weiter für Journalisten öffnen und dabei nicht nur die hochglänzenden Seiten zeigen.“

Ebenfalls 7 % der Antworten verorten die notwendigen Änderungen in der Arbeitsweise bzw. der Zusammenarbeit der verschiedenen Akteurinnen und Akteure der Wissenschaftskommunikation. Salopp heißt es in einer Antwort, dass „Wissenschaftskommunikation besser koordiniert werden könnte. Bisher macht ,jeder sein Ding‘“. Als Lösungsstrategien genannt werden etwa: „Noch stärkere Vernetzungsangebote“ sowie „mehr gegenseitige Anerkennung und klarere Rollen- und Zielgruppendefinitionen“. Des Weiteren gelte es, „Hierarchien abzubauen“: Dafür sollten auf der einen Seite „Öffentlichkeitsarbeiter und Journalisten Wissenschaftlern klar machen, was sie brauchen“ und auf der anderen Seite sollte die „Wissenschaft die Tore noch weiter für Journalisten öffnen und dabei nicht nur die hochglänzenden Seiten zeigen.“

Eine bessere Zusammenarbeit wünscht sich auch Markus Weißkopf, Geschäftsführer von Wissenschaft im Dialog, in einem Interview zur Zukunft der Wissenschaftskommunikation: „Ich wünsche mir vor allem, dass wir bis 2030 eine gemeinsame Strategie haben. Wir sind sehr viele geworden in der Wissenschaftskommunikation, aber momentan arbeiten wir alle recht unabhängig voneinander. Da hoffe ich, dass es in die Richtung stärkerer strategischer Zusammenarbeit geht.“

Auf der Tagung „Wissenschaft braucht Gesellschaft“ der VolkswagenStiftung im Oktober 2017 wurde auch über die fehlende Zusammenarbeit von Forschung, Kommunikation, Institutionen und Journalismus debattiert. Alexander Mäder beobachtete die Debatte für Wissenschaftskommunikation.de.

Viele Vorschläge also, wie man die Wünsche für die Zukunft auch erfüllen könnte. Doch was genau ist eigentlich der Anspruch, den die Community an Wissenschaftskommunikation hat? Was also ist gute Wissenschaftskommunikation? Darum geht es in unserer nächsten Frage.

Alle Ergebnisse der Umfrage

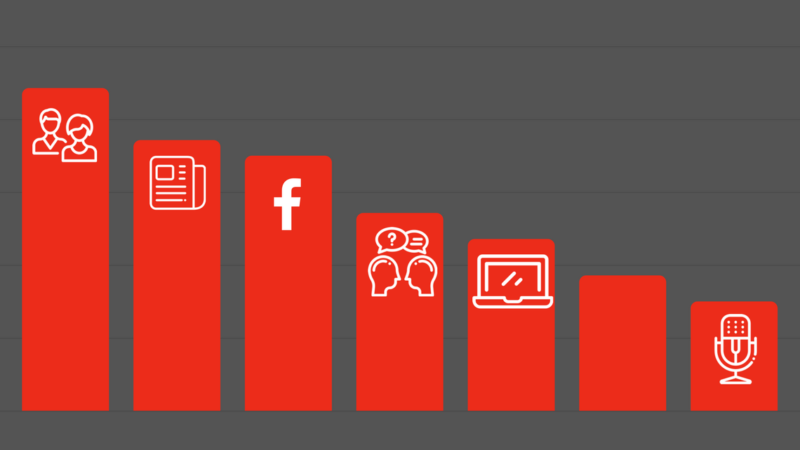

- Teil eins: „Wer kommuniziert Wissenschaft und auf welchen Kanälen?

- Teil zwei – Wünsche: „Zeit, Geld, Anerkennung und bessere Zusammenarbeit.“

- Teil drei: „Was muss sich in der Wissenschaftskommunikation ändern?“

- Teil vier: „Die Zutaten für gute Wissenschaftskommunikation.“

- Teil fünf: „Wie soll die Wissenschaftskommunikation der Zukunft aussehen?“