Wie viel Apokalypse braucht eine Geschichte über den Klimawandel? Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit befragte Tabea Lüders Expert*innen zum Storytelling in der Klimakommunikation. Warum es ein lohnenswertes Werkzeug sein kann und doch stets kritisch reflektiert werden sollte, teilt sie in ihrem Gastbeitrag.

Storytelling in der Kommunikation des Klimawandels

„If you do a film about climate change, it’s nearly impossible to [convey] a sense of urgency.“, sagte Leonardo DiCaprio 2021 in einem Interview über seine Rolle im Netflix-Spielfilm „Don’t Look Up“. Der Film löst dieses Problem durch eine Allegorie: ein auf die Erde zusteuernder Komet steht hier stellvertretend für die Klimakrise und so wird eine oft abstrakt bleibende Bedrohung (be)greifbar. Storytelling bedeutet in diesem Zusammenhang, dass bestimmte Botschaften und Informationen in eine ansprechende Geschichte eingebaut werden, um sie für das Publikum verständlich und nachvollziehbar zu machen. Dieses Ziel verfolgten auch die Macher*innen von „Don’t Look Up“. Während es zwar fraglich bleibt, ob der beabsichtigte Verweis auf den Klimawandel von einer Mehrheit der Zuschauer*innen als solcher erfasst wurde, zeigt der Publikumserfolg, dass Geschichten, die wissenschaftliche Botschaften enthalten durchaus Anklang finden. Trotz weiterer Erfolgsbeispiele, die sich meist offensichtlicher als „Don’t Look Up“ mit dem Klimawandel auseinandersetzen, wird Storytelling in der Klimakommunikation eher selten angewandt. Neben ethischen Fragen lässt sich dies auch auf Unsicherheiten hinsichtlich der konkreten Gestaltung solcher Geschichten zurückführen.

In einer kürzlich eingereichten Bachelorarbeit bin ich der Frage nachgegangen, wie Storytelling Elemente mit Bedacht in der Klimakommunikation integriert werden können. Unter den befragten Expert*innen waren Wissenschaftler*innen, Storyteller*innen, Wissenschaftskommunikator*innen und potenzielle Rezipient*innen.

Wie sehr steht die Wissenschaft im Vordergrund?

Anders als bei „Don’t Look Up“ müssen die Hauptfiguren keineswegs Wissenschaftler*innen sein. Zwar werden Charaktere uneingeschränkt als zentrales Element einer Geschichte beschrieben, doch müssen diese in den Augen der Befragten nicht zwangsläufig einen wissenschaftlichen Hintergrund aufweisen. So kann es in Klimageschichten um Alltagspersonen, Aktivist*innen, Politiker*innen, Journalist*innen oder auch Tiere gehen, welche gegebenenfalls ein größeres Identifikationspotenzial bieten als wissenschaftliche Akteur*innen. Dennoch können auch Wissenschaflter*innen mitreißende Protagonist*innen sein, wenn „sie […] Konflikte haben, in denen sich etwas allgemein Menschliches mit dem Wissenschaftlichen verbindet.“, wie ein*e Wissenschaftler*in erklärte. Das zeigt sich beispielsweise auch bei den beiden Wissenschaftler*innen Kate Dibiasky und Dr. Randall Mindy aus „Don’t Look Up“: Ihr Kampf gegen ignorante Politiker*innen und Verschwörungsleugner*innen und das Nicht-Verstanden-Werden in der Öffentlichkeit in Kombination mit dem Wissen, für die Verhinderung einer Katastrophe verantwortlich zu sein, lässt sich auch auf nicht-wissenschaftliche Alltagssituationen übertragen und kann so mitgefühlt werden.

Der wissenschaftliche Bezug muss aber nicht allein durch die Hauptfiguren gegeben sein. Die befragten Expert*innen nannten auch wissenschaftliche Settings, also Rahmenbedingungen wie Ort, Zeit oder Umgebung, oder wissenschaftliche Handlungen wie Forschungsprozesse als mögliche Bezugspunkte. Auch das Verweben wissenschaftlicher Fakten in die Geschichte, ohne sie direkt zu thematisieren, wurde von einigen Befragten befürwortet. In diesem Fall garantiert die Wissenschaft vor allem den „wahren Kern“ der Geschichte und kann außerhalb der eigentlichen Geschichte, zum Beispiel im Vor- oder Nachwort oder als Quellenangabe, erkennbar gemacht werden.

Wie viel Apokalypse braucht eine Klimawandelgeschichte?

Obwohl der emotionale Umgang mit apokalyptischen Szenarien im Kontext des Klimawandels auf der Seite der Rezipient*innen eine Herausforderung bleibt, sind Dystopien ein beliebtes Mittel beim Storytelling. Es fällt oft leichter, apokalyptische Szenarien über die Klimakrise zu erschaffen – zumal diese, wie ein*e Storyteller*in festhielt, durchaus attraktiv sind: „Die drohende Apokalypse macht es [einem als Erzähler*in] leicht[er]. Entweder weil du versuchst, sie abzuwenden oder weil sie schon eingetreten ist und du dementsprechend das anschließende Setting selbst kreativ neu bestimmen kannst.“ Tatsächlich eröffnen apokalyptische Bedrohungen einige Möglichkeiten, zentrale Elemente in einer Klimawandelgeschichte umzusetzen. So erzeugen Apokalypsen beispielsweise äußerliche Konflikte wie veränderte Lebensbedingungen, auf die die Charaktere emotional reagieren und für die sie Lösungen finden können. Auch Extremwetterlagen bildeten für einige Befragte attraktive narrative Settings.

Zwiegespalten zeigten sich die unterschiedlichen Expert*innen allerdings darin, wie angemessen solche Darstellungen vor dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand und damit zur Kommunikation von Wissenschaft sind. „Versprich nie einen Weltuntergang, den du nicht halten kannst.“, kommentierte ein*e Wissenschaftskommunikator*in und deutete damit an, dass sich apokalyptische Szenarien abnutzen und die Glaubwürdigkeit in Mitleidenschaft ziehen können. Außerdem heben zahlreiche Befragte die motivierende Funktion, die eine Geschichte haben kann, hervor. Sie argumentierten somit für optimistischere und lösungsorientiertere Wendungen.

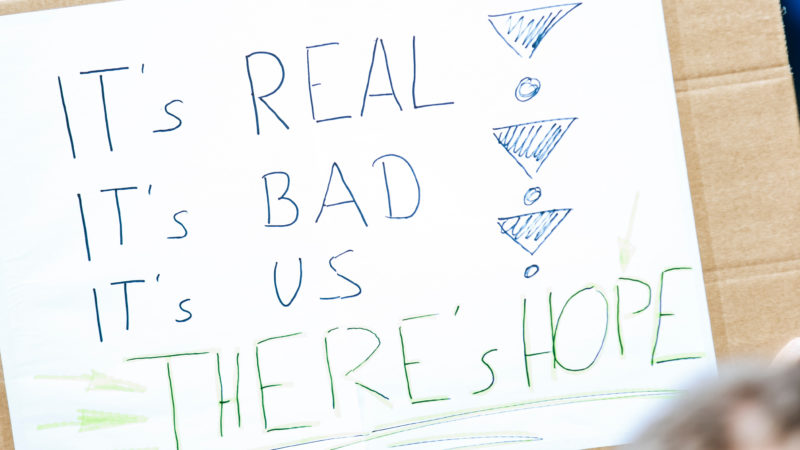

Deutlich zeigte sich dieses Bedürfnis auch bei der Frage nach dem gewünschten Ende für eine Klimawandelgeschichte: Eine knappe Mehrheit der Befragten wünschte sich hier ein Happy End, für das man zwar „nicht plötzlich einen Engel vom Himmel fliegen lassen [kann], der dann alles für alle löst.“, wie ein*e Storyteller*in anmerkte. Trotzdem können darin Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt und Hoffnung gespendet werden. Beinahe ebenso attraktiv war für die Befragten allerdings auch die Möglichkeit eines offenen Endes, welches das aktuell von vielen Menschen [außerhalb der Wissenschaft] wahrgenommene „In-der-Luft-Hängen“, so ein*e Wissenschaftskommunikator*in, widerspiegelt.

Storytelling in der Klimakommunikation – ja oder nein?

Das Verfassen einer Klimawandelgeschichte ist komplex und erfordert sowohl fundiertes, wissenschaftliches Wissen als auch erzählerisches Talent. Die hier angerissenen einzelnen Elemente – die Charaktere, die Sichtbarkeit der Wissenschaft, das Setting, die möglicherweise apokalyptische Handlung, das Ende – können je nach Kommunikationsabsicht unterschiedlich aussehen. Somit gibt es keine einfache Antwort darauf, wie der Klimawandel erfolgreich erzählt werden kann. Doch haben die geführten Interviews gezeigt, dass das Storytelling zahlreiche Möglichkeiten eröffnen kann. Zwar müssen die Zwecke, zu denen Geschichten eingesetzt werden, insbesondere wenn sie von wissenschaftlichen Akteur*innen stammen, stets kritisch reflektiert werden. Doch sind sich nahezu alle Befragten einig, dass sich die Arbeit an konkreten Geschichten oder zumindest der Einsatz einzelner Storytelling-Elemente lohnt. Oftmals wünschten sich die Beteiligten hierfür Arbeitsgruppen, in denen die verschiedenen Expertisen zusammenkommen und gemeinsame Klimawandelgeschichten gefunden werden können. Dieser multidisziplinäre Ansatz stellt einen Weg dar, um sich Storytelling im Feld der Klimakommunikation anzunähern.

Die redaktionelle Verantwortung für diesen Beitrag lag bei Anna Henschel. Gastbeiträge spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung unserer Redaktion wider.