Die Wissenschaft ist niemals unvoreingenommen, das zeigt Frauke Domgörgen in ihrem Gastbeitrag. Sie erklärt, wie Wissenschaftskommunikation transparenter und vielfältiger wird.

Warum Forschung Feminismus braucht

In der Wissenschaftskommunikation ist es wie in der wissenschaftlichen Praxis selbst – Wissen lässt sich innovativ gestalten, indem unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt werden.1 Während traditionell ein hoher Wert auf neutrale und ‚objektive‘ Formen der wissenschaftlichen Kommunikation gelegt wurde, zeigt sich heute, dass die Kommunikation von Forscher*innen durch persönliche Kontexte nicht nur greifbarer wird, sondern auch epistemisch produktiver, weil sie der Vielschichtigkeit der wissenschaftlichen Perspektiven stärker gerecht wird. Wie funktioniert diese ‚situierte‘ Wissenschaftskommunikation? Dazu lohnt sich ein Blick in die Geschichte feministischer Wissenschaftsforschung.

Zugang und Macht im Wissenschaftssystem

Wer hat Zugang zum Wissenschaftssystem? Und wer entscheidet, welches Wissen als relevant gilt? Das Geschlecht von Forschenden nimmt Einfluss darauf, welches Wissen als bedeutsam gilt und beforscht wird, so lautet eine der Kernthesen feministischer Epistemologien, also feministischer Erkenntnistheorien. Aber nicht nur das Geschlecht beeinflusst die Wissens- und Erkenntnisproduktion, auch soziodemographische Faktoren wie race, Alter und soziale Herkunft. Sie alle fließen in Entscheidungen darüber ein, welche gesellschaftlichen Probleme und Phänomene in den Wissenschaften in den Blick genommen werden.

Feministische Epistemologien hinterfragen, welches Wissen von wem auf welche Art und Weise untersucht und ermittelt wird. Sie werfen einen Blick hinter die Kulissen wissenschaftlicher Arbeit. Sie skizzieren Wissenschaft als ein soziales Feld, das auf formellen wie informellen Strukturen sowie expliziten und impliziten Regeln beruht. Ziel muss es sein, die impliziten Regeln und informellen Strukturen wissenschaftlicher Erkenntnisproduktion zu identifizieren und zu kommunizieren, um zu verdeutlichen, dass auch Wissenschaftler*innen verschiedene Rollen einnehmen. Sie sind nicht nur Wissenschaftler*in, sondern auch Freund*in, Elternteil, Bürger*in.

Diese vielfältigen Rollen müssen kein Hindernis darstellen, sondern können im Gegenteil produktiv in die Kommunikation komplexer wissenschaftlicher Zusammenhänge hineinwirken. Sie eröffnen unterschiedliche Perspektiven auf Wissen. Wenn zum Beispiel über die Herausforderungen in der Vereinbarkeit von wissenschaftlichem Beruf und Familie gesprochen wird, sind es die Personen mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen, die anhand ihrer Erfahrungen schildern können, was funktioniert und was verbessert werden muss.

Mit Praktiken der Verortung diversere Angebote gestalten

Praktiken der Verortung sind kommunikative Muster, mit denen sich wissenschaftliches Wissen situiert aufbereiten und kommunizieren lässt. Ausgangspunkt dieser Praktiken ist der Ansatz, dass Macht- und Herrschaftsstrukturen auf gesellschaftliche Wissensbestände einwirken. So wissen wir beispielsweise mehr über die Erforschung von Prostatabeschwerden als über die Krankheit Endometriose2, weil diese bisweilen als Bestandteil ‚normaler‘ Regelschmerzen galt. Die Nicht-Erforschung von Endometriose als Krankheit hat jedoch reale Auswirkungen auf die Lebensqualität von Frauen. Erst nach und nach entwickelt sich ein Forschungsinteresse an Endometriose, durch die zunehmende Verbalisierung der Betroffenen3.

Wir brauchen die Perspektiven marginalisierter Gruppen also, um Probleme zu identifizieren und Wissensbestände zu erweitern. Für die Wissenschaftskommunikation können diese kritischen Perspektiven Anknüpfungspunkte für differenzierte Angebote schaffen, um den diversen Bedürfnissen an Information und Wissen gerecht zu werden. Das kann medizinische Bedürfnisse ebenso betreffen wie die Kommunikation über kulturelle Ereignisse, die gesellschaftlich ausgehandelt und verarbeitet werden. Beispielsweise sprechen immer mehr Wissenschaftler*innen über ihre Erfahrungen als DDR-Bürger*innen, wie zum Beispiel Steffen Mau (Folge #668) im Podcast Jung & Naiv, und schaffen damit Räume des Austauschs über diese Zeit.

Standpunkte verbinden

Standpunkte sind Positionen, von denen aus auf Wissen geblickt wird und aus denen heraus sich verschiedene Wissensbestände ergeben – sie stellen somit unterschiedliche Bedingungen für Wissen da. Die Bedingungen, unter denen verschiedene Gruppen Zugang zu Wissen haben, beeinflussen, welches Wissen für diese Gruppen als erreichbar und nachvollziehbar gilt. Man kann sich beispielsweise die universitären Startbedingungen für Akademiker*innen- wie Nicht-Akademiker*innen-Kinder vor Augen führen, wie die Universität auf diese Gruppen wirkt und wie sie zunächst vor unterschiedlichen Herausforderungen stehen, um sich zu orientieren.

Nancy Hartsock (1983) erarbeitet in ihrem Beitrag „The Feminist Standpoint: Developing the Ground for a Specifically Feminist Historical Materialism“ das Konzept eines geteilten Standpunktes, welcher mehr als nur die individuellen Interessen repräsentiert, sondern kollektive Bedürfnisse vereint.

Standpunkte müssen dabei in einem Austauschprozess errungen werden – erst über das Teilen und Benennen von Marginalisierungserfahrungen lassen sich Perspektiven und Standpunkte identifizieren und äußern. Wenn also mehr Nicht-Akademiker*innen-Kinder darüber sprechen, wie sich in der Anfangszeit ihres Studiums zurechtgefunden haben, kann das für folgende Generationen ermutigend wirken und Wissenslücken für diese Gruppen reduzieren.

Erfahrungshorizonte

Für die Wissenschaftskommunikation kann dieses Standpunkt-Denken bedeuten, die Bedingungen für Erkenntnis und Wissen mit zu kommunizieren. Beispielsweise, indem das Geschlecht oder die soziale Herkunft als Motivation für das eigene Forschungsinteresse kontextualisiert werden. Der Soziologe Aladin El-Mafaalani setzt diese kommunikative Praxis im Podcast Jung & Naiv4 (Folge #535) um, indem er darüber spricht, wie seine syrische Herkunft und die damit verbundenen Migrationserfahrungen in Deutschland Einfluss sowohl auf seine wissenschaftliche Laufbahn als auch auf sein wissenschaftliches Denken genommen haben. Erst die Migrationserfahrungen und die damit verbundenen Vorurteile, so beschreibt es El-Mafalaani, hätten ihn zu einem Bildungssoziologen werden lassen. Er verbindet seine individuellen Bedingungen für Erkenntnis folglich mit der Kommunikation über den Zugang zu Wissen.

Wissen und Positionen reflektieren

Eine weitere Praxis der Verortung ist die Situiertheit von Wissen. Das Konzept erweitert den Gedanken, die Kontextbedingungen von Wissen zu reflektieren. 1988 beschrieb Donna Haraway5, dass hinter jeder Wissensproduktion immer auch Personen und deren Perspektiven stehen, welche Einfluss auf den Erkenntnisprozess nehmen. Diese Voraussetzungen für Wissen zu reflektieren und zu explizieren wird unter dem Begriff der Situiertheit von Wissen zusammengefasst.

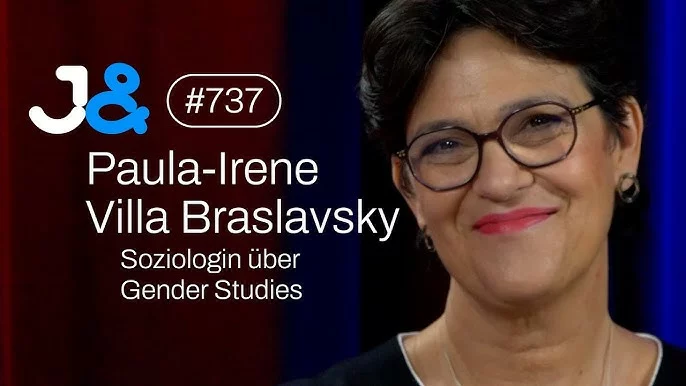

Wissen zu situieren beinhaltet also die Kommunikation von Standpunkten, aber eben nicht nur diese. Darüber hinaus geht es auch darum, die Positionen von anderen nachzuvollziehen – sich also auch in andere Standpunkte hineinzuversetzen. Paula-Irene Villa Braslavsky vollzieht das im Podcast Jung & Naiv (Folge #737) beispielsweise nach, wenn es um die Ängste und Sorgen in einer sich auflösenden binären Geschlechterlogik geht. Heinz Bude wiederum spricht im gleichen Podcast (Folge #644) über seine Berührungspunkte mit Religion, ohne zu erwarten, dass alle Zuhörenden gläubig sind. Und Armin Nassehi (Folge #659) diskutiert mit dem Host des Podcasts über sich verändernde Lebensumstände aufgrund des Klimawandels, ohne dass beide voneinander erwarten, sich in den Lösungen für diese Krise einig zu werden.

Wissenschaftliches Wissen zu situieren bedeutet demnach, verschiedene Perspektiven auf Wissen anzuerkennen und diese, zum Beispiel über ein Gespräch, zu reflektieren. Auf die Wissenschaftskommunikation bezogen kann das als Einladung verstanden werden, die Kontextbedingungen wissenschaftlichen Wissens transparent zu machen; also den Entdeckungs- und Rechtfertigungszusammenhang von Wissen (context of discovery und context of justification) darzulegen, aber auch auf den Überzeugungszusammenhang (context of persuasion) einzugehen und Wissensbestände im gemeinsamen Austausch zu besprechen.

Podcasts und YouTube als Räume des digitalen Austauschs

Für eine situierte Wissenschaftskommunikation ist es notwendig, dass implizite Regeln im Entstehungsprozess wissenschaftlichen Wissens nach außen kommuniziert werden, wie sich in Forschungsprojekten beispielsweise auf einen methodischen Zugang verständigt wird oder welche Forschungsfragen besondere Aufmerksamkeit erhalten. Der Entstehungsprozess wird so nachvollziehbar und reflektiert – Wissen wird situiert vermittelt.

Untersuchungen zum Medium Podcast zeigen, dass gerade ausführliche Gesprächsformate dazu einladen, wissenschaftliches Wissen unter Einbindung von Praktiken der Verortung zu kommunizieren. Auch in YouTube-Formaten können multiple Perspektiven auf Wissen inkludiert werden, wie zum Beispiel bei im Format Unbubble, um verschiedene Perspektiven auf gesellschaftliche wie wissenschaftliche Themen darzustellen6. Unter der Einbindung multipler Perspektiven und der Bereitschaft, sich in andere Positionen hineinzuversetzen, lässt sich wissenschaftliches Wissen in unterschiedlichen medialen Formaten auf diese Weise situieren.

Gastbeiträge spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung unserer Redaktion wider. Die Redaktion lag bei Anna Henschel.

- Yang, Yang/ Tian, Tanya Y./ Woodruff, Teresa K./ Uzzi, Brian, 2022* Gender-diverse teams produce more novel and higher-impact scientific ideas. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 119(36), https*//doi.org/10.1073/pnas.2200841119.

Forschung & lehre, 2022* Gemischte Teams forschen besser. https*//www.forschung-und-lehre.de/forschung/gemischte-teams-forschen-besser-4971 (zugegriffen* 14.08.2025). ↩︎ - Zi – Zentralinstitut kassenärztliche Versorgung, 2024, Aktuelle Zi-Studie zur regionalen Verteilung von Endometriose 2012 bis 2022 veröffentlicht. https://www.zi.de/detailansicht/2022-fast-340000-frauen-mit-endometriose-diagnose-diagnosehaeufigkeit-2012-bis-2022-um-65-prozent-gestiegen-regionale-cluster-in-nordniedersachsen-und-mittelbaden ↩︎

- Keß, Sabine & Germeyer, Ariane, 2023: Endometriose und Kinderwunsch. https://link.springer.com/article/10.1007/s00129-023-05065-1 ↩︎

- Ausgewählte Folgen des Podcasts Jung & Naiv wurden in der Dissertation der Autorin wissenssoziologisch untersucht, um die theoretisch konzeptionalisierten Praktiken der Verortung auch empirisch zu betrachten. ↩︎

- Haraway, Donna, 1988* Situated Knowledges. The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspectives. Feminist Studies, 14(3), 575-599. ↩︎

- Zum Beispiel über den Kanal Unbubble beim ZDF* https*//www.zdf.de/talk/unbubble-100. ↩︎