Wie entsteht Vertrauen in Wissenschaftler*innen? Warum sollten Bürger*innen überhaupt vertrauen? In seinem Gastbeitrag teilt Carsten Könneker einige Gedanken dazu, wie Wissenschaft und Forschung glaubwürdig kommuniziert werden können.

Vertrauensbildende Wissenschaftskommunikation

Vorfrühling, Vogelzwitschern, ein Samstagnachmittag auf der Terrasse eines Freundes.

„Papa, ich will Fahrrad fahren. Holst Du es mir?“

Mein Freund verschwindet im Kellerabgang und kommt kurz danach mit einem hellblauen Kinderrad wieder zum Vorschein.

„Aber nur ums Haus. Und du passt schön auf, ok?“

„Ok.“

Der Vater wendet sich wieder seinem Kaffee und mir zu. Ich staune ein wenig: Hat die Kleine nicht gerade erst zu Weihnachten das erste Fahrrad bekommen? Ihr Papa scheint ja gehöriges Vertrauen zu haben, dass schon alles gut gehen wird. Woher kommt das?

Psychologen würden das vielleicht so erklären: Die Kleine ist vor ihrem Vater in drei zentralen Dimensionen vertrauenswürdig:

- Expertise: Sie kann Fahrrad fahren. Sie hat es seit Weihnachten gelernt, kann die Balance halten, kann selbstständig anfahren, bremsen, klingeln usw.

- Integrität: Sie hält sich an die Regeln: Sie wird ausschließlich auf dem Weg fahren, der in einem Rechteck um die fünf Reihenhäuser herumführt, hinter deren mittlerem wir gerade auf der Terrasse Milchkaffee schlürfen. Sie wird nicht etwa ausscheren, um ihre Fähigkeiten auch einmal auf der Straße zu erproben. Sie wird auch nicht zu ihrer Freundin radeln, die jenseits der Straße wohnt. An der einen Ecke, wo die hohe Hecke des Nachbarn die Sicht verdeckt, wird sie abbremsen und sicherheitshalber klingeln – falls ihr jemand entgegenkommt, z.B. Senioren aus dem nahe gelegenen Altersheim.

- Benevolenz: Die Kleine verfolgt gute Absichten: Sie möchte sich erproben, sich bewegen, ihr Können unter Beweis stellen, Spaß haben. Was sie nicht will: ausbüchsen, ihr Rad nehmen und auf Nimmerwiedersehen das Weite suchen.

Mein Freund lässt seine Tochter also fahren. Und alles läuft glatt. Der Vater hat als Vertrauensgeber ihr, der 5-jährigen Vertrauensnehmerin, sein Vertrauen geschenkt – wissend, dass er sie und sich im Fall des Un-Falles niemals vor möglicherweise großem Schaden bewahren könnte.

Vertrauen. Ein hohes Gut auch und gerade in einer arbeitsteiligen Welt, in der man nicht persönlich an allem beteiligt sein kann, was geschieht – und niemals selbst über das nötige Tiefenwissen verfügen wird, um in jedem Kontext alles kontrollieren zu können, was andere so tun.

Andere, das sind auch Forschende. Sie berechnen zum Beispiel, was Biodiversität und Ökosysteme leisten. Sie wollen menschliche Organe aus Zellen nachzüchten. Sie stimulieren unsere Gehirne, um zu sehen, was dabei geschieht.

Warum sollte man sie das machen lassen? Warum gar mit Steuergeldern unterstützen? Warum sollten wir darauf vertrauen, dass das irgendetwas bringt?

Auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind Vertrauensnehmer. Die Vertrauensgeber sind wir, die vielen anderen, die Nicht-Spezialisten, auf deren Vertrauen im gesamtgesellschaftlichen Maßstab die Wissenschaft in einer Demokratie angewiesen ist, um existieren und funktionieren zu können.

Wie entsteht Vertrauen in eine Wissenschaftlerin, in einen Wissenschaftler? Nicht blindes Vertrauen, sondern informiertes Vertrauen.

Nach einem psychologischen Modell, in Deutschland unter anderem von Rainer Bromme und Friederike Hendriks beforscht, entsteht informiertes Vertrauen in Expertinnen und Experten just in diesen drei Dimensionen – und kann auch in jeder einzelnen von ihnen in die Brüche gehen: Expertise (Können), Integrität und Benevolenz (gute Absichten).

Stellen wir uns eine Elementarteilchenphysikerin vor. Am CERN war sie daran beteiligt, das berühmte Higgs-Boson dingfest zu machen. Das sei dasjenige Elementarteilchen im Standardmodell der Elementarteilchenphysik, das anderen deren Massen verleihe. In Kollisionsexperimenten am Ringbeschleuniger habe man es erfolgreich detektieren können, so hören wir. Hä? Wie bitte? Geht’s noch?

Warum würden wir dieser Physikerin vertrauen? Vertrauen, dass sie wichtige Dinge erforscht. Vertrauen, dass es sich lohnt, erhebliche finanzielle Mittel in ihre Arbeit und die anderer experimenteller Elementarteilchenphysiker zu verwenden – Geld, dass auch anderswo, zum Beispiel im Straßenbau oder im Gesundheitswesen, gebraucht würde.

Um ihr vertrauen zu können, müssen wir ihr erstens abnehmen, dass sie ihr Metier versteht, dass sie experimentelle Elementarteilchenphysik kann. Hier geht für gewöhnlich nicht arg viel Vertrauen in die Brüche. Unsere Beispielphysikerin hat Physik studiert, war an verschiedenen Universitäten angestellt, ist mit Doktorhut und Professorentitel dekoriert. Haken dran.

Aber arbeitet sie zweitens auch sauber? Hält sie sich an die Regeln ihres Faches? Im Fall Elementarteilchenphysik: Erfindet sie keine Messdaten, damit ihre Hypothesen auch schön bestätigt werden? Lässt sie keine unliebsamen Ergebnisse unter den Tisch fallen? Berücksichtigt sie die Arbeiten der Konkurrenz? Hypt sie die eigene Arbeit auch nicht? Hält sie sich also an die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis? In Sachen Integrität geht empirischen Erhebungen wie etwa dem Wissenschaftsbarometer zufolge schon mehr gesellschaftliches Vertrauen in Wissenschaft und Forschung in die Brüche.

Noch heikler freilich wird es bei der Benevolenz: Verfolgt unsere CERN-Physikerin drittens auch gute Absichten? Will sie mit ihrer Arbeit vielleicht die Wirtschaft ankurbeln? Möchte sie eine Krankheit zu therapieren helfen? Oder hilft uns das Higgs-Boson beim Erfüllen der Pariser Klima-Ziele? Nein. In unserem Beispiel geht es allein um lautere Neugierde: Unsere Elementarteilchenphysikerin will schlicht verstehen, wie die Grundlagen der Physik, ja der Welt, beschaffen sind. Es geht um Erkenntnis als solche – und dies im Interesse von uns allen, der Gesellschaft. Und das darf und sollte (!) man eben auch unbedingt sagen in der eigenen Wissenschaftskommunikation. Denn das grundlegende Prinzip von Grundlagenforschung kann jeder nachvollziehen, jeder kennt Neugierde.

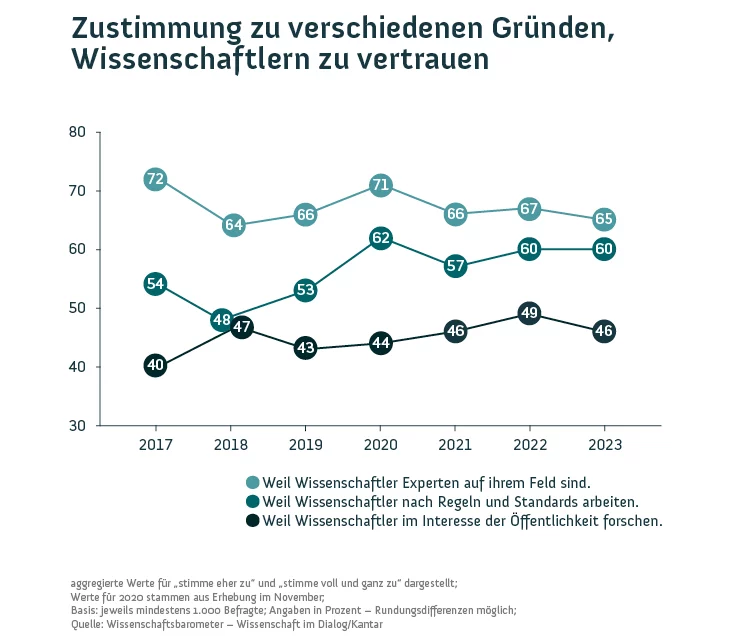

Für das Wissenschaftsbarometer werden jährlich mehr als 1000 Personen bevölkerungsrepräsentativ unter anderem zu möglichen Gründen dafür befragt, warum man Forschenden vertrauen könne. Wissenschaft im Dialog (WiD)* fragt dabei gezielt, aber ohne es explizit machen, in den drei Dimensionen Expertise, Integrität und Benevolenz nach Zustimmung beziehungsweise Ablehnung (auf einer 5-stufigen Skala) für die folgenden drei Vertrauensurteile: Man könne Wissenschaftlern vertrauen …

„… weil Wissenschaftler Experten auf ihrem Feld sind.“ (Expertise)

„… weil Wissenschaftler nach Regeln und Standards arbeiten.“ (Integrität)

„… weil Wissenschaftler im Interesse der Öffentlichkeit forschen.“ (Benevolenz)

Und siehe da: Seit Jahren zeigen die Top 2-Ergebnisse („stimme voll und ganz zu“ / „stimme eher zu“) stabil an, dass sich die Menschen vor allem bei den guten Absichten der Forschenden weniger sicher sind. Hier drängt sich die Frage auf: Ja, kennen die Leute die Absichten denn? Oder anders – und leicht überspitzt – formuliert: Sprechen die Forschenden überhaupt über ihre persönlichen Motive und darüber, wie diese sich mit gesellschaftlichen Interessen treffen?

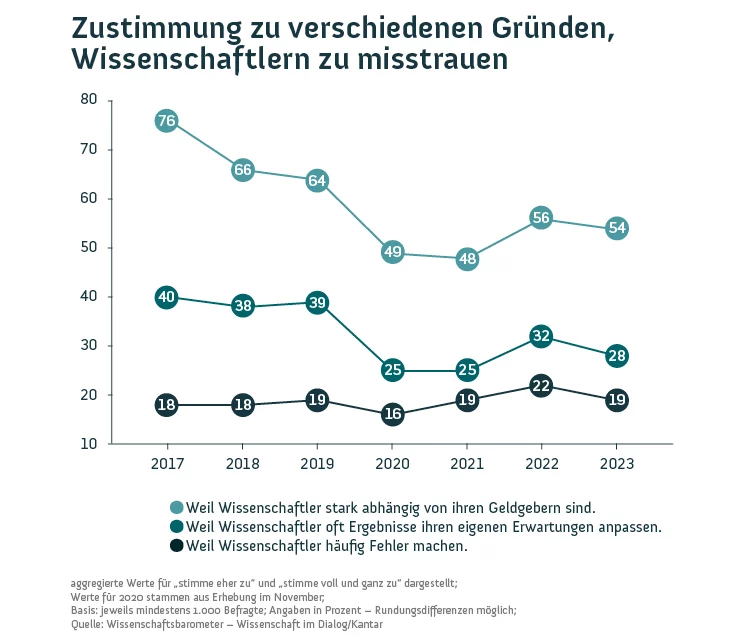

WiD fragt zusätzlich in umgekehrter Stoßrichtung, nämlich nach möglichem Misstrauen. Hier lauten die abgefragten Formulierungen: Man könne Wissenschaftlern misstrauen, …

„… weil Wissenschaftler häufig Fehler machen.“ Mit anderen Worten: weil sie es so richtig ja wohl doch nicht können (eingeschränkte Expertise).

„… weil Wissenschaftler oft Ergebnisse ihren eigenen Erwartungen anpassen.“ (mangelnde Integrität)

„… weil Wissenschaftler stark abhängig von ihren Geldgebern sind.“ Anders ausgedrückt: weil sie weniger im Interesse der Allgemeinheit, als vielmehr ihrer Finanziers forschen (korrumpierte Benevolenz).

Die Top 2-Zustimmungswerte zu den drei abgefragten Misstrauensurteilen zeichnen ein komplementäres Bild, nämlich die höchste Zustimmung für Zweifel an der Benevolenz, gefolgt von solchen an der Integrität. Am wenigsten zweifelhaft erscheint den Menschen demnach die Expertise.

Bemerkenswert ist, dass sich seit 2020 die Zustimmungswerte zu Aussagen in Bezug auf die mittlere Dimension – die Integrität – jenen mit Bezug zur Expertise angenähert haben, wohingegen sie vorher tendenziell näher an jenen der Benevolenz lagen, und zwar sowohl bei den Vertrauens- als auch bei den Misstrauensaussagen. Dies könnte möglicherweise – Vorsicht: es folgt eine Hypothese, keine Schlussfolgerung – daran liegen, dass im Zuge der omnipräsenten Wissenschaftsberichterstattung während der Covid19-Pandemie ab Frühjahr 2020 mehr Menschen als zuvor den Eindruck gewonnen haben, dass Forschende im Großen und Ganzen schon methodisch vorgehen und regelbasiert arbeiten. Vielleicht wurde manchen Bevölkerungsteilen in der – jeden und jede von uns ja unmittelbar betreffenden – Wissenschaftskommunikation zur Pandemie erstmals bewusst, wie Wissenschaft inklusive ihrer internen Kommunikation funktioniert und welcher Methoden sich einzelne Fächer bedienen. Ich würde mich jedenfalls zu dem Verdacht hinreißen lassen, dass selten, womöglich nie zuvor in der Mediengeschichte nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Methoden von Forschung und die innerwissenschaftlichen Prozesse derart konsequent gegenüber der Gesellschaft nach außen gekehrt wurden.

Informiertes, nicht blindes Vertrauen beinhaltet, dass Information ausgetauscht, dass kommuniziert wird. Daher hat gesellschaftliches Vertrauen in Wissenschaft zwingend etwas mit Wissenschaftskommunikation zu tun.

Wie also sollte diese gestaltet sein, damit Wissenschaft glaubwürdig rüberkommt? Zunächst einmal sollte die Wissenschaft, um die es geht, im Expertisefeld der konkret kommunizierenden Forschenden, nach den geltenden Standards ihres jeweiligen Faches und aus guten Motiven heraus betrieben werden. (Forschende dürfen natürlich wie alle von uns auch über fremde Expertisebereiche kommunizieren, sollten dies dann aber stets transparent machen.)

Dies vorausgesetzt, sollte externe Wissenschaftskommunikation Botschaften in möglichst allen drei Dimensionen enthalten. Das bedeutet: Nicht nur die eigene Expertise heraushängen lassen und Ergebnisse veranschaulichen (so wichtig das ist!), sondern auch die Methoden. Denn nur wer seine Methoden erläutert, kann auch rüberbringen, dass er oder sie sich an diese hält, sprich: integer arbeitet. Und da kann es sogar besonders glaubwürdig sein, auch einmal ehrlich von einem Fehlschlag in der eigenen Arbeit zu berichten, den man bemerkt und aus dem man Konsequenzen gezogen hat. Damit zeigt man schließlich, dass die Methoden greifen.

Und zuletzt sollten eben auch die eigenen Motive und Absichten zur Sprache kommen – was Forschenden leider oft schwer fällt, denn in der Sozialisation ihrer Fachsprachen wird ihnen das Kommunizieren in der 1. Person ja gerade ausgetrieben. Folglich ist hier noch viel Luft nach oben: Was will ich mit meiner Forschung erreichen? Warum schiebe ich regelmäßig eine 60/70-Stunden-Woche? Welches gesellschaftliche oder individuelle Problem möchte ich lösen? Wozu will ich einen Beitrag leisten? Was treibt mich ganz persönlich an?

Merke: Wer nicht über seine Methoden und seine Absichten spricht, überlässt anderen die Leerstellen in Sachen Integrität und Benevolenz. Im schlimmsten Fall werden diese dann ungebeten von der Seitenlinie aus befüllt …

Die redaktionelle Verantwortung für diesen Beitrag lag bei Sabrina Schröder. Gastbeiträge spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung unserer Redaktion wider. Eine Kurzversion des Textes veröffentlichte Carsten Könneker zuerst über seinen Linkedin Kanal.

* Wissenschaft im Dialog (WiD) ist einer der drei Träger des Portals Wissenschaftskommunikation.de.