Auf Webseiten von Klima-Leugner*innen kippt die Bedeutung vertrauter Begriffe. „Klimaschutz“ klingt dort plötzlich nach Gefahr. Anna Riesenweber zeigt in ihrem Gastbeitrag, wie Framing die Wahrnehmung von Begriffen verschiebt.

So werden Begriffe wie „Klimaschutz“ gekapert

Politik, Wissenschaft und Medien verwenden für die weltweit stetig steigenden Temperaturen Begriffe wie Klimakrise, Klimawandel oder Klimaschutz – mitunter auch synonym. Inzwischen existieren viele weitere Begriffe dafür, wie Heißzeit, Klimanotstand oder sogar „Holocaust 2“. Bei den Empfänger*innen lösen die Wörter ganz unterschiedliche Reaktionen und Emotionen aus. Unabhängig davon, ob bewusst oder unbewusst genutzt: Immer dann ist vom sogenannten Framing die Rede.

Framing – zu Deutsch Rahmen, Rahmung oder Deutungsrahmen – beschreibt, wie Informationen präsentiert und interpretiert werden. In der Linguistik etwa wird Framing als Prozess beschrieben, durch den bestimmte Begriffe gewählt werden, um Assoziationen zu konstruieren. Das lässt sich beispielsweise mit einem Gemälde vergleichen. Wie das Kunstwerk wahrgenommen wird, hängt auch von seinem Bilderrahmen ab. Das Framing beeinflusst also immer, wie Informationen wahrgenommen, interpretiert und bewertet werden – positiv, negativ oder neutral.

Das Framing wurde in der Klimakommunikation bereits vielfach untersucht. Das Team um Tanja Habermeyer analysierte etwa das werteorientierte Framing über negative und positive Folgen des Klimawandels in der journalistischen Berichterstattung. Die Forschenden leiteten ab, dass Botschaften, die die Folgen des Klimawandels für Mensch und Natur betonten, mehr Angst und Betroffenheit – und klimabewusstere Einstellungen und Verhaltensabsichten – auslösen können.

Daneben reihen sich zahlreiche weitere Framing-Studien in diesen Themenkomplex ein, die jedoch ihr Augenmerk auf politische Akteur*innen, Medien, Skeptiker*innen oder Protestbewegungen legten. Klima-Leugner*innen standen dabei selten im Fokus. Wir wissen bisher noch zu wenig darüber, wie Leugner*innen und Skeptiker*innen1 Klima-Frames gezielt einsetzen. Daher habe ich in meiner Masterarbeit folgende Webseiten systematisch untersucht:

- das umstrittene Europäische Institut für Klima und Energie (EIKE),

- das eurokritische und rechtskonservative Onlinemedium „Tichys Einblick“,

- Prometheus – Das Freiheitsinstitut, dessen Gründer den menschengemachten Klimawandel bezweifelt und auch bei Tichys Einblick als Kolumnist tätig war,

- sowie den Bundesverband Vernunftkraft, der Anti-Windkraft-Initiativen und ihre Landesverbände vertritt.

Die Herausgeber*innen und Redakteur*innen der genannten Websites leugnen den menschengemachten Klimawandel, stehen ihm skeptisch gegenüber oder gehören zu den sogenannten NIMBYs. Die Abkürzung NIMBY steht für „Not In My Backyard“, die die Haltung beschreibt, bei der Personen zwar Maßnahmen gegen den Klimawandel im Allgemeinen unterstützen, aber aus egoistischen Motiven ablehnend reagieren, wenn Projekte in ihrer unmittelbaren Nähe umgesetzt werden sollen.

Der unterschätzte Kampf um Frames und wie sie negativ umgewidmet werden

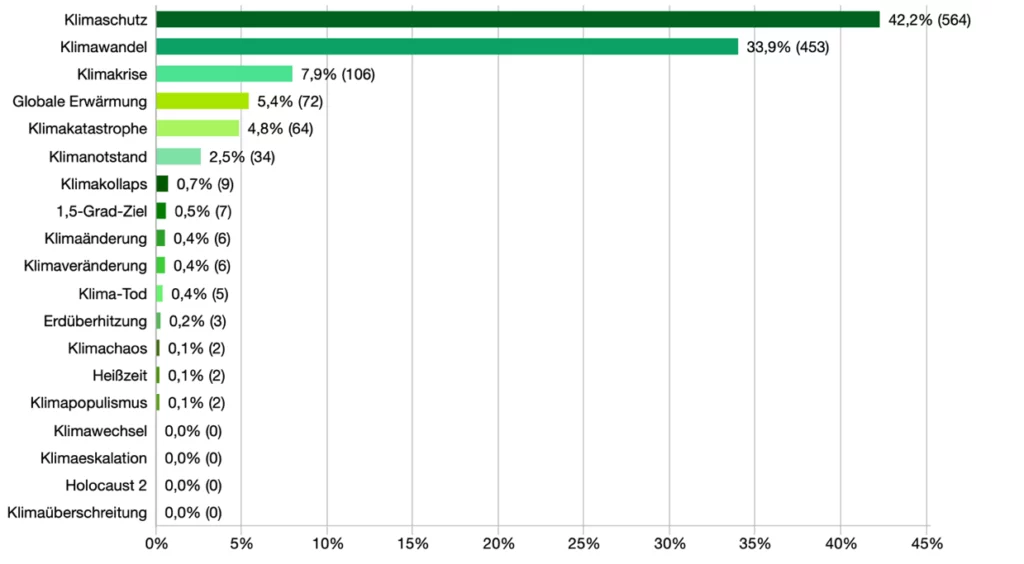

Meine Analyse zeigt: In insgesamt 11.477 untersuchten Website-Dokumenten tauchten die Begriffe ‚Klimaschutz‘ und ‚Klimawandel‘ – einschließlich weiterer Schreibweisen – am häufigsten auf.

Neben der Frage nach der Frame-Häufigkeit interessierte mich auch, welche Argumentationsmuster dominieren und in welchem Zusammenhang sie zu den genannten Frames stehen. Anhand einer Auswahl von rund 150 Textsegmenten habe ich ermittelt, welche Techniken der Wissenschaftsleugnung verwendet wurden. Klima-Leugner*innen betonten beispielsweise die Nachteile, die mit dem Klimaschutz einhergingen und kombinierten diese Strategie mit weiteren Desinformationsmethoden. Im Zusammenhang mit den Nachteilen des Klimaschutzes tauchten auch Verschwörungsmythen in den Textabschnitten auf. Zudem spielten auch logische Trugschlüsse und argumentatives Rosinenpicken eine Rolle.

Die Begriffe „Klimaschutz“ oder „Klimawandel“ werden also auf den untersuchten Webseiten immer dann verwendet, wenn explizit Nachteile betont werden sollten. Sie wurden in den analysierten Textsegmenten in erster Linie aus dem Zusammenhang gerissen, aber auch künstlich negativ aufgeladen: So hieß es etwa, dass Klimapolitik den Wohlstand gefährde. Der argumentative Fokus lag auf erhöhten Kosten, vermeintlichen Arbeitsplatzverlusten und der Delegitimierung von Politik und Wissenschaft.

Wie Medien durch indirektes Framing die Deutungshoheit zurückerobern

Zwar lassen sich die Argumente von Klima-Leugner*innen wissenschaftlich oft schnell widerlegen – dennoch können Medien und Wissenschaft dabei an ihre Grenzen stoßen. Es lässt sich nicht immer erkennen, ob hinter Frames eine gezielte Strategie steckt.

Für die Wissenschaftskommunikation ergeben sich dadurch neue Herausforderungen und die Frage: Wie darauf reagieren? Wer Begriffe wie „Klimawandel“ nutzt, begibt sich schnell auf das Terrain der Leugner*innen und Skeptiker*innen, da die Frames bereits rhetorisch geschwächt oder negativ aufgeladen wurden. Während sie Frames unter anderem mit Desinformationsmethoden umdeuten, könnte die Wissenschaftskommunikation dagegenhalten, indem sie etwa gesundheitliche Vorteile des Klimaschutzes oder wirtschaftliche Chancen durch den Umweltschutz in den Vordergrund stellen. So können Kommunikator*innen die Frames positiv verstärken.

Für Journalist*innen kann es oft genügen, in ihren Geschichten beispielsweise potenzielle Chancen für die Landwirtschaft ins Zentrum ihrer Geschichten zu rücken. So dominieren in den Beiträgen konkrete Probleme, konstruktive Lösungen und positive Zukunftsbilder. Auch nahbare Geschichten mit Storytelling-Elementen können zeigen, dass der Klimaschutz Vorteile für alle mit sich bringt – und nicht zwangsläufig mit hohen Kosten oder Verzicht einhergeht. Gleichzeitig könnten Medien auch die Themen der Skeptiker*innen aufgreifen und ihnen Lösungen zu den aufgeworfenen Problemen anbieten – und so den Dialog öffnen.

Tipps für Forschende in der Klimakommunikation

Forscher*innen könnten ihre Ergebnisse so kommunizieren, dass sie in gesellschaftliche Alltagskontexte passen, ohne umkämpfte Begriffe wie ‚Klimawandel‘ in den Vordergrund zu stellen. Sind dennoch Klima-Frames erforderlich, sollten diese stets kritisch hinterfragt werden, denn: Frames wirken vor allem, wenn sie wiederholt werden. Daher empfiehlt sich, andere Frames zu stärken, die positive Visionen transportieren – etwa zukunftsfähige Jobs, resiliente Städte oder soziale Gerechtigkeit. So ließe sich die Deutungshoheit durch implizite Rahmung zurückgewinnen.

Für Wissenschaft und Medien hieße das, den Klimawandel vermehrt „huckepack“ zu nehmen: Schwingt der Klimaschutz bei Themen wie Energieeffizienz, Gesundheit, Innovation oder Sicherheit nur im Hintergrund mit, kann er sich unterschwellig als positive Botschaft verankern – und der Klimawandel wird zum erwünschten Trittbrettfahrer. Positive Beispiele könnten etwa sein, den Fitness-Aspekt in den Vordergrund einer Geschichte zu stellen, wenn es unter dem Strich dazu führt, dass weniger Autos auf den Straßen unterwegs sind. Aber auch soziale Geschichten, wie Carsharing, Repair-Cafés oder Experimentierlabore, könnten den Klimawandel als Metathema indirekt mitliefern – ohne ihn explizit zu benennen.

Am Ende entscheidet die Sprache darüber, ob und wie Fakten wirken – oder ob Fake-News die Oberhand gewinnen. Klima-Leugner*innen wissen um die Macht der Sprache und nutzen sie strategisch. Doch die Wissenschaft ist dem nicht ausgeliefert: Mit konstruktiven Lösungen und konstruktiven Geschichten lassen sich Menschen ebenfalls erreichen und mobilisieren. So kann Klimaschutz zu einer Erzählung werden, die zumindest alle indirekt erreicht und mitnimmt.

- An dieser Stelle sei erwähnt, dass nicht die Leugnung oder die Skepsis am Klima oder am Klimawandel an sich gemeint ist, sondern an dem menschengemachten Anteil daran. Das Gros der Wissenschaft und die Medien greifen oft synonym auf die Kurzform „Klima-Leugner*in“ und „Klima-Skeptiker*in“ zurück. ↩︎