Erreicht Wissenschaftskommunikation nicht oft nur die Menschen, die ohnehin schon interessiert sind? Und wie können bisher nicht erreichte Zielgruppen trotzdem einbezogen werden? Diesen Fragen widmet sich ein neues Forschungsprojekt.

Wissenschaft für alle?! Das sagt die Forschung

In Zeiten zunehmender Diskussionen um Fake News, alternative Fakten und offen artikulierte Wissenschaftsskepsis ist es dringlicher denn je, mit der Bevölkerung über Wissenschaft zu kommunizieren. Aber wen erreichen diese Kommunikationsbemühungen eigentlich? Wer nimmt tatsächlich am Dialog teil? Ein Blick beispielsweise in eine vergangene Evaluation der Wissenschaftsjahre, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung ausruft, spricht eine deutliche Sprache: Erreicht wurden vor allem „Personen mit einem überdurchschnittlich hohen Bildungsgrad, die darüber hinaus bezüglich des jeweiligen Wissenschaftsjahr- oder Veranstaltungs-Themas ein großes Interesse und gute Vorkenntnisse mitbringen“1. Das gilt nicht nur für Deutschland. Auch in Großbritannien hat Emily Dawson „strukturelle Ungleichheiten“ bei der Teilhabe an Wissenschaftskommunikation identifiziert.2 Und bereits 2015 forderte der Siggener Kreis, „passende Angebote auch für schwer erreichbare Zielgruppen zu konzipieren und umzusetzen“.

Im aktuellen Wissenschaftsjahr werden Förderprojekte zum Beispiel gezielt Menschen in ländlichen Räumen oder Seniorinnen und Senioren ansprechen. Das Problem ist also erkannt – und es gibt bereits einige etablierte Praxisprojekte, in denen bisher vernachlässigte Gruppen erreicht werden sollen. Dazu gehört etwa das „Camp Discovery“ von Science et Cité in der Schweiz, das bildungsferne Jugendliche anspricht. Auch gibt es schon theoretische Erklärmodelle zum Problem und den Ursachen.34 Bisher handelt es sich dabei aber jeweils um sehr spezifische Ansätze. Es geht meist nur um einzelne Gruppen (zum Beispiel bildungsferne Jugendliche beim Camp Discovery), spezifische Formate wie Museen5 oder um ganz konkrete Herausforderungen (zum Beispiel Barrierefreiheit6).

Unser Projekt „Wissenschaft für alle“ will diese verteilten Ansätze systematisch zusammenführen und so einen Gesamtüberblick darüber geben, welche Gruppen bisher nicht von Wissenschaftskommunikation erreicht werden – und was die Ursachen dafür sind. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Abteilung Wissenschaftskommunikation am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und Wissenschaft im Dialog, gefördert von der Robert Bosch Stiftung. Dazu werden wir auch den Forschungsstand aus anderen Bereichen, wie beispielsweise der Weiterbildung7 oder der Gesundheitskommunikation8, heranziehen, da diese vor den gleichen Herausforderungen stehen.

Die erste Erkenntnis aus unserer Recherche war, dass es nicht zielführend ist, weiterhin von fest definierten „Gruppen“ auszugehen. Die Aufzählung nicht erreichter Gruppen in der Literatur basiert meist auf nicht-systematisierten Praxiserfahrungen, eine theoretische Grundlage gibt es nur für spezifische Gebiete (zum Beispiel die Inklusionsforschung9). Zudem sind die Gruppen und deren Eigenschaften in vielfältigen Kombinationen beschreibbar. In einem Review-Artikel von Walter Funk und Hendrik Faßmann für die Verkehrserziehung wurden beispielsweise „sozioökonomisch benachteiligte alte Menschen über 65 Jahren“ und „von Armut betroffene (…) Kinder und Jugendliche“ identifiziert.10 Schon bei der Benennung der Gruppen zeigt sich, dass es für eine Systematik zielführender ist, von bestimmten Exklusions-Faktoren auszugehen (wie zum Beispiel „geringes Einkommen“). Durch eine Kombination dieser Faktoren lassen sich dann Gruppen beschreiben.

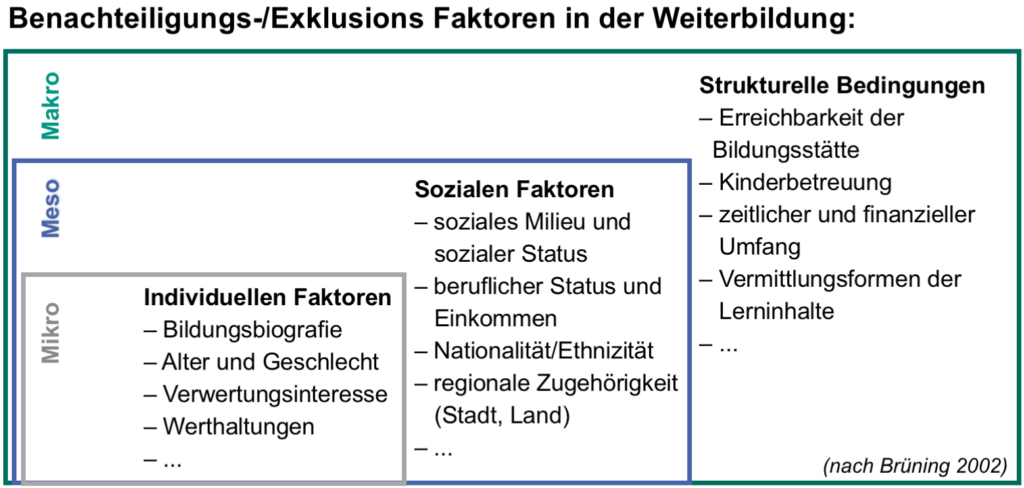

Hierbei können wir auf Erkenntnisse der Forschung zur Erwachsenenbildung zurückgreifen: Gerhild Brüning hat in einem Modell Exklusions-Faktoren zusammengefasst, die erklären können, warum jemand nicht erreicht wird.11 Das Modell umfasst Faktoren auf drei Ebenen:

- der Mikro-Ebene (individuelle Faktoren, zum Beispiel Bildungsbiografie, Alter, Geschlecht)

- der Meso-Ebene (soziale Faktoren, zum Beispiel soziales Milieu, Nationalität/Ethnizität, regionale Zugehörigkeit) und

- der Makro-Ebene (strukturelle Bedingungen, zum Beispiel Erreichbarkeit des Kommunikationsangebotes, zeitlicher Umfang, Vermittlungsform).

Dieses Modell und insbesondere die Operationalisierung passen wir nun mit den Erkenntnissen aus unserem Review auf die Wissenschaftskommunikation an.

Ein weiteres Modell, das wir mitberücksichtigen wollen, ist der „Science-Capital-Ansatz“12. Er ist eine Erweiterung von Pierre Bourdieus Konzept des sozialen und kulturellen Kapitals. Dieser Ansatz zur Beschreibung sozialer Ungleichheiten betrachtet neben materiellem Besitz (ökonomischem Kapital) auch etwa kulturelle Güter wie Bücher, Bildungsabschlüsse und persönliche Netzwerke.13 Entsprechend beschreibt das „Science Capital“, welche Faktoren Interesse und Teilhabe an Wissenschaft beeinflussen.

„Wissenschaft für alle“ ist aber kein rein theoretisches Forschungsprojekt. In der zweiten Phase sollen unter der Federführung von Wissenschaft im Dialog in drei Pilotprojekten neue Formen der Wissenschaftskommunikation mit bisher nicht erreichten Zielgruppen erprobt und evaluiert werden. Dies soll von vornherein partizipativ erfolgen, das heißt: Von der Konzeption bis zur Umsetzung werden wir Vertreterinnen und Vertreter der jeweiligen Zielgruppen, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, lokale Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sowie Expertinnen und Experten aus anderen Disziplinen einbinden. So wollen wir herausfinden, wie Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation für die Zielgruppen zugänglicher und attraktiver gemacht werden können. Die Evaluation wird sich darauf konzentrieren, ob die entwickelten Kommunikationsformen tatsächlich einen Beitrag dazu leisten können, die jeweiligen Zielgruppen zu erreichen und bei diesen Personen zu einer Auseinandersetzung mit Wissenschaft und Forschung führen.

Gastbeiträge spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung unserer Redaktion wider.

Mehr zum Thema: Bastian Kremer, Projektmanager von Wissenschaft für alle, im Interview über Best-Practice-Projekte für schwer erreichbare Zielgruppen.

- Borgmann, M. (2005). Evaluation Synthesis zu Angeboten der Wissenschaftskommunikation im Rahmen der Evaluation des „Jahrs der Technik 2004“. Verfügbar unter: http://www.univation.org/download/EvalJDT_Evaluation-Synthesis_050130.pdf ↩︎

- Dawson, E. (2018). Reimagining publics and (non)participation: Exploring exclusion from science communication through the experiences of low-income, minority ethnic groups. Public Understanding of Science. doi:10.1177/0963662517750072 ↩︎

- Archer, L., Dawson, E., DeWitt, J., Seakins, A. & Wong, B. (2015). “Science capital”: A conceptual, methodological, and empirical argument for extending bourdieusian notions of capital beyond the arts. Journal of Research in Science Teaching, 52, 922–948. doi:10.1002/tea.21227 ↩︎

- Marschalek, I. & Schrammel, M. (2017). Soziale Inklusion durch und in Wissenschaftskommunikation. Studie zur Situation von marginalisierten Kindern und Jugendlichen in Wien. Verfügbar unter: https://www.zsi.at/object/publication/4692/attach/0_INKLUSIO_SOZIALE_INKLUSION_DURCH_UND_IN_WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION.pdf ↩︎

- Dawson, E. (2014). “Not designed for us”: How science museums and science centers socially exclude low‐income, minority ethnic groups. Science Education, 98, 981–1008. doi:10.1002/sce.21133 ↩︎

- Bock, B. (2015). Barrierefreie Kommunikation als Voraussetzung und Mittel für die Partizipation benachteiligter Gruppen – Ein (polito-)linguistischer Blick auf Probleme und Potenziale von „Leichter“ und „einfacher Sprache“. Linguistik Online, 73. doi:10.13092/lo.73.2196 ↩︎

- Bremer, H. & Kleemann-Göhring, M. (2011). Weiterbildung und „Bildungsferne“: Forschungsbefunde, theoretische Einsichten und Möglichkeiten für die Praxis. Verfügbar unter: https://www.uni-due.de/imperia/md/content/politische-bildung/arbeitshilfe_potenziale ↩︎

- Rimann, N. (2014). Expertise zum Thema „Schwer erreichbare Zielgruppen“. Zuhanden der Zürcher Fachstelle zur Prävention des Alkohol- und Medikamenten-Missbrauchs (ZüFAM). Verfügbar unter: http://www.suchtschweiz.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/Expertise-schwer-erreichbare-Zielgruppen.pdf ↩︎

- Hirschberg, M. (2009). Gesellschaftliche Partizipation behinderter Menschen – ihr Stellenwert in der WHO-Klassifikation. In K.-S. Rehberg (Hrsg.), Die Natur der Gesellschaft: Verhandlungen des 33. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Kassel 2006 (S. 5756–5772). Frankfurt am Main: Campus. Abgerufen unter https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/18439 ↩︎

- Funk, W. & Faßmann, H. (2013). Schwer erreichbare Zielgruppen – Handlungsansätze für eine neue Verkehrssicherheitsarbeit in Deutschland. Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen, Reihe M: Mensch und Sicherheit, Bd. 237. Bremen: Fachverlag NW. Abgerufen unter http://bast.opus.hbz-nrw.de/volltexte/2013/651/ ↩︎

- Brüning, G. (2002). Benachteiligte in der Weiterbildung. In G. Brüning & H. Kuwan (Hrsg.), Benachteiligte und Bildungsferne – Empfehlungen für die Weiterbildung (S. 7–117). Bielefeld: Bertelsmann. Abgerufen unter https://www.die-bonn.de/esprid/dokumente/doc-2002/bruening02_01.pdf ↩︎

- Archer, L., DeWitt, J. & Willis, B. (2014). Adolescent boys’ science aspirations: Masculinity, capital, and power. Journal of Research in Science Teaching, 51, 1–30. doi:10.1002/tea.21122 ↩︎

- Bourdieu, P. (1983). Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In R. Kreckel (Hrsg.), Soziale Ungleichheiten (Soziale Welt Sonderband 2) (S. 183–198). Göttingen: Schwartz. Abgerufen unter http://unirot.blogsport.de/images/bourdieukapital.pdf ↩︎