Das Wisskomm-Update gibt alle 14 Tage einen Überblick über aktuelle Themen, Debatten und Trends. Außerdem finden Sie hier aktuelle Termine und Forschungsergebnisse zur Wissenschaftskommunikation.

Jacob Beautemps warnt vor geschönter Kommunikation

Was gibt’s Neues?

Wie viel Skeptizismus ist gesund?

In einem Interview mit Perspective Daily warnt Jacob Beautemps vor geschönter Wissenschaftskommunikation: „Niemandem ist geholfen, wenn man Dinge falsch benennt. Geschönte Versprechungen sind kontraproduktiv.“ Entscheidend seien Ehrlichkeit und die Suche nach gesellschaftlicher Relevanz, nicht das blinde Vertrauen: „Ein gewisser Skeptizismus ist die Grundlage der Wissenschaft. Ihr blind zu vertrauen, ist keine gute Idee.“ Menschen müssten bestärkt werden, Fragen zu stellen und Informationen bewusst aufzunehmen. Als „Türöffner“ sieht Beautemps einerseits die Relevanz eines Themas und andererseits parasoziale Beziehungen zu Kommunikator:*innen. Diesen Effekt gebe es im Marketing und in der Werbung. Zugleich blickt Beautemps optimistisch auf den Stand der Wissensvermittlung: „Ich glaube, wir sind bereits eine aufgeklärte Gesellschaft. (…) Allein die Tatsache, dass solche Themen in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert haben, ist meiner Meinung nach ein Zeichen dafür, dass es nicht ganz so schlecht in der Wissenschaftskommunikation läuft.“

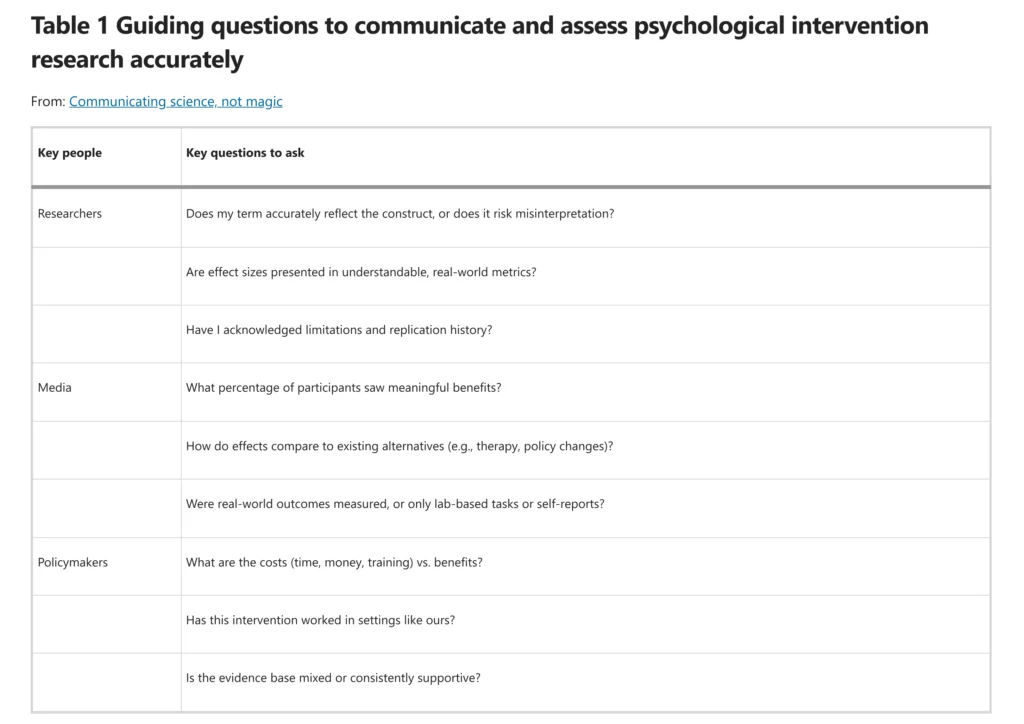

Vorsicht vor „Magie“

In einem Kommentar in Nature Communications Psychology wird davor gewarnt, psychologische Interventionen mit vagen Alltagsbegriffen wie „Mindset” oder „weise” zu etikettieren oder ihre Wirkung als „transformativ” oder gar „magisch” zu beschreiben. Solche Formulierungen erzeugen Glaubwürdigkeit, ohne dass eine kritische Prüfung erfolgt, wecken unrealistische Erwartungen und gefährden das Vertrauen in die Psychologie. Dies gilt insbesondere, wenn Effekte klein, vorübergehend oder nicht replizierbar sind. Die Autor:*innen plädieren für eine verständliche, aber präzise Sprache und eine Berichterstattung, die Zahlen und Grenzen klar benennt, statt Erwartungen anzuheizen.

Newsletter statt X und Facebook?

Eine Umfrage des Verlagshauses De Gruyter Brill unter 1.800 Forschenden zeigt, dass sich viele von den klassischen sozialen Medien abwenden. 67 Prozent der regelmäßigen Nutzer*innen haben ihre Nutzungszeit reduziert, fast die Hälfte empfindet die Plattformen inzwischen als zu toxisch für den wissenschaftlichen Austausch. Stattdessen erleben „Old-School“-Kanäle wie Newsletter und Mailinglisten ein Comeback. Für Nachwuchsforschende bleibe die Lage jedoch widersprüchlich: Einerseits sind soziale Medien für die eigene Sichtbarkeit nach wie vor relevant, andererseits verstärkten sie das Gefühl von Druck und Ermüdung.

„AI Slop“ auf ScienceDirect

Die Kognitionswissenschaftlerin Iris van Rooij stieß auf ScienceDirect auf eine von KI generierte, aber völlig falsche Definition des Begriffs „domain-general cognition“, die mit dem Hinweis „AI-generated definition“ versehen war. Während diese Definition für Fachleute sofort als Unsinn erkennbar ist, kann sie für Studierende oder fachfremde Leser*innen potenziell irreführend sein. Van Rooij warnt: Solche KI-Texte wirken wissenschaftlich, sind aber inhaltlich unbegründet, oft zitationslos und gefährden das Ökosystem menschlichen Wissens.

Parallel dazu macht sich auf Bluesky ein anderes Problem bemerkbar. Echte Inhalte werden zunehmend verdächtigt, „von KI“ zu stammen. „Wenn ich Leuten Posts von Wissenschaftskommunikator*innen zeige, bekomme ich immer häufiger Reaktionen wie ‚Das ist doch ChatGPT‘“, schrieb Postdoc Peter Tarras. Dies sei eine Entwertung echter Arbeit durch KI-Simulation.

Und sonst so?

Die Europäische Kommission ruft bis zum 10. September zur Mitgestaltung des European Research Area Act auf. Ziel sei es, Forschung und Innovation in der EU strategischer zu fördern.

SciCommBites präsentiert die Climate Memos für Filmschaffende: Die 20 kurzen Text-Memos basieren auf Forschung zur Wissenschaftskommunikation und sollen erklären, wie Klimathemen in Videos vermittelt werden.

Eine neue Online-Plattform ermöglicht, dass Lehrkräfte Wissenschaftler*innen für den Unterricht buchen können. Die Vorträge finden online oder in Präsenz in einem Zeitrahmen von 60 Minuten statt.

Und die Forschung?

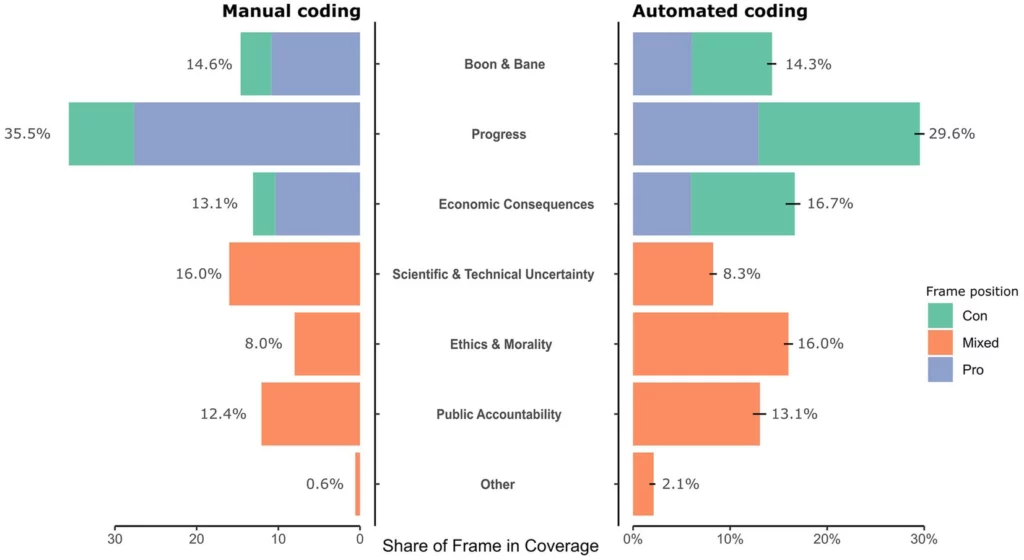

Wie berichten Medien über Künstliche Intelligenz? Florin Zai und Regula Hänggli Fricker von der Universität Freiburg haben mit Tobias Rohrbach von der Universität Bern haben dazu Zeitungsartikel, die zwischen Ende 2020 und Ende 20222 in Schweizer, deutschen, britischen und US- amerikanischen Zeitungen veröffentlicht wurden, untersucht. Es zeigte sich, dass Akteur*innen aus Wirtschaft und Wissenschaft darin besonders präsent sind und Journalist*innen einen erheblichen Teil der Kontextualisierung von KI-Themen leisten. Der Tenor war überwiegend positiv, es dominierten die Frames „Fortschritt“ und „wirtschaftliche Folgen“. „Ethik und Moral“ wurden wenig thematisiert. Die Autor*innen schreiben, dass eine größere Stimmenvielfalt die KI-Berichterstattung bereichern würde.

Was kann helfen, Wissenschaftskommunikation inklusiver zu machen? Ein Kollektiv vom Centre for the Public Awareness of Science und anderen Einrichtungen der Australian National University haben dazu einen Orientierungsrahmen erarbeitet. Er basiert auf ihren Erfahrungen und Einsichten als Praktiker*innen und Forscher*innen in Ländern der Südhalbkugel und/oder im Globalen Süden. Sie regen an, in der Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation auch lokale, nationale und globale Machtstrukturen zu berücksichtigen, die bestimmen, wer Wissenschaft betreibt und wer sie kommuniziert.

Wer als Wissenschaftler*in effektiv über neue Technologien kommunizieren möchte, sollte lieber uneigennützige Motive statt Qualifikationen und Ambitionen in den Vordergrund stellen. Das legen die Ergebnisse einer Studie von Forscher*innen um Janet Z. Yang von der University at Buffalo nahe. Untersucht wurde, wie es wirkt, wenn ein*e Mediziner*in über die eigene, wertebasierte Motivation spricht, KI-Anwendungen für medizinische Diagnosen zu entwickeln.

Termine

📆 4. September 2025 | Berliner Stammtisch Wissenschaftskommunikation: Wisskomm mit Impact (Berlin) | Mehr

📆 10. September 2025 | Krisenresilienzgipfel des European Institute for Safe Communication (Schweiz oder digital) | Mehr

📆 16. September 2025 | KI-Forum 2025: KI in Forschung und Lehre an Hochschulen (Hochschule Hannover, Campus Linden & online) | Mehr

📆 9. Oktober 2025 | Hochschul- und Wissenschaftskommunikation zwischen Strategie und Krisenmodus: Die Rolle der Hochschulleitung (Berlin) | Mehr

📆 15. Oktober 2025 | Wissen und Macht – Wissenschaft in Politik und Gesellschaft (Heidelberg) | Mehr

Jobs

🔉 Science Communication and Public Relations Officer | Eberhard Karls Universität Tübingen (Bewerbungsschluss: 15.09.2025)

🔉 Koordinator:in des Public Hub | Friedrich-Schiller-Universität Jena (Bewerbungsschluss: 15.09.2025)

Weitere Stellenangebote finden Sie in unserer Jobbörse – exklusiv für Stellen aus der Wissenschaftskommunikation. Hochschulen, Forschungsinstitutionen, Stiftungen und Co können ihre Stellenangebote direkt an Besucher*innen unseres Portals richten.

Fundstück

Auch das sei Wissenschaftskommunikation, kommentiert Maia George bei Bluesky den Post des Chemikers Sebastian Seiffert:

Und schon wieder. Gerade läuft ein orchestrierter Angriff auf dieses (schon ältere) Video von mir. Seit etwa zwei Stunden plötzlich einige hundert Aufrufe und an die hundert Kommentare (ausgeblendet) mit wüsten Beschimpfungen. Scheint irgendwo gepostet worden zu sein. Ich versuche, es zu ignorieren.

— Sebastian Seiffert (@sci-ffert.bsky.social) 14. August 2025 um 11:20

[image or embed]