Wie lassen sich zentrale Gedanken einer wissenschaftlichen Arbeit so darstellen, dass sie einen schnellen Zugang zum Thema ermöglichen? Gastautor Kilian Krug zeigt, wie Forschende grafische Modelle entwickeln können.

Forschung visualisieren mit grafischen Modellen

Visualisierungen machen abstrakte Sachverhalte greifbar und prägen unser Bild von ihnen. Das kopernikanische Planetenmodell, der menschliche Blutkreislauf und die DNA-Doppelhelix sind prominente Beispiele, wie wissenschaftliche Themen vereinfacht und dadurch nachvollziehbar wurden.

In allen Wissenschaftszweigen dienen abstrahierte Darstellungen als Kommunikations- und Erkenntniswerkzeuge. Sie helfen, Thesen und Methoden zu reflektieren, weiterzuentwickeln und interdisziplinär zu vermitteln. Vor allem verhelfen sie Forschenden und ihren Ideen zu mehr Sichtbarkeit und Überzeugungskraft.

Das liegt daran, dass Menschen zum Erfassen eines Sachverhalts mentale Modelle benötigen: Das Gehirn bildet innere Funktionsskizzen, welche die relevanten Elemente und deren Beziehungen sinnvoll ordnen.1

Lässt sich also ein komplexes Thema nicht viel leichter vermitteln, wenn ein solches Modell während einer Präsentation nicht erst allmählich in den Köpfen der einzelnen Rezipient*innen entsteht, sondern von Anfang an sichtbar ist?

Das mentale Modell formen

Für ein Publikum, dem ein Thema noch unbekannt ist, gilt: „What you see is all there is“2. Unser Gehirn versucht, aus den verfügbaren Informationen ein stimmiges Gesamtbild zu formen. Mit einem gezielt entwickelten grafischen Modell können Forschende das Bild maßgeblich mitgestalten, das von ihrer wissenschaftlichen Arbeit im Gedächtnis bleibt.

In Visual Abstracts von Forschungsanträgen, bei Postersessions oder beim Transfer in die Gesellschaft sollte der Fokus von Beginn an auf die für das Grundverständnis wesentlichen Aspekte gelenkt werden. Ein gutes Modell reduziert gezielt und hebt das Wesentliche hervor. Um den Zugang sowohl Fachleuten als auch der Öffentlichkeit zu ermöglichen, sollte es so einfach wie möglich sein – und so komplex wie nötig.

Work Visually: Grundlagen und Ziele

Eine konkrete Anwendung für grafische Modelle sind Präsentationen, die Forschungsarbeiten sowohl in ihrer Vielfalt als auch in ihrer Eigenständigkeit zeigen sollen.

Im Workshop- und Coaching-Format „Work Visually“, das ich an Lehr-, Förder- und Forschungsinstituten halte, erarbeiten Wissenschaftler*innen Modelle, welche ihre Forschung verständlich und prägnant darstellen. Die Methodik basiert auf den Grundlagen der visuellen Kommunikation3 und der Wahrnehmungspsychologie.

Um Zusammenhänge visuell schlüssig darzustellen, helfen die Gestaltgesetze: Durch den gezielten Einsatz einfacher grafischer Parameter können die einzelnen Bestandteile des Gesamtmodells klar differenziert, gruppiert, verbunden oder abgegrenzt werden.

Zudem wird – ähnlich wie bei einem guten Filmplakat – mit Wahrnehmungsebenen gearbeitet, die von der Fernwirkung bis hin zu den Detailinformationen führen. Das Ergebnis ist ein prägnantes Modell, dessen Grundform sofort ins Auge fällt und in Erinnerung bleibt.

Arbeitsablauf: Kreative Konzeption in Schleifen

Kreative Prozesse verlaufen iterativ: Sortieren, skizzieren, betrachten, reflektieren, umstrukturieren, so lange, bis das Ergebnis überzeugt. Hilfreich ist der Wechsel zwischen kleinen und großen Formaten, von Post-its bis zum Flipchart, um sowohl das Gesamtbild als auch Details im Blick zu behalten.

Ebenso wichtig ist der Wechsel zwischen unterschiedlichen Arbeitsmodi: Skizzen, Tandemarbeit, Blitzpräsentationen, Konsultationen und Feedbackrunden. Durch Varianten aus verschiedenen Perspektiven und mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen kristallisiert sich schrittweise die beste Darstellung heraus.

Hintergrundwissen und Beispiele

Die Visualisierungsarbeit basiert auf mehreren Teilbereichen der visuellen Kommunikation. Für die Arbeit am eigenen Modell sind folgende Aspekte zu berücksichtigen, zu denen sich in den Endnoten einige Leseempfehlungen finden4:

- Menschliche Wahrnehmung und Gestaltgesetze

- Grafisches Vokabular, visuelle Grammatik und Informationshierarchie

- Beispiele historischer und besonders gelungener Modelle

- Informationsgestaltung, Kartografie und Plakatkunst

- Typografische Textgestaltung, verschiedene Lesearten und das Zusammenspiel von Text und Grafik

Doch letztendlich geht es darum, dass das Modell für seinen Zweck funktioniert und nicht um das starre Befolgen von Regeln. Gerade individuelle, unerwartete Entwicklungen einer Visualisierung können ihren ganz besonderen Reiz ausmachen.

So funktioniert das visuelle Denken

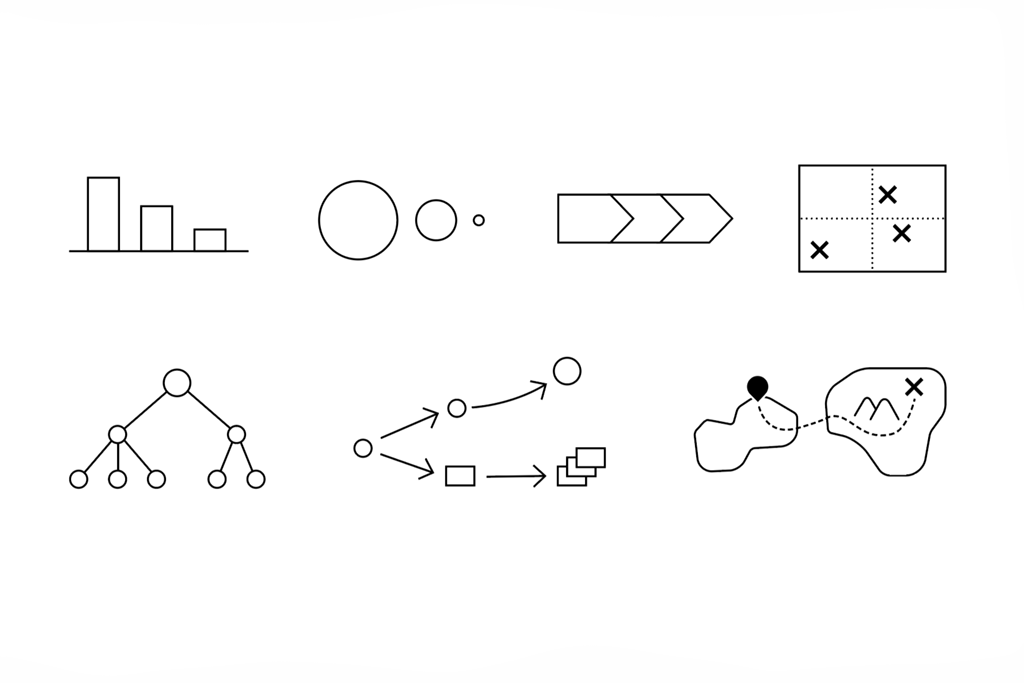

In den Workshops entstehen erste Skizzen oft durch:

- Das Skizzieren und Sortieren von Elementen und Akteur*innen sowie deren Darstellung in unterschiedlichen Zusammenhängen

- Die kreative Kombination einfacher Infografik-Typen (siehe Abbildung)

- Analogien aus Alltagserfahrungen (wie im folgenden Beispiel)

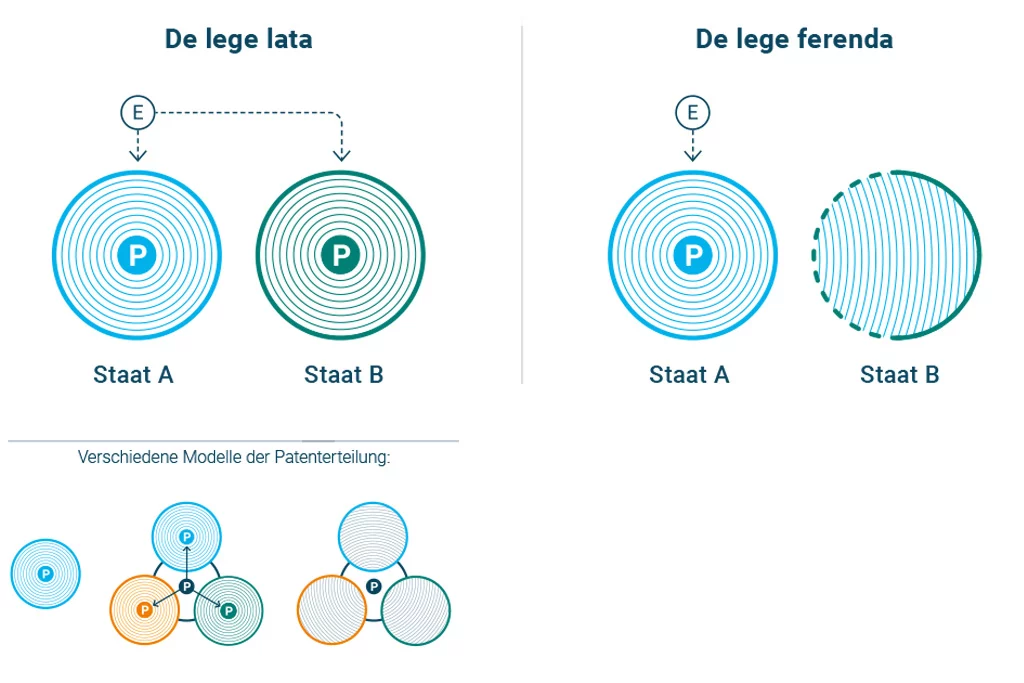

Für ein Poster zur internationalen Wirkungserstreckung von Patenten – einem zunächst eher abstrakten juristischen Thema – lieferte eine Analogie die Idee für das letztlich ausgearbeitete Modell.

Ausgangspunkt war die Tatsache, dass Patente nach aktueller Rechtslage nur in dem Rechtsgebiet gelten, in dem sie angemeldet wurden. Die Forschungsarbeit plädiert für eine Reform, die eine Übernahme der Schutzwirkung durch andere Rechtsgebiete ermöglichen würde.

Bei der Durchsicht der entstandenen Skizzen fiel der Blick auf einen Entwurf, der an konzentrische Wellen in einem Gewässer erinnerte. Diesem Gedanken folgend wurde der Ansatz weiter ausgearbeitet: Ein Steinwurf (die Patentanmeldung) erzeugt Wellen innerhalb eines Gewässers (Rechtsgebiets).

Nachdem das Grundprinzip feststand, wurden zur Visualisierung der aktuellen Rechtslage zwei klar begrenzte Kreise gezeichnet, in denen sich Wellen ausgehend von der „Patentanmeldung“ ausbreiteten – und zwar nur im jeweiligen „Rechtsgebiet“. Für die vergleichende Abbildung des Reformvorschlags wurde anhand weiterer Entwürfe geprüft, welche Darstellung die Idee am besten vermittelt.

Während sich die Wellen im ersten Kreis wie zuvor ausbreiteten, erhielt der benachbarte Kreis nun eine gestrichelte Außenlinie, um die Wellenbewegung aufnehmen zu können. Die Wirksamkeit des Patentschutzes aus dem ersten Rechtsgebiet konnte sich so im zweiten fortsetzen.

Das resultierende Modell ist nicht nur visuell stark, sondern ermöglichte es auch, Varianten der aktuellen Praxis als zusätzliche Detailinformationen auf dem Poster zu platzieren.

Praktische Umsetzung

Mit etwas Übung kann das Arbeiten mit grafischen Modellen zu einer wertvollen, vielseitig nutzbaren Methode werden.

Wer es ausprobieren möchte, kann mit einer einfachen Skizze auf einer Karteikarte starten. Betrachten Sie diese in Ruhe, notieren Sie schriftlich, was noch ergänzt oder geändert werden könnte, und skizzieren Sie anschließend eine Alternative.

Dabei ist Imperfektion sogar ein Vorteil: „Eine Skizze ist in der Regel vorläufiger und vager als ein Diagramm.“ schreibt die Psychologin Barbara Tversky. „Ambiguität in Skizzen, genau wie in der Poesie, fördert eine Vielzahl von Interpretationen und Neuinterpretationen.“5 Sie regen zur weiteren Reflexion an.

Auch wenn Ihnen das Ergebnis noch nicht geeignet erscheint: Hängen Sie es an Ihrem Arbeitsplatz auf. Sprechen Sie mit anderen anhand dieser Skizze über Ihre Arbeit, fragen Sie nach Rat und passen Sie die Skizze immer wieder an.

Durch Varianten, Feedback und kontinuierliche Anpassung entwickelt sich Schritt für Schritt eine stimmige Visualisierung – und vielleicht eine ganz neue Perspektive auf die eigene Forschung.

- “Mental models (…) are the conceptual models in people’s minds that represent their understanding of how things work” (Norman, Don: »The Design of Everyday Things«, 2013, New York, Seite 28); “Like a map, mental models highlight key information while ignoring irrelevant details. They’re tools for compressing complexity into manageable chunks.” (Parrish, Shane: https://fs.blog/mental-models/ [12.3.2025]) ↩︎

- “What you see ist all there is” (WYSiATI): Das durch Daniel Kahnemann in “Thinking fast and slow” (2011, New York) bekannt gemachte kognitive Phänomen beschreibt, dass das menschliche Gehirn dazu neigt, aus den wenigen Daten, die im jeweiligen Augenblick verfügbar sind, eine schlüssige Geschichte bzw. ein schlüssiges Konzept zu konstruieren. ↩︎

- Die Visuelle Kommunikation ist ein Forschungsfeld und Studiengang (zum Beispiel an der Universität der Künste Berlin), dessen Name im Gegensatz zu ›Grafikdesign‹ die Kenntnisse über Kommunikation und visuelle Wahrnehmung in den Vordergrund stellt. ↩︎

- Literaturempfehlungen: Arnheim, Rudolf: „Anschauliches Denken“, 1977, Köln: DuMont; Bertin, Jacques: “Semiology of Graphics: Diagrams, Networks, Maps”, 1983, Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press (Originalausgabe: «Sémiologie graphique: Les diagrammes, les réseaux, les cartes.» Paris: Gauthier-Villars, 1967); Gärtig, Tom; Veltmann, Claus; Zaunstöck, Holger (Hrsg.): „Total real –Die Entdeckung der Anschaulichkeit“, 2024, Halle: Verlag der Franckeschen Stiftungen; Heimann, Monika; Schütz, Michael: „Wie Design wirkt“, 2017, Bonn: Rheinwerk Verlag; Butler, Jill; Holden, Kritina; Lidwell, William: “Universal Principles of Design”, 2003, Beverly, MA: Rockport Publishers; Roam, Dan: “The Back of the Napkin” (dt.: „Auf der Serviette erklärt“), 2008, New York: Penguin Publishing Group; Mollerup, Per: Data Design: “Visualizing quantities, locations, connections”, 2015 London: Bloomsbury; Tufte, Edward R.: “Envisioning Information”, 1990, Cheshire, CT: Graphics Press; Tufte, Edward R.: “Visual Explanation”, 1997, Cheshire, CT: Graphics Press; Willberg, Hans Peter: Erste Hilfe in Typografie – Ratgeber für Gestaltung mit Schrift, 2000, Mainz: Verlag Hermann Schmidt Mainz ↩︎

- Tversky, Barbara: “Visualizing Thought”, erschienen in: Topics in Cognitive Science, vol. 3, no. 3, 2011, Seiten 499–535; https://doi.org/10.1111/j.1756-8765.2010.01113.x ↩︎