Wie entwickelt sich das Vertrauen der Schweizer Bevölkerung in Wissenschaft und Forschung? Im Interview erläutert Mike Schäfer, warum es wichtig ist, die Bevölkerung regelmäßig zu ihren Einstellungen gegenüber der Wissenschaft zu befragen.

Warum das Wissenschaftsbarometer ein Frühwarnsystem ist

Herr Schäfer, das Wissenschaftsbarometer gibt es seit 2015. Warum ist es aus Ihrer Sicht wichtig, die Bevölkerung regelmäßig zu ihren Einstellungen gegenüber Wissenschaft und Forschung zu befragen?

Die Einstellungen der Bevölkerung sind mehr als nettes Beiwerk für die Wissenschaft – sie sind wichtig und es ist zentral, sie im Blick zu haben. Denn sie prägen erstens, wie Forschungsergebnisse, Forschungseinrichtungen oder auch Forschende in der Gesellschaft wahrgenommen werden und wie mit ihnen umgegangen wird – beispielsweise, ob Empfehlungen befolgt oder ignoriert werden. In gewisser Weise sind Studien solcher Einstellungen auch ein Frühwarnsystem: In ihnen spiegeln sich Sorgen und Ängste, die sonst vielleicht erst sehr viel später sichtbar würden. Außerdem prägen Einstellungen das Informations- und Kommunikationsverhalten von Menschen und werden durch Kommunikationsaktivitäten beeinflusst. Sie sind damit sowohl Ausgangspunkt als auch Zielgröße von Wissenschaftskommunikation.

Zweitens gibt es eine normative Dimension: Wissenschaft ist in der Schweiz – wie auch in Deutschland – zu großen Teilen steuerfinanziert. Bürger*innen sind also nicht nur Adressat*innen von Wissenschaftskommunikation, sondern auch deren legitime Anspruchsgruppe. Forschung ist auf ihre gesellschaftliche Legitimation angewiesen, sie braucht diese „license to operate“.

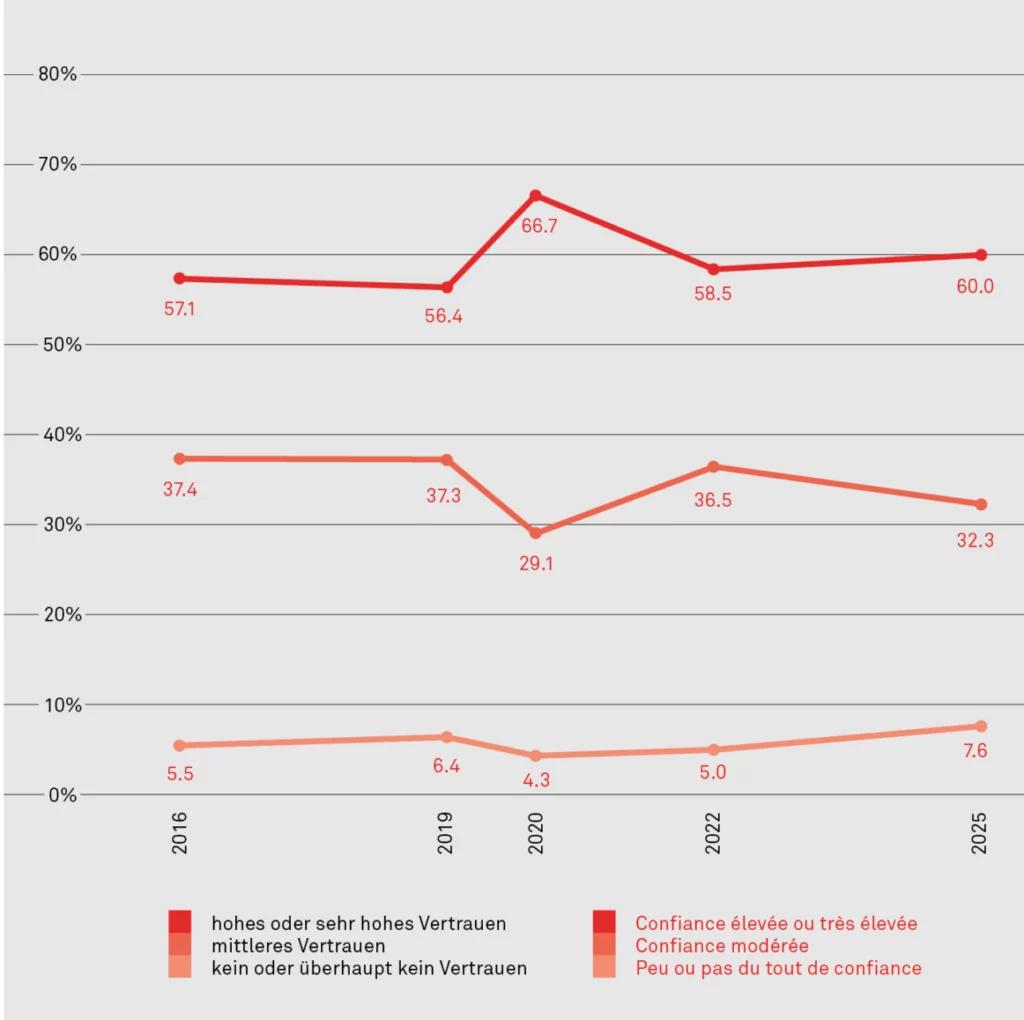

Und drittens sehen wir über die Jahre hinweg interessante Veränderungen in den Ergebnissen: Manche Ergebnisse sind stabil, andere verändern sich. Ohne regelmäßige Befragungen und Projekte wie die Wissenschaftsbarometer in Deutschland oder der Schweiz würden wir das gar nicht mitbekommen.

Sie sind auch Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Wissenschaftsbarometers in Deutschland. Wo sehen Sie die größten Unterschiede zwischen den Ergebnissen in der Schweiz und in Deutschland?

Natürlich gibt es Parallelen zwischen beiden Ländern. Etwa bei den insgesamt positiven Einstellungen zur Wissenschaft oder der wichtigen Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Aber es gibt auch Unterschiede zwischen der Schweiz und dem „großen Kanton“.

So unterscheiden sich die Informationsquellen zu wissenschaftlichen Themen: In der Schweiz als kleinerem und mehrsprachigem Land hat die Nutzung internationaler Medien und Plattformen ein etwas höheres Gewicht, während in Deutschland klassische und nationale Medien eine stärkere Rolle haben.

Auch das politische System prägt die Wahrnehmung von Wissenschaft. In der Schweiz gibt es durch die direkte Demokratie eine lange Tradition, komplexe Themen breit öffentlich zu diskutieren. Dadurch wird wissenschaftliche Expertise häufig als Teil gesellschaftlicher Entscheidungsprozesse verstanden. In Deutschland sind diese Prozesse stärker repräsentativ organisiert, was sich auch in den Einstellungen zur Wissenschaft widerspiegelt.

Damit hängt vielleicht zusammen, dass der Wunsch nach Mitbestimmung bei wissenschaftlichen Themen in der Schweizer Bevölkerung weniger stark ausgeprägt ist. Beide Wissenschaftsbarometer fragen etwa, ob Bürger*innen mitentscheiden sollten, zu welchen Themen geforscht wird – und hier ist die Schweizer Bevölkerung zurückhaltender. Vermutlich auch, weil sie auch über andere, belastbare Möglichkeiten der Partizipation verfügt.

Bemerkenswert ist außerdem, dass das Grundvertrauen in die Wissenschaft in der Schweiz insgesamt höher und stabiler ist, während die Vertrauenswerte in Deutschland – gerade auch während der Pandemie – stärker schwankten.

Woran liegt das?

Das hat sicherlich mehrere Ursachen. Einerseits hängt es mit dem insgesamt höheren Institutionenvertrauen in der Schweiz zusammen – ein Muster, das sich generell in wohlhabenden Ländern mit starker sozialer Absicherung zeigt. Hinzu kommt die Tradition der direkten Demokratie, durch die Bürger*innen stärker an den Umgang mit komplexen Themen gewöhnt sind.

Auch die regionale Nähe vieler Hochschulen spielt eine Rolle: Die Universität Zürich etwa ist eine kantonale Hochschule, deren Gründung im 19. Jahrhundert bewusst von der Zürcher Bürgerschaft beschlossen wurde und auf die man dort bis heute stolz ist. Die öffentliche Debatte in der Schweiz ist insgesamt weniger polarisiert und stärker konsensorientiert als in Deutschland, was auch der Wissenschaft zugutekommt.

Schließlich spiegelt das Vertrauen vielleicht auch in die Qualität der Institutionen: Mehr als die Hälfte der zwölf Schweizer Universitäten rangiert in internationalen Rankings unter den Top 200.

Im Jahr 2025 vertrauen 60 % der Schweizer Bevölkerung der Wissenschaft stark oder sehr stark – ein stabil hoher Wert. Gleichzeitig ist der Anteil derjenigen, die der Wissenschaft wenig oder gar kein Vertrauen entgegenbringen, leicht gestiegen. Warum ist Vertrauen so zentral, und welche Rolle kann Wissenschaftskommunikation dabei spielen, dieses Vertrauen zu bewahren?

Vertrauen ist so etwas wie das soziale Kapital der Wissenschaft. Es ist nicht einfach ein blinder Glaube, sondern eine soziale Beziehung. Vertrauen entsteht, wenn man davon ausgeht, dass die andere Seite kompetent und transparent ist und nicht nur eigeninteressiert handelt, sondern das Gemeinwohl im Blick hat.

Für Vertrauen ist zunächst wichtig, dass Wissenschaft diesem Ideal auch wirklich entspricht. Und wenn dem so ist, dann kann auch Wissenschaftskommunikation Vertrauen stärken, wenn sie diese Dimensionen anspricht. Das heißt, sie muss nachvollziehbar machen, wie Forschung funktioniert – also nicht nur Ergebnisse präsentieren, sondern auch Unsicherheiten, Fehlerkorrekturen und Kontroversen offenlegen. Das ist manchmal anstrengender, aber langfristig stabiler. Und sie muss zeigen, dass Wissenschaft zwar nicht perfekt, aber lernfähig ist – und damit vertrauenswürdig.

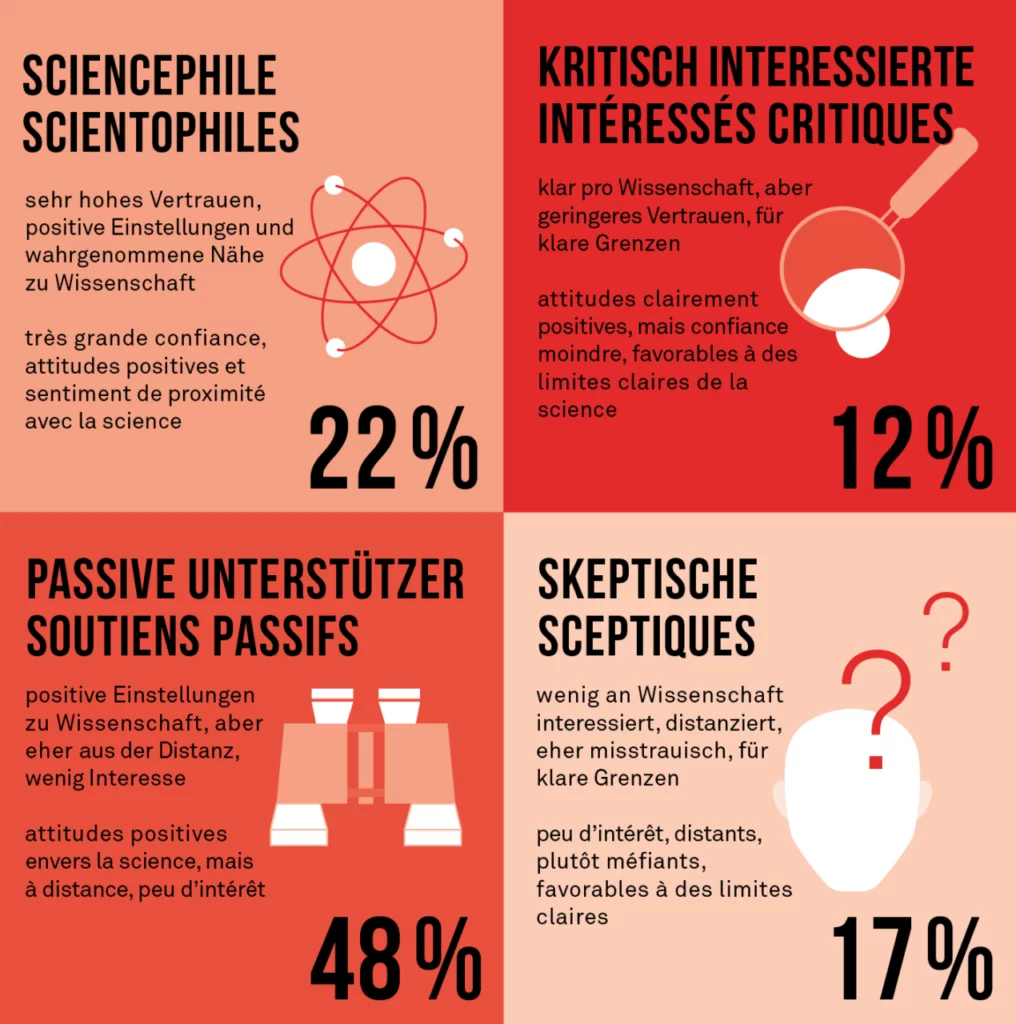

Welche Bedeutung hat die Segmentierung der Bevölkerung in „Sciencephiles“, kritisch Interessierte, passive Unterstützer*innen und Skeptische für die Praxis?

Klingt trivial, aber: Die Segmentierung macht zunächst mal deutlich, dass es nicht „die“ Öffentlichkeit gibt. Menschen unterscheiden sich stark darin, wie sie Wissenschaft wahrnehmen, wie sehr sie sich für Forschung interessieren und welchen Quellen sie vertrauen. Wer alle über einen Kamm schert, übersieht diese Unterschiede, verpasst Chancen und kann weniger gut zielgruppenadäquat kommunizieren.

Für die Praxis der Wissenschaftskommunikation hat sich das durchaus als hilfreich erwiesen. Wir haben eine Reihe von Studien gemacht, in denen wir uns mit diesen Zielgruppen in der Schweiz befassen. Daran kann man beispielsweise ablesen, dass die „passiven Unterstützer“ eine große Zielgruppe darstellen. Sie sind zwar grundsätzlich positiv gegenüber der Wissenschaft eingestellt sind, aber eher aus der Ferne und ohne ausgeprägtes Interesse oder Informationsbedürfnis, wenn es um wissenschaftliche Themen geht. Dies zeigt auch, wie stark die Wissenschaftskommunikation – bewusst oder unbewusst – oft auf die „Sciencephiles“ zielt, also die Gruppe derer, die ohnehin schon begeistert ist.

Derartige Beschreibungen sind sehr anschaulich, lassen sich gut in Personas, Narrativen und Stories übersetzen und können als Ausgangspunkt für praktische Wissenschaftskommunikation dienen.

Und sie haben uns in den letzten Jahren viele befriedigende Momente akademischer Selbstwirksamkeit beschert. Etwa, als uns die Kommunikationsverantwortliche einer großen Schweizer Forschungseinrichtung erzählte, sie hätten ihre organisationale Kommunikationsstrategie auf Grundlage unserer Typologie überarbeitet – und nun bewusst stärker die passiven Unterstützer*innen in den Mittelpunkt gestellt.

Sind die Skeptischen für die Wissenschaft verloren – oder gibt es Chancen, auch sie zu erreichen?

Niemand ist je ganz verloren. Je nach Gruppe ist es jedoch sehr unterschiedlich aufwändig und vielleicht auch unterschiedlich lohnend, mit ihnen zu kommunizieren. Auch mit überzeugten Skeptiker*innen kann man in den Dialog treten. Aber das erfordert ein dickes Fell, viel Geduld und Fingerspitzengefühl.1

Manchmal muss man zudem die Ziele dieser Kommunikation anpassen: Es geht dann nicht um einen kompletten Sinneswandel, sondern um kleine Schritte oder darum, überhaupt erst einmal ins Gespräch zu kommen – zum Beispiel mithilfe glaubwürdiger Vermittler*innen – sowie ein konstruktives Gesprächsklima zu schaffen und gemeinsame Nenner zu finden. Auch wenn die vielleicht klein sind.

Aber kommunikative und zeitliche Ressourcen sind in der Praxis eben auch oft begrenzt. Deshalb halte ich es für mindestens genauso wichtig, die große Gruppe der passiven Unterstützer*innen nicht aus dem Blick zu verlieren. Ihre Unterstützung ist für die Wissenschaft sehr wertvoll, auch wenn sie oft stiller ist und im Hintergrund bleibt. Dieses Vertrauen zu pflegen, ist mindestens so zentral wie die mühsamere Arbeit mit den Skeptischen.

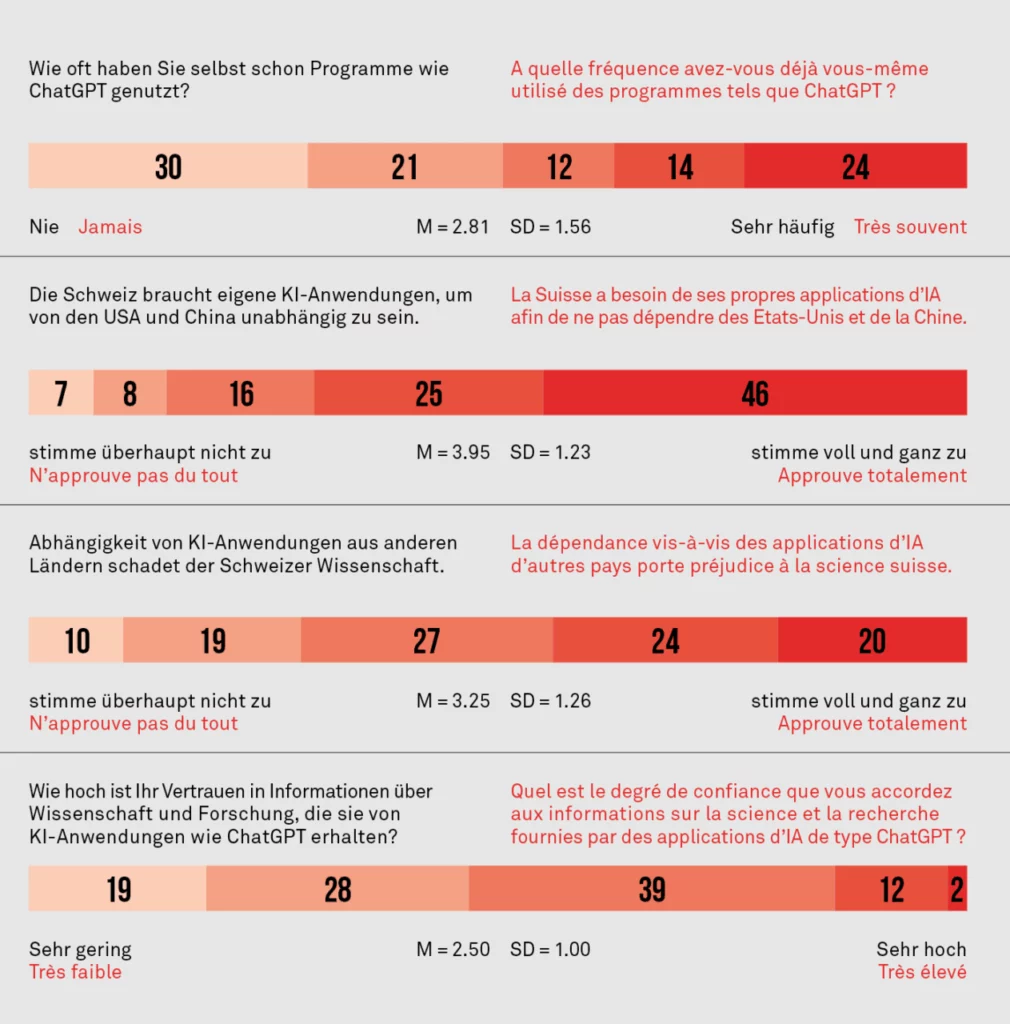

Ein Viertel der Schweizer Bevölkerung nutzt Tools wie ChatGPT häufig, doch fast die Hälfte vertraut deren Wissenschaftsinformationen kaum. Könnte diese Diskrepanz das insgesamt hohe Vertrauen in die Wissenschaft gefährden?

Beim Thema ChatGPT oder generative KI ist Skepsis insgesamt ja erstmal gut. Studien – auch unsere eigenen – zeigen, dass die etablierten Sprachmodelle zu Themen mit klarem wissenschaftlichem Konsens, wie dem Klimawandel, sehr solide Antworten liefern. Übrigens auch an Menschen mit vermeintlich skeptischen Einstellungen. Bei aktuellen Fragen, komplexen Kontroversen oder Nischenthemen können jedoch auch die viel diskutierten Fehler, Verzerrungen oder „Halluzinationen“ auftreten.

Ob das Vertrauen in die Wissenschaft allgemein darunter leidet, hängt stark davon ab, wie sich diese Technologien entwickeln – und wie stark sie mit „der Wissenschaft“ assoziiert werden. Momentan sind die viel genutzten KI-Tools ja primär Produkte großer US-amerikanischer oder chinesischer Unternehmen. Wenn Menschen das Gefühl haben, Wissenschaft sei einfach eine Verlängerung dieser Oligopolisten, dann kann es problematisch werden.

Wenn es jedoch gelingt, die Technologien transparent, kritisch und plural zu nutzen, sehe ich auch Chancen. Ein interessantes Beispiel ist das eben erschienene Schweizer LLM Apertus von ETH Zürich und EPFL. Apertus ist komplett offen, transparent trainiert, versucht verantwortlich und wertorientiert zu sein. Es ist technisch etwa auf dem Stand der besten Sprachmodelle von 2024, also noch nicht ganz oben mit dabei. Aber es zeigt, dass ein Eigenweg neben den grossen Anbietern technisch und institutionell nicht völlig unrealistisch ist.

Die Daten des Wissenschaftsbarometers Schweiz zeigen, dass die Schweizer Bevölkerung klar zwischen legitimer Kritik und inakzeptablen Angriffen unterscheidet. Warum ist diese Differenzierung von Angriffen so wichtig, gerade auch für die öffentliche Diskussion über Wissenschaft?

Kritik an der Wissenschaft ist nicht nur erlaubt, sondern auch notwendig. Es läuft nicht immer alles optimal in der Wissenschaft. Sie hat blinde Flecken und Probleme: Man denke nur an Schwierigkeiten im Peer-Review-Verfahren, Publikationsdruck, predatory journals, die Replikationskrise oder insgesamt die Frage, wie gut und wie oft wissenschaftliche Ergebnisse tatsächlich gesellschaftlich wirksam werden. Es ist richtig und wichtig, dass diese Schwachstellen von der Öffentlichkeit und den Stakeholdern thematisiert werden.

Aber auch die Form dieser Kritik ist wichtig. Beleidigungen, Drohungen oder gar Gewalt zerstören den Dialog. Während der Pandemie haben wir erlebt, wie schnell so etwas eskalieren kann. Vor diesem Hintergrund ist es sehr ermutigend, dass die Schweizer Bevölkerung hier unterscheidet: Ja zu inhaltlicher Kritik, auch an Geldgebern oder politischem Engagement – aber eine klare Ablehnung von Hassrede und persönlichen Angriffen. So wird eine Basis geschaffen, auf der Diskussionen, auch kontroverse Diskussionen, konstruktiv bleiben können.

Wenn wir den Blick zehn Jahre nach vorn richten und Sie eine Einschätzung abgeben müssten: Bei welchen Themen oder Fragen erwarten Sie die größten Veränderungen in der Schweizer Bevölkerung?

Ich sehe mehrere Entwicklungen: Erstens werden sich die Informationsquellen zu wissenschaftlichen Themen weiter verändern. Schon jetzt nutzen viele jüngere Menschen KI-Tools oder Videoplattformen stärker als Radio oder klassische Zeitungen. Dieser Trend wird sich verstärken und die etablierten Medien geraten womöglich noch mehr unter Druck, etwa durch Sparmaßnahmen bei den öffentlich-rechtlichen Medien. Zudem werden Influencer*innen weiter an Bedeutung gewinnen. Schon jetzt ist es beeindruckend, wie stark sich die Gesundheits-, Ernährungs-, Fitness- und andere Szenen in den letzten Jahren verwissenschaftlicht und teils „verpseudowissenschaftlicht“ haben.

Zweitens wird KI ein Gamechanger sein. Wie sehr, hängt davon ab, wer die führenden Modelle entwickelt, wie sie reguliert werden und wie gut sie sich im Alltag bewähren. Hier könnte sich auch das Verhältnis vieler Menschen zur Wissenschaft grundlegend verändern. Übrigens auch im Guten, wenn belastbare und leicht zugängliche KI-Modelle in der Lage sind, Menschen wissenschaftliche Informationen in verständlicher Form ins Haus zu liefern, ohne dass diese mit Expert*innen sprechen oder an einen Vortrag in der Uni teilnehmen müssen.

Drittens rechne ich mit einem Zuwachs der Kritik gegenüber etablierten Institutionen – Wissenschaft eingeschlossen. Die aktuellen Entwicklungen weisen einfach sehr stark in diese Richtung, auch in Deutschland. Das ist nicht nur negativ, sondern kann auch Ausdruck eines mündigen Bürgersinns sein und zur Adressierung tatsächlich wichtiger Probleme und eines Reformstaus führen. Aber es macht die Pflege von Vertrauen umso wichtiger.

Und viertens – das ist vielleicht weniger präsent – könnten Nachhaltigkeit und Klimathemen noch stärker die Einstellungen prägen. Gerade jüngere Generationen werden darauf achten, wie ernst Wissenschaft und Politik ihre Sorgen nehmen.

- Lee McIntyre hat das in seinem Buch „How to talk to a science denier“ eindrucksvoll beschrieben. ↩︎