Politiker*innen, Forschende und Kinder – sie alle wollen das „Heupferdchen“. Was als Pilotprojekt begann, zieht inzwischen Menschen aller Altersgruppen an. Im Interview erzählt der Biologiedidaktiker Jonathan Hense, was es mit der Begeisterung für das Artenkenntnis-Abzeichen auf sich hat.

„Und schon hat man das Heupferdchen bestanden“

Viele Medien haben über das „Heupferdchen“ berichtet. Wie erklären Sie sich die große Resonanz?

Ich habe damit wirklich nicht gerechnet. Ich hatte schon das Gefühl, dass es Kinder, Jugendliche und alle, die sich für Natur interessieren, anspricht, aber dass es so populär wird, überrascht mich doch.

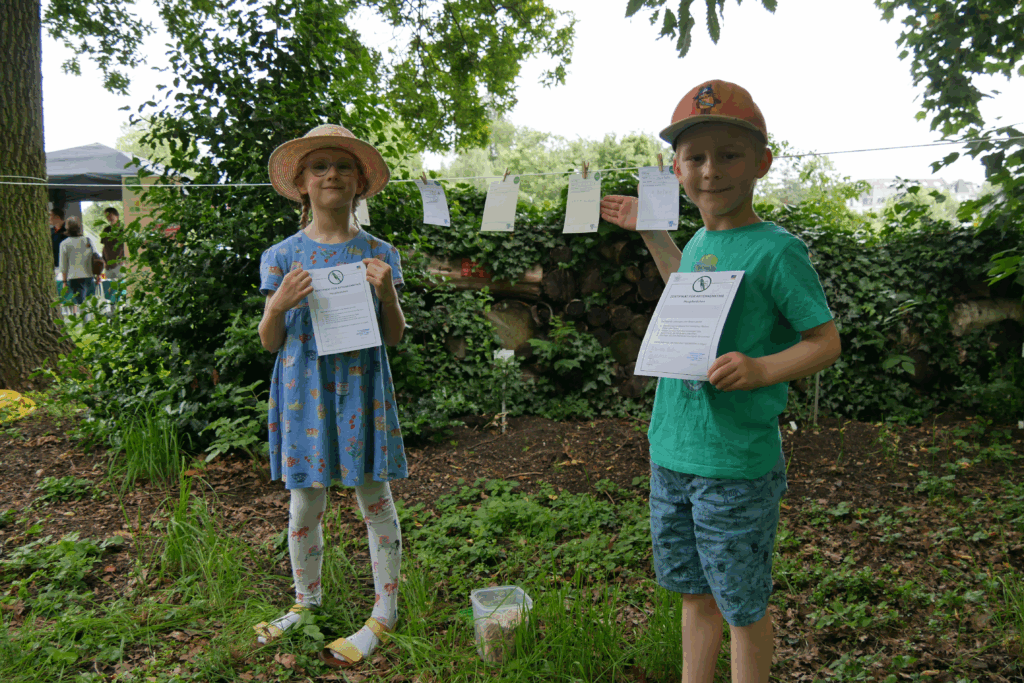

Wir haben auch gemerkt, dass der Aufnäher der Renner ist. Man kann ihn auf die Cappy oder wohin man will anbringen und nach außen zeigen, was man geschafft hat. Es war uns sehr wichtig, dass Kinder und Jugendliche ihren Stolz über das eigene Naturwissen und den Umgang mit Natur zeigen und damit auch eine Botschaft an andere senden können.

Wie funktioniert das „Heupferdchen“?

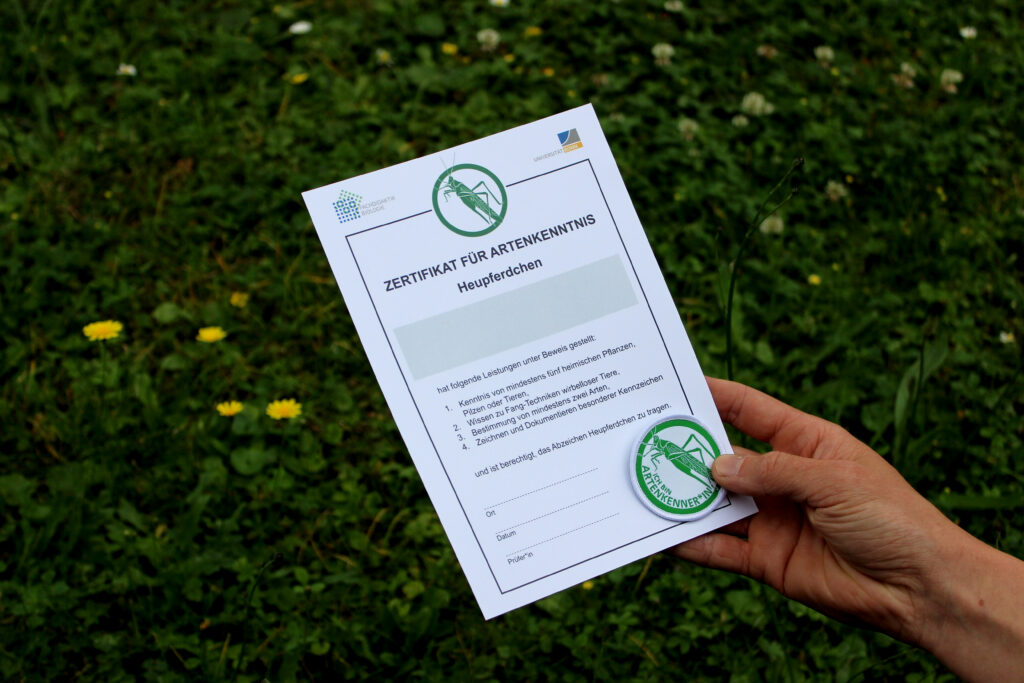

Die Idee ist, die Natur an einem Ort – sei es eine Wiese, ein Gewässer, ein Wald oder direkt vor der Haustür – zu erkunden und die dort lebenden Tiere, Pflanzen oder Pilze zu entdecken. Der wichtigste Schritt ist es dann, sie fachgerecht zu fangen und zu bestimmen. Hat man das geschafft, können der Name und weitere Informationen notiert sowie eine Skizze angefertigt werden. So bekommt man eine Sammlung der Arten vor Ort.

Wenn die Kinder mehrere Arten gefunden und dokumentiert haben, haben sie den „praktischen“ Teil der Prüfung schon erledigt. Anschließend findet eine mündliche Prüfung statt, in der auch die Kenntnis weiterer Tiere, Pflanzen oder Pilze abgefragt wird. Und schon hat man das Heupferdchen bestanden. Natürlich muss die Aktion gut begleitet werden und die Schwierigkeit der mündlichen Prüfung an die Zielgruppe angepasst werden.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, das Zertifikat zu entwickeln?

In den letzten Jahren haben wir viele Projekte mit Kindern und Jugendlichen gemacht, die gerade erst ins Thema Natur, Arten und Biodiversität einsteigen. Wir haben gemerkt, dass sie wirklich interessiert sind, Artenvielfalt kennenzulernen – nicht nur über Medien, sondern direkt vor der Haustür an echten Tieren, Pflanzen und Pilzen. Diese Begeisterung wollten wir aufgreifen und in der Breite fördern.

Die Inspiration kam aus dem Sportbereich. Ich war mit meinen Kindern mal bei einem Volkslauf. Die Kinder liefen ihre Runde, waren stolz, und am Ende bekamen sie alle eine Medaille, die heute noch bei ihnen im Zimmer hängt. Letztes Jahr haben wir das Heupferdchen dann als kleines Pilotprojekt umgesetzt und ausprobiert. Dabei haben wir gemerkt, dass es gut funktioniert.

Kann so eine frühe Beschäftigung mit Natur auch die spätere Begeisterung dafür anstiften?

Das sehen wir tatsächlich. Im Teenageralter nimmt das Interesse an Natur oft wieder ab oder wird von anderen Dingen überlagert. Verschiedene Studien zeigen, dass es zwei Altersfenster gibt, in denen Naturinteresse besonders stark ist: einmal in der Kindheit und dann wieder ab 18, nach der Schule oder zu Beginn des Studiums. Das Heupferdchen soll dieses Interesse schon in der Kindheit stärken, sodass es vielleicht bis in die Jugend bestehen bleibt.

In der Süddeutschen Zeitung gab es die Kritik, dass Kinder und Jugendliche ohnehin schon dauernd bewertet werden. Braucht es da wirklich noch ein Abzeichen?

In dem Artikel war der Tenor, dass es schade sei, dass man so etwas ins Leben rufen muss, damit Kinder raus in die Natur gehen. Ich sehe es eher als zusätzliches Angebot und halte das nicht für stichhaltige Kritik. Es gibt auch andere Beispiele, wie den Zahnputzpass, um bestimmte Routinen zu unterstützen.

Der Leistungsaspekt steht wirklich hinten an. Aber wir haben bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gemerkt, dass man bei leichten Aufgaben nicht so stolz ist wie nach einer Prüfung. Das hängt mit dem Kompetenzerleben zusammen, das eine große Wirkung auf uns Menschen hat und auch das Interesse stärkt.

Wenn eine Aufgabe zu leicht ist, passiert nichts: Man erledigt sie einfach und fühlt sich nicht kompetent. Ist sie zu schwer, entsteht Frustration. Der schmale Grat in der Mitte – machbar, aber anstrengend – ist das, was wir in allen Bildungsangeboten suchen. Das erzeugt ein starkes Gefühl der Kompetenz.

Wie funktioniert das?

Das erreichen wir über die Prüfung. Sie soll die Kinder ermutigen, sich anzumelden, in die Situation zu gehen, Fragen zu beantworten und ihr Wissen zu präsentieren. Dabei vertrauen wir auf die Pädagog*innen, die das Heupferdchen abnehmen. Das ist der wichtigste Punkt im Konzept: Die Prüfungssituation im Naturkontext soll so gestaltet sein, dass die Kinder sich kompetent erleben, es als Bereicherung wahrnehmen und Lust bekommen, weiter mit der Natur zu arbeiten.

Was könnte die Wissenschaftskommunikation davon lernen?

Dieses Kompetenzerleben ist eines der sogenannten Basic Needs, also der psychologischen Grundbedürfnisse des Menschen. Es bedeutet, dass ich mich wirksam erlebe und durch mein Handeln und Wissen etwas bewirke. Dann gibt es die Autonomie: Ein Mensch möchte selbst auswählen, womit er sich beschäftigt, auch zeitlich. Das dritte Grundbedürfnis ist das soziale Eingebundensein: Menschen wollen sich als Teil einer Gruppe fühlen oder zumindest in irgendeiner Form eingebunden sein.

Nur wenn diese drei Aspekte in dem Maß erfüllt sind, das die Person gerade braucht, kann sie sich intensiv mit einem Thema auseinandersetzen, in einen Flow kommen und sich mit Inhalten beschäftigen. Deshalb betrachten wir Bildungsangebote immer durch diese Brille und gestalten die drei Bereiche möglichst passend. Auch für die Wissenschaftskommunikation ist das spannend. Es lohnt sich, diese psychologischen Grundideen zu berücksichtigen und Angebote danach auszurichten.

In einem Instagram-Kommentar hieß es: „So ein Heupferdchen auf meiner Metal-Kutte wär [sic] bombastisch.“ Gibt es eine Altersgrenze oder könnten auch Erwachsene mitmachen?

Wir haben das Heupferdchen auch schon mit Erwachsenen gemacht. Ich war auf dem Deutschen Naturschutztag, wo Politiker*innen und große Naturschutzorganisationen teilgenommen haben, und dort haben wir Heupferdchen-Abzeichen vorgestellt. Dann kamen Leute, die es gleich ausprobieren wollten. Also haben wir uns in der Kaffeepause draußen hinter dem Gebäude getroffen, mit Kescher, und eine Prüfung durchgeführt.

Man kann das natürlich auch skalieren. Auf dem Zertifikat steht, dass man fünf heimische Pflanzen, Pilze oder Tiere kennen soll. Ich habe das schon mal angepasst. Zum Beispiel habe ich einem Experten gesagt, hier ist eine Eiche, findest du fünf Hautflügler, die parasitisch auf Tieren leben und nur auf diesem Baum vorkommen? So kann man das Niveau hochskalieren.

Soll es, wie beim Schwimmen, auch perspektivisch Bronze, Silber, Gold geben?

Wir planen, das Heupferdchen in den nächsten Monaten zu erweitern. Nächstes Jahr soll es auch für das Jugendalter einsetzbar sein. So sollen bis ins Erwachsenenalter weitere Zertifikate folgen, die auch neue Aspekte enthalten.

Ziel ist es, das Konzept nächstes Jahr umsetzbar und anwendbar zu machen. Wir bedienen uns dabei dem Dreischritt, der in der Umweltpädagogik oft genannt wird: Kennen, Schätzen, Schützen. Man muss etwas kennen, um es zu schätzen, und nur was man schätzt, schützt man.

Was heißt das für die weiteren Abzeichen?

In den nächsten Stufen wird der Schätzen-Aspekt stärker integriert. Prüflinge sollen mit anderen über ihre Begeisterung für die Natur sprechen. Also eine Art, einen Lebensraum oder eine Begegnung auswählen und das über ein Plakat, einen Social-Media-Beitrag oder einen Vortrag präsentieren. Alles ist frei gestaltbar, damit Multiplikator*innen es vor Ort umsetzen können.

Im letzten Schritt werden alle drei Aspekte kombiniert: Kennen, Schätzen, Schützen. Dazu gehört auch eine kleine Untersuchung vor Ort – im eigenen Garten, Schulhof oder in Absprache mit regionalen Behörden vielleicht auch in anderen Gebieten. Eine Art oder ein Gebiet werden über längere Zeit beobachtet, Entwicklungen werden dokumentiert, und daraus leiten die Prüflinge Maßnahmen ab. Solche Elemente werden in die Folgezertifikate eingebaut.