Diesmal im Forschungsrückblick: Wie die New York Times Wissenschaftlerinnen darstellt, warum Nachwuchsforschende in Deutschland weniger kommunizieren als andernorts und wie die belgische Presse den Klimwandel vereinfacht.

Kurz vorgestellt: Neues aus der Forschung im September 2018

In dieser Rubrik besprechen wir regelmäßig neue Ergebnisse aus der Forschung zur Wissenschaftskommunikation. Sollten Sie etwas vermissen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail oder hinterlassen Sie einen Kommentar.

Stereotype über Wissenschaftlerinnen wandeln sich

Ob sich junge Frauen für MINT-Berufe entscheiden oder nicht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Schon länger bekannt ist zum Beispiel, dass geeignete Vorbilder die Wahrscheinlichkeit erhöhen, schädliche Stereotype senken sie dagegen. Gibt es deshalb mittlerweile vielleicht Fortschritte darin, wie Forscherinnen in den Medien dargestellt werden? Um das herauszufinden, analysierten die Botanikerin Madeline Mitchell und die Kommunikationswissenschaftlerin Merryn McKinnon von der Australian National University in einer aktuellen Studie die Rubrik „Profiles in Science“ in der New York Times.

Methodik: 28 Porträts von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die zwischen 2011 und 2018 in der New York Times erschienen waren, flossen in die Auswertung ein. Die Beiträge waren 2.000 bis 3.000 Wörter lang und zeigten jeweils ein Foto oder Video der vorgestellten Person. Mitchell und McKinnon analysierten die Artikel qualitativ und betrachteten dabei unter anderem, ob in der Beschreibung der Forschenden auch ihr Äußeres, ihre Hobbys und ihre Kindheit vorkamen.

Ergebnisse: Die Zeitung stellte in der Rubrik bislang 18 männliche und 12 weibliche Forschende vor (in zwei Ausgaben wurde jeweils ein Forscherpaar porträtiert). In zwei Dritteln der Beiträge über Frauen wurde explizit die Sonderstellung von Forscherinnen thematisiert, vor allem in Bezug darauf, dass sie unter ihren männlichen Kollegen rar seien und es beruflich schwerer hätten. Bei ihnen gingen die Artikel auch insgesamt häufiger auf ihren Beziehungsstatus oder die Familienverhältnisse ein. Ausschließlich bei weiblichen Porträtierten war es ein Thema, wie sie es schafften, Familie und wissenschaftliche Karriere zu vereinbaren. Selbst bei einem Informatiker, der zu Beginn seiner Karriere alleinerziehender Vater von drei kleinen Kindern war, fiel diese Information nur in einem Nebensatz und wurde nicht weiter thematisiert. Bei der Darstellung der intellektuellen Fähigkeiten oder des Umgangs mit Kolleginnen und Kollegen gab es dagegen keine Unterschiede.

Schlussfolgerungen: Im Vergleich zu früheren Studien waren in den nun betrachteten Artikeln Frauen stark vertreten. Tatsächlich waren sie mit 41 Prozent sogar leicht überrepräsentiert, denn in den USA stellen sie etwa 28 Prozent des wissenschaftlichen Personals. Forschende beider Geschlechter wurden gleichermaßen als brilliant und kooperativ beschrieben, ersteres eine traditionell männlich, zweiteres eine traditionell weiblich konnotierte Eigenschaft. Außerdem spielten Hobbys und das Privatleben bei allen Porträtierten eine Rolle, was Mitchell und McKinnon positiv sehen, da es dem negativen Stereotyp von eigenbrötlerischen Forschenden zuwiderläuft. Nach wie vor wurde aber die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nur bei Frauen thematisiert und ihre Arbeit in der Wissenschaft wurde öfter als Herausforderung beschrieben.

Einschränkungen: Die Darstellung von weiblichen Forschenden hat sich dieser Untersuchung zufolge in den letzten rund 20 Jahren stark verbessert. Allerdings handelt es sich hierbei nur um ein Schlaglicht auf eine einzige Rubrik in nur einer Zeitung, die zudem gerne als „beste Zeitung der Welt“ bezeichnet wird. Die Ergebnisse sind daher kaum darauf übertragbar, wie Wissenschaftlerinnen in den Medien generell charakterisiert werden.

Warum Nachwuchsforschende nicht kommunizieren

Wer bestimmt die Diskussion über wissenschaftliche Themen wie Impfungen, den Klimawandel oder Gentechnik im Netz? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind es auf den ersten Blick eher selten. Ausgehend von diesem subjektiven Eindruck wollte eine Arbeitsgruppe um Carsten Könneker vom Karlsruher Institut für Technologie herausfinden, wie oft sich Forschende aus Deutschland und weiteren Ländern eigentlich mit direkter Wissenschaftskommunikation öffentlich engagieren. Ihre Umfrage publizierten sie nun im Hochschulmagazin Forschung & Lehre.

Methodik: Die Forscher nutzten für ihre Umfrage zwei jährlich stattfindende Konferenzen, auf denen Nachwuchsforschende die Gelegenheit haben, mit preisgekrönten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ihres Fachs zusammenzutreffen: Die Lindauer Nobelpreisträgertagung sowie das Heidelberg Laureate Forum. In den Jahren 2014 bis 2018 erhielten sie so die Antworten von 988 Teilnehmenden aus 89 Ländern, die allesamt jünger als 36 Jahre alt waren und hauptsächlich in den MINT-Fächern und den Wirtschaftswissenschaften forschten. Etwa ein Viertel der Befragten arbeitete in Deutschland. Rund 42 Prozent waren Frauen.

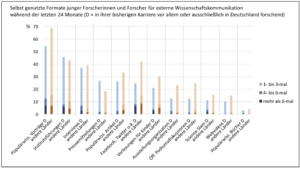

Ergebnisse: Nachwuchsforschende aus Deutschland zeigten sich deutlich kommunikationsfauler als ihre im Ausland tätigen Kolleginnen und Kollegen. So hatten sie beispielsweise in den zwei Jahren vor der Befragung seltener an wissenschaftlichen Debatten in den sozialen Medien mitgewirkt (24,6 statt international 42,1 Prozent), waren seltener als Experten bei öffentlichen Diskussionen aufgetreten und hatten weniger Vorträge für ein allgemeines Publikum gehalten. Einen eigenen Blog besaßen nur knapp 8 Prozent der Befragten aus Deutschland, während sich in den USA 20 Prozent aller Nachwuchsforschenden auf diese Weise öffentlich exponieren. Nur beim Schreiben von Pressemitteilungen scheinen sich Forschende hierzulande etwas stärker zu beteiligen als anderswo.

Bei den Einstellungen zur Wissenschaftskommunikation zeigte sich ebenfalls ein wichtiger Unterschied. Nur rund 51 Prozent der Forschenden aus Deutschland stimmte der Aussage zu: „Wissenschaftskommunikation hat einen positiven Einfluss auf eine Karriere in der Wissenschaft“ – bei den international tätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern betrug die Zustimmung rund 74 Prozent.

Schlussfolgerungen: In Deutschland arbeitende Nachwuchsforschende beteiligten sich vergleichsweise zögerlich an externer Wissenschaftskommunikation, schreiben Könneker und Kollegen. Dieser Befragung zufolge könnte das daran liegen, dass sie öffentlichkeitswirksame Aktivitäten als nicht förderlich für die Karriere betrachten und diese insgesamt weniger positiv einschätzen als junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die anderswo forschen. „Womöglich mangelt es hierzulande vielerorts an einer in den Instituten authentisch gelebten Kultur der Akzeptanz, ja der Wertschätzung gegenüber Kolleginnen und Kollegen, die sich für den Dialog mit der Gesellschaft engagieren“, so das Resümee der Autoren.

Einschränkungen: Die Umfrage erfolgte im Rahmen zweier spezieller Tagungen, die von der Strahlkraft prominenter Vertreterinnen und Vertreter ihre Fachs leben. Wie die Teilnehmenden kontaktiert wurden und wie viele von ihnen den Fragebogen tatsächlich ausfüllten, berichten die Forscher nicht. Unter anderem deshalb lässt sich nur schwer abschätzen, wie repräsentativ die Ergebnisse der Befragung für den wissenschaftlichen Nachwuchs in den MINT-Fächern insgesamt sind.

Vermeintliche Klimawandel-Einigkeit?

Forschungsergebnisse sind zu einem gewissen Grad unsicher, denn sie sind meist vorläufig und werden innerhalb der Fachgemeinde diskutiert. Wenn Lobbygruppen oder die Presse das ausnutzen, um Vorbehalte gegen eigentlich gut belegte Befunde zu verbreiten, spricht man von „manufactured doubt“, also absichtlich produziertem Zweifel. Das ist besonders häufig beim Thema Klimawandel zu beobachten. Die Kommunikationswissenschaftler Yves Pepermans und Pieter Maeseele von der Universität Antwerpen werfen in einer neuen Studie nun einen Blick auf das umgekehrte Phänomen: In den Nachrichten über die globale Erwärmung gebe es auch häufig „manufactured consent“ – die Behauptung, dass sich Wissenschaft und Gesellschaft über die zu ergreifenden Maßnahmen einig seien.

Methodik: Die Forscher betrachteten die Klima-Berichterstattung in den beiden größten flämischen Qualitätszeitungen, De Standaard (politisch eher konservativ-christdemokratisch ausgerichtet) und De Morgen (eher sozialliberal). Sie suchten alle Artikel zum Thema, die in einem Zeitraum von zwei Monaten um die drei UN-Klimakonferenzen in den Jahren 2000/2001, 2006 und 2012 herum erscheinen waren. Für Vergleichszwecke nahmen sie für die Konferenz von 2012 auch Beiträge der Nachrichtenwebsite DeWereldMorgen mit auf. Diese versteht sich als alternatives Medium und finanziert sich unter anderem durch Kleinspenden, Sponsoring und Mitteln der öffentlichen Demokratieförderung.

Die so gefundenen 377 Artikel unterzogen die Wissenschaftler einer „kritischen Diskursanalyse“, einem qualitativen Verfahren zur Untersuchung von Texten. Insbesondere betrachteten sie, welche Themen und Personen genannt wurden und welche sprachlichen und argumentativen Strategien dabei zum Einsatz kamen.

Ergebnisse: Die Forscher fanden zwei wesentliche diskursive Konstruktionen: eine „techno-optimistische“, die gesetzliche Regulierung für unnötig erklärt (vor allem in De Standaard anzutreffen) sowie eine „konsens-orientierte“, die auf gemeinsame internationale Grenzwerte drängt (verbreitet in De Morgen). Beide Darstellungen jedoch vernachlässigen laut Pepermans und Maeseele die Komplexität des Problems, indem sie postulieren, dass es nur richtige oder falsche Antworten gibt – entweder auf technologischer und wirtschaftlicher Ebene oder auf moralischer. Lediglich eine dritte Konstruktion „Politisches Ringen, Klimagerechtigkeit“ zeigte die ideologischen Kämpfe auf, die auf den Klimakonferenzen ausgetragen wurden, und betonte daher die politische Dimension. Diese war allerdings ausschließlich bei der Berichterstattung über die Konferenz von 2012 zu finden und hier fast nur auf der Website DeWereldMorgen, bei den Tageszeitungen nur ansatzweise in Kommentaren in De Morgen.

Schlussfolgerungen: Die am häufigsten gefundenen Argumentationen lassen sich als eine „Entpolitisierung“ des Klimawandels beschreiben, sagen die Autoren: Eine Auseinandersetzung, die im Kern auf politischen Differenzen beruht, werde zu einem entweder rein technischen (De Standaard) oder moralischen Problem (De Morgen) umgedeutet. In beiden Varianten wird nur ein Weg vorgestellt, der globalen Erwärmung zu begegnen – das bezeichnen die Forscher als „hergestellten Konsens“.

Einschränkungen: Aus Kapazitätsgründen beschränkten sich Pepermans und Maeseele auf drei UN-Klimakonferenzen, es wird aber nicht nachvollziehbar, warum gerade diese drei ausgewählt wurden. So fanden sich mit Abstand die meisten Artikel zum Thema in beiden Zeitungen rund um die Konferenz von Kopenhagen im Jahr 2009, dieser Zeitraum wurde jedoch nicht analysiert. Die untersuchten Medien sind zudem nicht die reichweitenstärksten in Flandern – zwei andere Tageszeitungen erreichen ein deutlich größeres Publikum. Dies begründen die Forscher damit, dass die analysierten Publikationen als Qualitätsblätter gelten und daher besonders großen Einfluss auf Politik und öffentliche Meinung haben dürften.