Welche Faktoren beeinflussen die Nutzung von Sozialen Medien für die Wissenschaftskommunikation? Wie sehen Klimaforschende ihre Rolle im politischen Prozess? Und wieso sollte Ehrfurcht in der Wissenschaft aus einer konstruktivistischen Perspektive betrachtet werden? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Studien im Forschungsrückblick.

Kurz vorgestellt: Neues aus der Forschung im Oktober 2020

In dieser Rubrik besprechen wir regelmäßig neue Forschungsergebnisse zum Thema Wissenschaftskommunikation. Sollten Sie etwas vermissen, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail oder hinterlassen Sie einen Kommentar.

Forschende in Sozialen Medien? Eher nicht signifikant

Ob Forschende Soziale Medien für die externe Wissenschaftskommunikation nutzen, wird von vielen Faktoren beeinflusst. Bisher gab es aber kaum Untersuchungen, die diese Faktoren systematisch betrachten. Diese Lücke möchte nun eine Studie von Anne Henning und Sarah Kohler schließen.

Methodik: Die beiden Autorinnen haben eine Onlineumfrage unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern deutscher Volluniversitäten durchgeführt. Von den etwa 84.000 dort beschäftigten Forschenden beteiligten sich letztendlich 1.028 an der Befragung.

In der Umfrage wurde zum einen gefragt, für welchen Zweck – privat, beruflich oder für die externe Wissenschaftskommunikation – Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Snapchat, Blogs und Podcast genutzt werden. Zum anderen wurde eine Reihe möglicher Einflussfaktoren, die bereits in früheren Studien definiert wurden, abgefragt. Diese wurden in die drei Bereiche persönliche Eigenschaften, Disziplinzugehörigkeit und beruflicher Kontext eingeteilt. Außerdem wurde unter Rückgriff auf eine Klassifizierung von Julia Metag und Mike Schäfer erhoben, wie die jeweilige Universität selbst im Bereich Onlinekommunikation aufgestellt ist.

Untersucht wurden dann statistische Zusammenhänge zwischen der Nutzung und den potenziellen Einflussfaktoren mithilfe von Regressionsanalysen. Hierbei wird rechnerisch ermittelt, ob diese Faktoren mit der Nutzung Sozialer Medien zusammenhängen und wie stark dieser Zusammenhang ist.

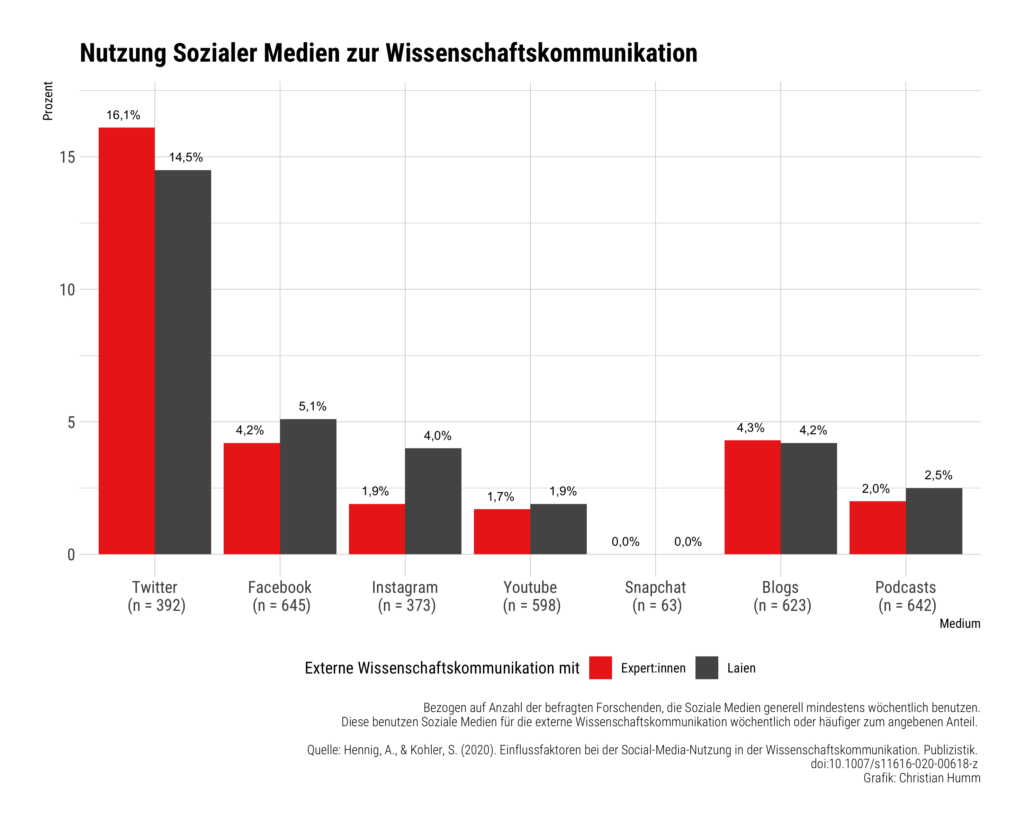

Ergebnisse: „Zur Wissenschaftskommunikation werden die Social-Media-Angebote insgesamt eher selten genutzt“, stellen Henning und Kohler fest. Es gibt allerdings eine Ausnahme. Twitter wird mindestens wöchentlich von etwa 16 Prozent der Teilnehmenden genutzt, um mit wissenschaftsexternen Expertinnen und Experten über Forschung zu kommunizieren bzw. von 14,5 Prozent von ihnen zur Kommunikation mit Laien. Beim zweitplatzierten Facebook waren es nur noch etwa 4 bzw. 5 Prozent.

Statistisch analysiert wurde deshalb nur noch die Nutzung von Twitter und Facebook. Im Bereich Disziplinzugehörigkeit gab es dabei nur einen Faktor mit signifikantem Einfluss auf die Nutzung für externe Wissenschaftskommunikation: Wenn das eigene Forschungsfeld als wettbewerbsorientiert eingeschätzt wird, dann nimmt auch die Nutzung zu. Ebenfalls wenig Einfluss hatten die Faktoren aus dem Feld beruflicher Kontext, beispielsweise die Qualifikationsstufe. Egal war zudem, wie die jeweilige Universität insgesamt online kommuniziert. Einflussfaktoren im Bereich der persönlichen Einstellungen waren gleichfalls mehrheitlich nicht statistisch signifikant: Geschlecht, Technikaffinität oder -ablehnung und die Big-Five-Persönlichkeitsfaktoren. Nur beim Alter zeigt sich, dass ältere Forschende eher Facebook für die externe Wissenschaftskommunikation nutzen als jüngere.

Schlussfolgerungen: Soziale Medien werden von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eher selten für externe Wissenschaftskommunikation und damit auch für den Dialog mit der Bevölkerung genutzt. Warum das so ist, ist aber unklar. Einflussfaktoren aus älteren Studien konnten die beiden Autorinnen nicht bestätigen. Deswegen sind sie auch skeptisch, ob mehr Schulungen der richtige Weg sind, Forschende zu mehr externer Wissenschaftskommunikation in Sozialen Medien zu bewegen. Stattdessen müssten weitere, bisher nicht untersuchte Motive für die Nicht-Nutzung in den Blick genommen werden.

Interessant ist zudem, dass die Social-Media-Aktivitäten der Kommunikationsabteilung nicht auf das Verhalten der Forschenden der jeweiligen Einrichtungen abzufärben scheinen, es also keinen „Spill-over-Effekt“ gibt.

Einschränkungen: Die Regressionsanalysen liefern nur ein geringes R2. Das heißt, die untersuchten Einflussfaktoren können statistisch nur einen kleinen Teil der Nutzung erklären. Generell können solche Analysemethoden zudem nur mathematische Zusammenhänge, aber nicht die dahinterliegenden Gründe und Mechanismen aufzeigen. Gleichzeitig handelt es sich bei den befragten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zwar um eine große, aber keine repräsentative Stichprobe. Bei standardisierten Umfragen können zudem unerwünschte Effekte, etwa durch die Formulierung von Fragen oder sozialer Erwünschtheit auftreten.

Hennig, A., & Kohler, S. (2020). Einflussfaktoren bei der Social-Media-Nutzung in der Wissenschaftskommunikation. Publizistik. https://doi.org/10.1007/s11616-020-00618-z

Klimaforschende in die Politik?

Das Bild der Wissenschaftlerin oder des Wissenschaftlers, die im Elfenbeinturm ganz unabhängig von der Welt forschen, gilt schon lange nicht mehr – wenn es überhaupt je zutreffend war. Aber vor allem im Bereich der Klimawissenschaft wird immer wieder diskutiert, wie sehr sich die Forschenden in die Politik einmischen sollten. Initiativen wie „Scientists for Future“ oder der „March for Science“ werfen die Frage auf, wie viel Einfluss Forschende auf politische Maßnahmen haben sollten. Ein Team um die Wissenschaftlerin Jackie M. Getson befragte Klima-Expertinnen und -Experten dazu, wie sie ihre Rolle im politischen Prozess um Klimaschutz-Strategien sehen.

Methodik: Die Forschenden befragten 273 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von US-amerikanischen Klimaforschungsinstituten und anderen Einrichtungen, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen. Die Umfrage fand online im Frühling 2017 statt. Die Befragten gaben dabei auf einer Skala an, wie sehr sie verschiedenen Aussagen zustimmten, die die Rolle von Forschenden in der Politik beschrieben. Drei Viertel der Befragten waren männlich und fast alle (96 Prozent) stimmten der Aussage zu, dass der Klimawandel existiere.

Ergebnisse: Fast alle Befragten waren der Ansicht, dass Forschende dafür verantwortlich sind, politischen Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit wissenschaftliche Inhalte zu liefern – und dass Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger verständliche Informationen für ihre Entscheidungen brauchen. Viele Befragte glaubten außerdem, dass Öffentlichkeit, Politik und Medien eine Rolle dabei spielen, Strategien gegen den Klimawandel zu entwickeln und durchzusetzen. Wie genau sich die Klima-Expertinnen und -Experten selbst an diesem Prozess beteiligen sollten, darin waren sich die Befragten nicht einig. Die Hälfte stimmte der Aussage zu, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Lösungen zum Klimawandel vorantreiben sollten. Ebenfalls die Hälfte meinte, dass sich Forschende sogar für Anpassungs- und Abschwächungsstrategien des Klimawandels einsetzen sollten. Diese Zahl ist vor allem interessant, weil eine ähnliche Untersuchung im Jahr 2004 noch etwas anderes ergeben hat: Damals waren gerade einmal 16 Prozent der befragten Umwelt-Forschenden der Ansicht, dass sie sich für politische Maßnahmen einsetzen sollten. Noch gespaltener waren die Befragten darin, ob sie selbst politische Maßnahmen entwickeln sollten. 38 Prozent stimmten zu, 24 Prozent lehnten die Aussage ab und 38 Prozent enthielten sich.

Schlussfolgerungen: Die Rolle von Forschenden im öffentlichen Diskurs hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Einen Grund dafür sehen die Studien-Autorinnen und -Autoren darin, dass die Wissenschaften in den USA im Frühling 2017 besonders bedroht waren. US-Präsident Donald Trump bezweifelt die Erkenntnisse der Klimawissenschaft, im Juni 2017 entschied er sich, aus dem Pariser Klimaabkommen auszutreten. Außerdem sind zwar die Befragten überzeugt davon, dass der Klimawandel existiert – die US-amerikanische Bevölkerung aber weniger. Die Autorinnen und Autoren schreiben, dass nur 55 Prozent glauben, der Klimawandel sei menschengemacht. 13 Prozent sind der Meinung, der Klimawandel würde überhaupt nicht existieren. Auch daraus könnte das Bedürfnis vieler Klima-Forschender entstehen, sich politisch zu engagieren.

Einschränkungen: In der Umfrage wird das Engagement für eine wirksamere Klimapolitik sehr weit gefasst. Die Autorinnen und Autoren fragten stets nach „Strategien zur Anpassung/Abschwächung des Klimawandels“. Einige Befragte könnten eine deutlich diversere Meinung zu bestimmten Strategien haben, als in der Umfrage erfasst wurde. Auch der Zeitpunkt der Umfrage könnte bei den Ergebnissen eine Rolle gespielt haben. Im April 2017 fand erstmals ein „March for Science“ in den USA statt, um auf die Einschränkung der Wissenschaft durch die Politik aufmerksam zu machen.

Getson, J. M.; Sjöstrand, A. E.; Church, S. P. (2020): Do scientists have a responsibility to provide climate change expertise to mitigation and adaptation strategies? Perspectives from climate professionals. Public Understanding of Science. https://doi.org/10.1177/0963662520966690.

Ehrfurcht vor Wissenschaft als soziale Konstruktion

Wer eine Aufnahme des Hubble-Teleskops sieht oder etwas über die Evolutionstheorie liest, fühlt ganz automatisch Ehrfurcht. Das ist zumindest die These vieler Forschender, die sich mit Ehrfurcht in der Wissenschaftskommunikation beschäftigen. Daniel Silva Luna und Jesse Bering argumentieren in einem Literaturüberblick, weshalb Ehrfurcht in der Wissenschaftskommunikation nicht als feststehender Begriff, sondern als soziale Konstruktion angesehen werden sollte.

Methodik: Die Autoren sammeln zunächst Veröffentlichungen, die sich mit Ehrfurcht und anderen Gefühlen beschäftigen und wie Ehrfurcht in der Wissenschaftskommunikation klassischerweise gesehen wird. Dann fassen sie zusammen, wie sich die wissenschaftliche Sicht auf Gefühle, insbesondere Ehrfurcht, verändert hat und wie sich das auf die Wissenschaftskommunikation in Forschung und Praxis auswirken könnte.

Ergebnisse: Ehrfurcht ist kein distinktes Gefühl, das sich exakt von anderen Gefühlen abgrenzen und sich mittels Gesichtsausdrücken, Ausrufen und anderen Kategorien eindeutig codieren lässt. Vielmehr sind Empfindungen sozial konstruiert und teilweise kulturell erlernt. Das ist die These, für die Silva Luna und Bering argumentieren. In der Wissenschaftskommunikation würde aber meist noch der klassische Ansatz gelten, dass sich Gefühle eindeutig zuordnen und unterscheiden lassen. Ehrfurcht würde als ein Gefühl gesehen, das zum Beispiel durch Weltraumbilder, die Evolutionstheorie oder Geschichten über Albert Einstein zuverlässig ausgelöst werden könnte. Das sei aber nicht mehr der Stand der psychologischen und soziologischen Forschung zum Thema Gefühle. Sie begründen das mit vielen Veröffentlichungen der vergangenen Jahre in diesem Bereich.

Schlussfolgerungen: Forschende sowie Praktikerinnen und Praktiker in der Wissenschaftskommunikation sollten diese konstruktivistische Sicht auf Ehrfurcht in ihrer Forschung übernehmen, fordern die Autoren. Das bedeutet auch, dass sie sich mehr damit beschäftigen sollten, was in welchen Kulturen Ehrfurcht auslöst. Sie schreiben, dass beispielsweise auch das ehrfürchtige Gefühl, auf einer Bergspitze zu stehen und das Panorama zu betrachten, kulturell erlernt sei. Noch im 17. Jahrhundert seien Reisende überhaupt nicht beeindruckt von Bergspitzen gewesen – diese Ehrfurcht wurde sozial konstruiert durch die Kunstschaffenden im 18. Jahrhundert, die zum Beispiel den Blick von Berggipfeln malten. Zudem lösen bei jedem Menschen unterschiedliche Erfahrungen Ehrfurcht aus – je nach persönlichen Vorlieben und Wertschätzungen. Das sollte auch in der Wissenschaftskommunikation beachtet werden, zum Beispiel auch, um bisher eher wenig erreichten Gruppen Wissenschaft näherzubringen.

Einschränkungen: Silva Luna und Bering liefern in ihrer Literaturübersicht zwar eine Begründung dafür, weshalb Ehrfurcht (und andere Gefühle) in der Forschung zur Wissenschaftskommunikation künftig anders betrachtet werden sollten. Da dies aber nur ein erster Anstoß in diese Richtung sein soll, lässt sich noch nicht abschätzen, wie sich ein konstruktivistischer Ansatz zur Ehrfurcht in der Forschung auswirken könnte.

Silva Luna, D.; Bering, J. M. (2020): The construction of awe in science communication. Public Understanding of Science. https://doi.org/10.1177/0963662520963256

Mehr Aktuelles aus der Forschung

Welche Rolle übernimmt der Wissenschaftsjournalismus in öffentlichen Debatten – zum Beispiel zur Corona-Pandemie? Daniel Vogler und Mike Schäfer von der Universität Zürich haben den Stellenwert und die Qualität der Wissenschaftsberichterstattung in der Schweiz untersucht.

Was, wenn Forschung mal überhaupt nicht klappt? Daraus kann man trotzdem lernen, finden die Macherinnen und Macher des Journal of Trial and Error. Sie laden Forschende dazu ein, das Gelernte in ihrer Zeitschrift zugänglich zu machen.