Ändern sich in der Klimakrise Rollenbilder von Journalist*innen und Wissenschaftler*innen? Wie entwickelt sich das Forschungsfeld zur Klimawandel-Kommunikation? Und zu welchen Themen kommunizieren Regierungen in der Pandemie auf Twitter? Das sind Themen im Forschungsrückblick für den Dezember.

Kurz vorgestellt: Neues aus der Forschung im Dezember 2022

In unserem monatlichen Forschungsrückblick besprechen wir aktuelle Studien zum Thema Wissenschaftskommunikation. Diese Themen erwarten Sie in der aktuellen Ausgabe:

- Welche Unterschiede gab es in der Twitter-Kommunikation unterschiedlicher Regierungen in der Frühphase der Coronapandemie? Das haben Franzisca Weder und Cedric Courtois von der University of Queensland untersucht.

- Wie hat sich die Forschung zur Klimawandel-Kommunikation entwickelt? Ein Team von der University of Nevada hat Strukturen des Wissensfeldes visualisiert.

- Ändern sich angesichts der Klimakrise die gesellschaftlichen Erwartungen an Klimawissenschaftler*innen, Klimajournalist*innen und Bürger*innen? Peter Busch Nicolaisen von der Aarhus University hat bei Fokusgruppen-Gesprächen in Dänemark nachgehakt.

- In der Rubrik „Mehr Aktuelles aus der Forschung“ geht es unter anderem um das Framing sowie die öffentliche Wahrnehmung von Mikroplastik.

Sollten Sie etwas vermissen, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail oder hinterlassen Sie einen Kommentar.

Twitter-Kommunikation von Regierungen in der Pandemie

Der Ausbruch der Coronapandemie stellte Staaten auf der ganzen Welt vor die Herausforderung, schnell zu handeln und zu kommunizieren. Franzisca Weder und Cedric Courtois von der University of Queensland im australischen Brisbane haben anhand von Tweets die Kommunikation von Regierungen verglichen. Sie gingen davon aus, dass Regierungen von Ländern mit einem schlechter zugänglichen und weniger gut ausgestatteten Gesundheitssystem eher dazu neigen würden, individuelle und gemeinschaftliche Verantwortung hervorzuheben – um dadurch eigene Schwachstellen im Gesundheitssystem zu kompensieren. Umgekehrt erwarteten sie, dass Länder mit einer gut ausgebauten Gesundheitsversorgung die Verfügbarkeit medizinischer Ressourcen hervorheben würden.

Methode: Um ihre Hypothese zu testen, führten die Forscher*innen eine computergestützte Inhaltsanalyse der offiziellen Twitter-Kommunikation von Regierungsmitgliedern und Gesundheitsministerien in 139 Ländern durch. Zu Beginn der Pandemie legten sie ein Korpus von 65.000 Tweets an, die von offiziellen Twitter-Accounts im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. April 2020 gepostet wurden. Mithilfe von Google wurden die Tweets ins Englische übersetzt. Ebenfalls automatisiert wurde ein Vokabular der Tweets identifiziert, bei dem sowohl sehr häufig als auch sehr selten vorkommende Worte aussortiert wurden. Zudem wurden die Tweets mit einem Machine-Learning-Tool auf Worte untersucht, die häufig gleichzeitig vorkommen. So wurden Themenblöcke modelliert (Topic Modeling).

Die Forscher*innen untersuchten den Zusammenhang zwischen Themen, dem Zeitverlauf und Variablen wie dem Universal health coverage index der WHO, der die durchschnittliche grundlegende Gesundheitsversorgung angibt. Einbezogen wurden auch das Bruttoinlandsprodukt, der Demokratieindex der Economist Intelligence Unit und das Fortschreiten der Pandemie nach Daten von humdata.org (bestätigte Fälle, Todesfälle und Genesungen).

Ergebnisse: Die Analyse zeigt, dass mit Ausbreitung der Pandemie politische Themen der Gesundheitskommunikation Platz machen. Mithilfe der computergestützten Inhaltsanalyse identifizieren die Forscher*innen zehn zentrale Themen.

- Staatliche Präventionsmaßnahmen: In den ersten Monaten der Pandemie gewann das Thema an Bedeutung und stieg mit einer wachsenden Zahl von Krankheits- und Todesfällen weiter an. Länder mit schlechterer allgemeiner Gesundheitsversorgung und höherem Demokratieindex zeigten im Laufe der Zeit einen steileren Anstieg. Osteuropäische Länder zeigten einen steileren, westeuropäische einen weniger steilen Anstieg.

- Erreichbarkeit des Gesundheitsamtes: Der Grad der allgemeinen Gesundheitsversorgung scheint keinen Einfluss auf die Bemühungen der Gesundheitsministerien zu haben, für die Öffentlichkeit erreichbar zu sein. Insgesamt zeigten Länder im Nahen Osten, in Nordafrika und in der Subsahara-Region eine stärkere Zunahme von Tweets zu diesem Thema.

- Wirtschaftliche Unterstützung: Die Kommunikation über Wirtschaft und staatliche Maßnahmen zu ihrer Unterstützung ging in Ländern mit stärkerer allgemeiner Gesundheitsversorgung, höheren BIP und Demokratieindex im Laufe der Zeit zurück. Eine Ausnahme bildet Nordamerika, wo sie immer weiter zunahm.

- Nationale Pressebriefings und Medienempfehlungen: Vor allem in den zuerst betroffenen australasiatischen Ländern nahm die Präsenz des Themas sukzessive ab – genauso wie in Nordamerika. Es besteht kein offensichtlicher Zusammenhang mit der allgemeinen Gesundheitsversorgung.

- Verfügbarkeit medizinischer Ressourcen: Insgesamt nimmt die Bedeutung des Themas in Tweets aus Ländern mit einer höheren allgemeinen Gesundheitsversorgung sowie einem höheren BIP und einem höheren Demokratieindex stärker ab. Insbesondere in australasiatischen, osteuropäischen und Ländern südlich der Sahara nimmt sie eher zu.

- Bestätigte Fälle und Zahl der Todesopfer: Die Daten zeigen einen starken Anstieg für die Länder südlich der Sahara. Generell ist ein bemerkenswert starker Anstieg für Länder mit niedrigerem BIP und niedrigeren Demokratieindizes zu beobachten. Es besteht kein Zusammenhang mit der allgemeinen Gesundheitsversorgung.

- Unterstützung und Solidarität: Die Betonung von Themen wie Liebe und gegenseitiger Solidarität nahm im Laufe der Zeit in Ländern mit geringerer allgemeiner Gesundheitsversorgung zu und war allgemein in Ländern mit niedrigerem BIP und einem höheren Demokratieindex ausgeprägter. Sie nahm im Laufe der Zeit in nordamerikanischen Ländern zu (wo sie insgesamt stärker präsent war) und nahm in der Subsahara-Region ab.

- Individuelle Präventionsmaßnahmen: In Ländern mit geringerer allgemeiner Gesundheitsversorgung und höheren Demokratieindizes nimmt die Bedeutung des Themas im Laufe der Zeit zu. In Westeuropa und Australasien ist die Steigerungsrate etwas ausgeprägter.

- Internationale Beziehungen und 10) (Inter)nationales Feiern (Gratulieren von Menschen z.B. zum Frauentag): Beide Themen sind nach Einschätzung der Forscher*innen die Fortsetzung einer Kommunikation, die es schon vor der Pandemie gab.

Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse stützen im Allgemeinen die Annahmen der Forscher*innen. Länder mit einer starken Gesundheitsversorgung hoben die Verfügbarkeit von medizinischen Ressourcen und ihre Verantwortung für die Gesundheit der Bevölkerung hervor. Im Gegensatz zu Ländern mit schlechterer öffentlicher Gesundheitsversorgung kommunizierten sie relativ schnell staatliche Maßnahmen. Länder mit schwächerer Gesundheitsversorgung reagierten langsamer mit staatlichen Maßnahmen, verstärkten diese jedoch im Laufe der Zeit allmählich – bis sie Länder mit stärkeren Kapazitäten sogar übertrafen.

Eine mögliche Erklärung ist laut der Forscher*innen, dass ein derartiges Eingreifen im Interesse der öffentlichen Gesundheit und entsprechende Kommunikationsmaßnahmen bisher keine übliche Praxis der Regierungen dieser Länder war. Länder mit schwächerer Gesundheitsversorgung konzentrierten sich stärker darauf, individuelle Präventionsmaßnahmen (zu Hause bleiben, Masken tragen) einzuhalten. Auch betonten sie stärker die Bedeutung von gegenseitiger Unterstützung und Solidarität. Das unterstreicht die Annahme der Forscher*innen, dass Mängel im Gesundheitssystem kompensiert werden, indem die Verantwortung auf Gesellschaft und Einzelpersonen verlagert wird. Andererseits argumentieren die Autor*innen, dass sich in Anbetracht einer solchen Pandemie jede Kommunikationsstrategie auch auf die Verantwortung des Einzelnen ausgerichtet sein müsse – zumal sich gezeigt habe, dass zum Beispiel Schutzmasken effektive Maßnahmen darstellten.

Für endgültige Schlussfolgerungen sei es noch zu früh, schreiben die Autor*innen. Mögliche Lehren aus den Ergebnissen seien jedoch, dass die Hervorhebung der eigenen strukturellen Kapazitäten im Gesundheitsbereich riskant sein könnte. Denn dadurch könne womöglich Panik verhindert, aber auch starkes Vertrauen in Gesundheitsinfrastruktur geschaffen werden, wodurch möglicherweise riskantes Verhalten gefördert werde.

Einschränkungen: Die Forscher*innen untersuchten nur die Twitter-Kommunikation der Regierungen. Womöglich sind aber in unterschiedlichen Ländern andere Kanäle wichtig oder werden für unterschiedliche Arten der Kommunikation genutzt. Durch die automatische Übersetzung der Inhalte könnten zudem Nuancen in der Bedeutung verloren gehen.

Weder, F., Courtois, C. (2022) Differences in universal health coverage and governments’ COVID-19 communication: A global comparative analysis. Frontiers in Communication. 7:1080948. doi: 10.3389/fcomm.2022.1080948

Klimawandel-Kommunikation im Fokus

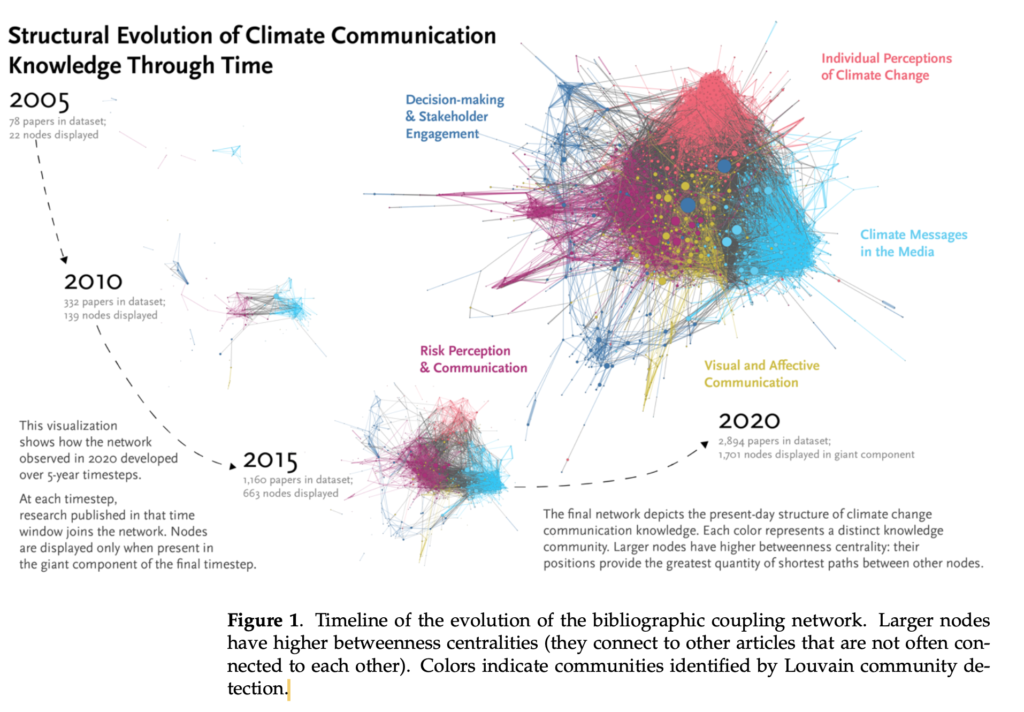

Erschwert wird Klimawandel-Kommunikation unter anderem dadurch, dass wissenschaftliche Erkenntnisse oft komplex sind. Auch zwanzig Jahre, nachdem sich das Forschungsfeld zur Kommunikation von Klimathemen entwickelt habe, sei unklar, wie das erarbeitete Wissen effektiv genutzt werden kann, schreiben Chelsea R. Canon, Douglas P. Boyle und Stephanie A. McAfee von der University of Nevada in Reno. Um einen Überblick über die bisherige Entwicklung und den aktuellen Stand der Klima-Kommunikationsforschung zu ermöglichen, haben sie das Forschungsfeld untersucht und visualisieren dessen Strukturen.

Methode: Die Forscher*innen arbeiteten mit Methoden der bibliometrischen Netzwerkanalyse (Bibliometric Knowledge Mapping) und Themenmodellierung (Topic Modeling). Um einen Datensatz zu erstellen, suchten sie Ende Juli 2020 in der Datenbank Web of Science nach Veröffentlichungen zur Klimawandel-Kommunikation. Nachdem irrelevante Treffer aussortiert wurden, blieb ein Korpus von 2.995 Veröffentlichungen bestehen, darunter 86 Prozent Zeitschriftenartikel. Die restlichen 14 Prozent enthielten unter anderem Konferenzberichte, Buchkapitel und Editorials.

Bei der bibliometrischen Netzwerkanalyse wurden Metadaten der Veröffentlichungen in einem Netzwerk von zitationsbasierten Links dargestellt. Die Veröffentlichungen wurden als Knotenpunkte im Netzwerk visualisiert. Wenn zwei Artikel eine gemeinsame dritte Veröffentlichung zitieren, wurden die beiden Knoten mit einer Linie verknüpft. Auf diese Weise werden Verbindungen zwischen Artikeln darstellt, die ähnliches Wissen nutzen. Indem die Forscher*innen solche Netzwerke zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Entwicklung des Forschungsfeldes visualisieren, lässt sich nachvollziehen, wann Bezug auf welches Wissen genommen wurde. Automatisiert identifizierten sie Gruppen von Artikeln, die viele gemeinsame Schlüsselwörter verwenden. Diese Gruppen bezeichnen die Forscher*innen als Wissens-Communities.

Mit demselben Datensatz führten sie eine Themenmodellierung durch – eine Machine-Learning-Methode aus dem Bereich des Natural Language Processing. Basierend auf der Häufigkeit, mit der Wörter in den Abstracts der Veröffentlichungen und relativ zu anderen Wörtern vorkommen, wurden Wortlisten modelliert, aus denen die Forscher*innen zentrale Themen abgeleitet haben.

Ergebnisse: 2005 waren die meisten Artikel noch der Wissens-Community „Klimabotschaften & Medien“ zuzuordnen. 2010 tauchen auch „Entscheidungsfindung & Stakeholder-Engagement“ sowie „Risikowahrnehmung & Kommunikation“ auf. Zwischen 2010 und 2015 wächst die Community „Individuelle Wahrnehmung des Klimawandels“. In diesem Zeitraum hat sich die Forschungsmenge nahezu vervierfacht. Zwischen 2015 und 2020 wird „Visuelle & affektive Kommunikation“ bedeutsam. Die Visualisierung zeigt: In diesen letzten Jahren hat sich die Struktur des Wissensbereichs kaum geändert, sondern vor allem verdichtet.

Die am häufigsten zitierten Artikel stammen aus den am frühesten aufgetauchten Communities. Insgesamt wird die Forschung des Bereichs 54.619 Mal zitiert, und nur 36 Top-Artikel erhalten 25 Prozent der gesamten Zitierungen. Die vielen Verbindungen durch gemeinsame Zitierungen deuten laut der Autor*innen darauf hin, dass die Wissens-Communities häufig Wissen von anderen Gemeinschaften nutzen.

Es zeigt sich, dass Artikel zur Klimawandel-Kommunikation in vielen unterschiedlichen Medien veröffentlicht werden. Die Zeitschrift mit dem größten Anteil an Veröffentlichungen aus dem Korpus ist mit – auch nur 5,6 Prozent – Environmental Communication — A Journal of Nature and Culture.

Beim Topic Modeling identifizierten die Forscher*innen neun Themen, von denen sich einige deutlich bestimmten Wissens-Communities zuordnen lassen (z. B. Thema 5: „Klima in den Nachrichten“ und „Klimabotschaften & Medien“). In den Abstracts findet sich jeweils eine ganze Sammlung von Themen. Zwar gibt es dominante Themen, die jedoch nur weniger als ein Viertel des Inhalts eines Abstracts ausmachen. Bei einigen Wissens-Communities dominieren bestimmte Themen. Insgesamt scheinen die Themen aber über verschiedene Communities verteilt zu sein.

Schlussfolgerungen: Laut der Forscher*innen wird in der Forschung zur Klimawandel-Kommunikation darüber diskutiert, ob ein Systemansatz der Schlüssel zu einer wirkungsvolleren und evidenzbasierteren Kommunikation sei. Das bedeute unter anderem, dass auch Techniken, Aspekte und Kontexte aus anderen Forschungsbereichen der Klimawandel-Kommunikation einbezogen werden sollten. Diese Forderung impliziere jedoch unter anderem, dass es in dem Forschungsbereich klar getrennte Wissens-Communities geben würde und dass in Veröffentlichungen bestimmte Themen klar dominieren würden, schreiben die Forscher*innen.

Dem aber widersprechen die Ergebnisse der vorliegenden Studie. Die Netzwerk- und Themenmodellierungen deuten vielmehr darauf hin, dass in dem Forschungsfeld Themen sowie Wissensressourcen stark miteinander verflochten sind. Die Forscher*innen bezeichnen die Strukturen als dicht und chaotisch. Dieses Bild lasse vermuten, dass Klimawandel-Kommunikations-Forscher*innen bereits unterschiedliche Traditionen, Ansätze und Themen in ihre Arbeit integrieren und damit bereits einen Systemansatz verfolgen.

Sollte dies so sein, stellt sich die Frage, ob diese Herangehensweise tatsächlich so effektiv und produktiv sei, wie Befürworter*innen behaupten. Die Autor*innen der Studie überlegen, ob die Annäherung zwischen den Disziplinen, zwischen Forschung und Praxis sowie der Übergang vom Defizit- zum Dialogmodell tatsächlich mehr dazu beitragen, Verwirrung zu stiften, schreiben die Autor*innen.

Seit 2015 zeige sich, dass sich die Wissensstruktur im Forschungsbereich kaum noch verändere, sondern stattdessen zunehmend verknöchere. Die Autor*innen erkennen darin ein Risiko, dass neue Forschungen sich immer wieder auf die gleichen Bereiche fokussieren könnten. Durch die mangelnde Distanz zwischen Wissensbereichen seien kaum Lücken zu erkennen – und damit keine Optionen dafür, in welche Richtung sich die Forschung in Zukunft orientieren könne.

Einschränkungen: Eine Einschränkung der Studie ist, dass nur Abstracts und nicht der Volltext der Veröffentlichungen untersucht wurde. Außerdem, so schreiben die Autor*innen, müssen die Grenzen des Web of Science in Betracht gezogen werden. Es spiegele nicht alle Disziplinen gleichermaßen wider und leiste keine gute Arbeit bei der Erschließung von Büchern und Buchkapiteln, insbesondere in den Geisteswissenschaften.

Canon, C.R., Boyle, D. P. and McAfee, S. A. (2022). Visualizing the structure and development of climate change communication research. JCOM 21 (07), A03. https://doi.org/10.22323/2.21070203.

Aktivismus oder Neutralität? Rollenbilder in der Klimakrise

Der Klimawandel stellt auch Wissenschaft und Journalismus vor große Herausforderungen. Ausgehend vom Konzept der „postnormalen“ Wissenschaft1 gehen Brüggemann et al. (2020)2 davon aus, dass sich die aktuell äußerst ungewisse, umstrittene, riskante und drängende Lage darauf auswirken könnte, was in der Öffentlichkeit von Wissenschaftler*innen, Journalist*innen und auch von Bürger*innen erwartet wird. Demnach würden die ersten beiden Gruppen stärker in die Rolle von Advokat*innen schlüpfen. Ob sich gesellschaftliche Erwartungen tatsächlich ändern, hat Peter Busch Nicolaisen von der Aarhus University in Dänemark anhand von Fokusgruppen untersucht.

Methode: Der Autor stützte sich auf 15 Fokusgruppen-Gespräche mit drei unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen: 26 dänische Klimawissenschaftler*innen, 24 Klimajournalist*innen und 26 Bürger*innen. An den etwa anderthalbstündigen Gruppengesprächen, die zwischen September und November 2021 durchgeführt wurden, nahmen jeweils vier bis sieben Personen teil. Es wurden zwölf homogene Gruppen mit jeweils einem Akteurstyp und drei gemischte Gruppen gebildet. Grundsätzlich wurde auf eine möglichst diverse Zusammensetzung der Teilnehmer*innen geachtet. Die Wissenschaftler*innen beispielsweise befanden sich in verschiedenen Karrierephasen und arbeiteten in unterschiedlichen Disziplinen.

Die Teilnehmer*innen bekamen zwei Übungen. In einer ging es um einen Klimawissenschaftler, der eine Studie durchgeführt hatte und öffentlich darüber sprach. Die Teilnehmer*innen sollten die Angemessenheit von vier Aussagen diskutieren: eine beschreibende, eine allgemeine politische Empfehlung, eine spezifische politische Empfehlung und eine emotionale. In der zweiten Übung wurden die Teilnehmer*innen aufgefordert, normative Aussagen von Klimajournalist*innen vorzulesen und anzugeben, ob sie diesen zustimmen würden. Danach diskutierten die Teilnehmer*innen gemeinsam. Die Transkripte der Gespräche wurden mit einer Software kodiert. Durch den Vergleich der Codes über die Fokusgruppen hinweg wurden sich wiederholende Ideen herausgearbeitet.

Ergebnisse:

- Die Rolle von Klimawissenschaftler*innen: Unter den Teilnehmer*innen herrschte ein hohes Maß an Konsens darüber, dass Klimawissenschaftler*innen ihre Forschung der Öffentlichkeit vermitteln sollten – unter anderem aufgrund der großen Bedrohung und weil ihre Forschung durch öffentliche Gelder finanziert wird. In allen drei Altersgruppen wurde anerkannt, dass Klimawissenschaftler*innen auch im Vergleich zu anderen Wissenschaftler*innen eine besondere Verantwortung haben. Eine Handvoll Klimawissenschaftler*innen betonte jedoch, dass sie sich nicht in einer besonderen kommunikativen Verantwortung sähen.

In allen Akteursgruppen zeichnete sich der Konsens ab, dass Klimawissenschaftler*innen auf politische Vorschriften verzichten sollten. Ein Hauptgrund dafür war die Sorge, dass das ihre Glaubwürdigkeit beschädigen könnte. Vor allem einige Klimajournalist*innen fanden jedoch, dass Wissenschaftler*innen auch politische Forderungen aufstellen dürften.

In allen drei Akteursgruppen gab es große Unterstützung dafür, dass Klimawissenschaftler*innen im Zusammenhang mit ihrer Forschung Gefühle zeigen. Einige Teilnehmer*innen fürchteten jedoch, dass Wissenschaftler*innen dadurch ihre Autorität aufs Spiel setzen könnten. - Die Rolle von Klimajournalist*innen: Eine der am intensivsten diskutierten Fragen war, wie sich Klimajournalist*innen in ihrer Berichterstattung positionieren sollten. Bei allen drei Akteurstypen war die vorherrschende Einschätzung, dass sie eher beschreibend als präskriptiv arbeiten sollten. Besonders ausgeprägt war der Widerstand gegen Advocacy-Journalismus unter den Klimajournalist*innen selbst. Einige wenige Teilnehmer*innen unterstützen eine aktivistische Haltung.

Was den Umgang mit wissenschaftlichem Wissen betrifft, war die häufigste Meinung innerhalb der drei Gruppen, dass Journalist*innen nicht selbst als Expert*innen fungieren sollten.

Die Mehrheit argumentierte, dass Menschen, die den menschengemachten Klimawandel in Frage stellen, nur geringe oder gar keine mediale Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. - Die Rolle der Bürger*innen: Ein Teil der Teilnehmer*innen sprach sich dafür aus, Bürger*innen von jeglicher Informationspflicht hinsichtlich des Klimawandels loszusprechen. Ein anderes, etwas gleich große Lager befand, dass es Bürgerpflicht sei, sich über die Klimasituation auf dem Laufenden zu halten. Klimaskeptischen Bürger*innen spielten die Pflicht zur Information eher herunter, da das Klima nicht vom Menschen beeinflussbar sei.

In allen drei Akteursgruppen sprach die Mehrheit den Bürger*innen das Potenzial zu, inhaltlich relevante Beiträge zur Diskussion über Klimawissenschaft beizutragen und kritische Fragen zu stellen. Besonders die Wissenschaftsjournalist*innen neigten dazu, Bürger*innen als „Expert*innen des wirklichen Lebens“ zu sehen. Dennoch betrachteten einige Teilnehmer*innen die Bürger*innen als bloße „Empfänger*innen“ oder „Konsument*innen“ klimawissenschaftlicher Informationen.

Schlussfolgerungen: Nach der postnormalen Vorstellung von klimawissenschaftlicher Kommunikation wird von Klimawissenschaftler*innen erwartet, sich aktiv an Diskussionen über klimabezogene Themen zu beteiligen. Diese Rollenvorstellung stimmt mit den in den Fokusgruppen geäußerten Meinungen überein. Allerdings zeigten sich auch Unterschiede zu den Erwartungen von Brüggemann und seinen Kolleg*innen. Dass sich Wissenschaftler*innen angesichts der dramatischen Lage politische Forderungen aufstellen, stieß in allen drei Akteursgruppen auf Ablehnung. Auf ein emotionales Framing von Forschungsergebnissen zurückzugreifen, hielten viele Teilnehmer*innen hingegen für akzeptabel.

Wie bei Wissenschaftler*innen nehmen Brüggemann et al. auch für Klimajournalist*innen an, dass diese in der Klimafrage eine stärkere aktivistische Rolle übernehmen werden. Auch hier zeigte sich jedoch in allen drei Akteursgruppen Widerstand dagegen, dass Journalist*innen politisch Position beziehen. Anders als in der postnormalen Vorstellung angenommen, waren die Fokusgruppen-Teilnehmer*innen auch eher dagegen, dass Klimajournalist*innen selbstständig wissenschaftliche Fakten interpretieren.

Auch den Bürger*innen wird in einer postnormalen Wissenschaftskommunikation eine aktivere Rolle zugesprochen. Die Vorstellung deckt sich mit den Ideen vieler Teilnehmer*innen der Fokusgruppen. Jedoch erwies sich die Rolle von Bürger*innen weitaus umstrittener als die der anderen beiden Gruppen. Je weniger besorgt Bürger*innen angesichts des Klimawandels waren, umso mehr schlossen sie sich traditionellen Rollendefinitionen an.

Die Fokusgruppen-Gespräche deuten auf leichte Veränderungen in den Erwartungen an Klimawissenschaftler*innen, Klimajournalist*innen und Bürger*innen hin. Insgesamt zeigte sich laut des Studienautors aber eher ein Bild des „Business as usual“ denn eines Ausnahmezustands. Eines der auffälligsten Ergebnisse sei, wie stark Klimawissenschaftler*innen und Klimajournalist*innen selbst an ihren klassischen Rollenvorstellungen hängen.

Aktuelle Studien im nordamerikanischen Raum34 weisen laut des Autors darauf hin, dass Klimawissenschaftler*innen zunehmend aktivistische Kommunikation in ihr Selbstverständnis integrieren. Die Diskrepanz zur vorliegenden Studie könnte ein Hinweis darauf sein, dass die stark polarisierte Debatte in den USA einen stärkeren Einfluss auf das Selbstbild hat als in Dänemark.

Einschränkungen: Durch die Fokussierung auf nur drei gesellschaftliche Gruppen werden andere Perspektiven – zum Beispiel die von Politiker*innen oder Vertreter*innen der Wirtschaft – ausgeklammert. Zudem gibt die Studie nur Einblicke in den dänischen Diskurs. Um ein umfassenderes Bild von der Veränderung von Rollenvorstellungen zu erlangen, würde sich eine Wiederholung der Studie in anderen Ländern anbieten.

Busch Nicolaisen, Peter (2022). A State of Emergency or Business as Usual in Climate Science Communication? A Three-Dimensional Perspective on the Role Perceptions of Climate Scientists, Climate Journalists, and Citizens. Science Communication, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/10755470221136220

Mehr Aktuelles aus der Forschung

📚 Von Forschenden wird immer stärker gefordert, sich mit der Öffentlichkeit auseinanderzusetzen und Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Austin Hubner von der Universität Louisville und Robert Bond von der Ohio-State-Universität haben sich gefragt, welche Rolle früheres Engagement für die Absicht von Wissenschaftler*innen spielt, in Zukunft Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Dafür haben sie Forschende befragt, die beim Reddit-Format „I am a Scientist … Ask Me Anything“ (AMA) teilgenommen haben. Die Untersuchung zeigt: Ganz allgemein beeinflusst früheres Engagement die Motivation, sich auch künftig mit Wissenschaftskommunikation zu beschäftigen. Und der Effekt lässt sich anhand einzelner Ereignisse isolieren: Auch die spezifische Teilnahme am Reddit-AMA-Format hatte einen Einfluss auf die Absicht der Forschenden, in Zukunft mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren.

📚 Als 2021 der erste Teil des Weltklimaratberichts erschien, sprach UN-Generalsekretär António Guterres von einer „Alarmstufe Rot für die Menschheit“. Solche angstauslösenden Formulierungen sind schon lange ein Teil der Klimakommunikation, aber es ist umstritten, ob sie helfen. Marjolaine Martel-Morin und Erick Lachapelle von der Universität Montréal haben untersucht, ob eher positive oder negative Botschaften Menschen dazu motivieren, sich für Klimaschutz einzusetzen. Die an Klimaschutz interessierten Versuchspersonen lasen eine positiv oder negativ formulierte Nachricht über Klimaschutz, und sollten entscheiden, ob sie eine Mail an ein Parlamentsmitglied schicken wollten. Anschließend sollten sie diese Mail auch tatsächlich absenden. Das Ergebnis: Wer eine negative Nachricht gelesen hatte, schickte die Mail signifikant seltener ab. In diesem Fall wirkten positive Botschaften also motivierender. Die Autor*innen merken allerdings an, dass das auch mit einer Krisenmüdigkeit zu tun haben könnte, die die Coronapandemie möglicherweise ausgelöst hat.

📚 Mikroplastik ist ein komplexes Umweltthema, das immer wieder in den Sozialwissenschaften aufgegriffen wird. Anne Gammelgaard Ballantyne und Jean-Paul de Cros Péronard von der Universität Aarhus haben in einer Literaturübersicht untersucht, wie die Medien- und Kommunikationswissenschaft einen sinnvollen Beitrag zum Diskurs leisten kann. Ihrer Analyse zufolge sind viele bisherige Untersuchungen explorativ und beschäftigen sich mit dem Framing sowie der öffentlichen Wahrnehmung von Mikroplastik. Einige Studien bilden zudem ein tendenziell naives Verständnis von Kommunikation ab. Drittens empfehlen die Autor*innen, stärker interdisziplinäre Forschung zu Mikroplastik in den Medien zu betreiben. Sie fordern, die Forschung systematischer anzugehen als bisher, um der Komplexität des Themas gerecht zu werden.

- Funtowicz, S., & Ravetz, J. (1990). Post-normal science: A new science for new times. Scientific European, October, 20–22. ↩︎

- Brüggemann, M., Lörcher, I., & Walter, S. (2020). Post-normal science communica- tion: Exploring the blurring boundaries of science and journalism. Journal of Science Communication, 19(3), Article A02. ↩︎