Werden Wissenschaftsblogs zielgerichtet, effektiv und partizipativ eingesetzt? Charmaine Voigt und Birte Kuhle geben in ihrem Gastbeitrag Einblicke in Forschungergebnisse des Projekts Wi4impact und zeigen auf, was sich noch besser machen ließe.

Anspruch oder Wirklichkeit? Zum Status Quo deutscher Wissenschaftsblogs

Wissenschaftsblogs sind seit über 20 Jahren fester Bestandteil der digitalen Wissenschaftskommunikation. Warum und für wen gebloggt wird, mit welchem Nutzen und was dabei verbessert werden kann, haben Forscher*innen im Projekt Wi4impact untersucht. Sie haben nun einen forschungsbasierten Handlungsleitfaden veröffentlicht. Der Gastbeitrag gibt Einblicke in zentrale Ergebnisse zum Status Quo von Wissenschaftsblogs und einige praktische Tipps für Bloggende.

Im BMFTR-geförderten Forschungsprojekt Wi4impact wurde die Wissenstransferleistung von Wissenschaftsblogs und -podcasts deutscher Hochschulen und außeruniversitärer Forschungseinrichtungen untersucht. Das Forschungsteam des GESIS – Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften hat in einer Webrecherche zunächst fast 1.300 Wissenschaftsblogs und -podcasts identifiziert, die im Winter 2022/23 auf den Webseiten der Einrichtungen auffindbar waren. Dabei wurden Medien berücksichtigt, die von den Einrichtungen oder deren Angehörigen (mit-)entwickelt wurden und einen klaren Forschungsbezug aufwiesen. Die aktiv produzierenden Medien wurden im Sommer 2023 zu ihren Produktionshintergründen befragt (138 von 394 Blogs, 130 von 275 Podcasts nahmen teil). Anschließend wurden Daten zur Reichweite der Blogs und Podcasts sowie zu ihren Social-Media-Aktivitäten erhoben. Abschließend wurde eine qualitative Best-Practice-Analyse durchgeführt, um gut funktionierende Produktionsmuster zu ermitteln. Ziel dieses Methodenmixes war es, ein umfassendes Bild von Produktionsbedingungen, Zielsetzungen und Wirkungspotenzialen in Bezug auf Partizipations- und Vernetzungsstrukturen dieser digitalen Formate zeichnen zu können. Der Fokus dieses Gastbeitrages liegt auf den Ergebnissen zu Wissenschaftsblogs, weil das Medium – im Gegensatz zu Wissenschaftspodcasts 1–derzeit weniger Aufmerksamkeit erfährt.

Die größte Gruppe bilden die Geistes- und Sozialwissenschaft

Der Frage des Warums soll vorangestellt werden, welche Zugehörigkeiten die untersuchten Blogs haben. Über die Hälfte der Bloggenden gehören Universitäten an, gefolgt von außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Hochschulen. Die befragten Produzierenden stammen mehrheitlich aus den Bereichen Forschung und Lehre. Die meisten Blogs sind auf einen wissenschaftlichen Fachbereich spezialisiert. Dabei bilden die Geistes- und Sozialwissenschaften die größte Gruppe. Einen geringeren Anteil haben Blogs der Natur-, Ingenieurs- und Lebenswissenschaften. Etwa ein Drittel der Blogs sind interdisziplinär angelegt.

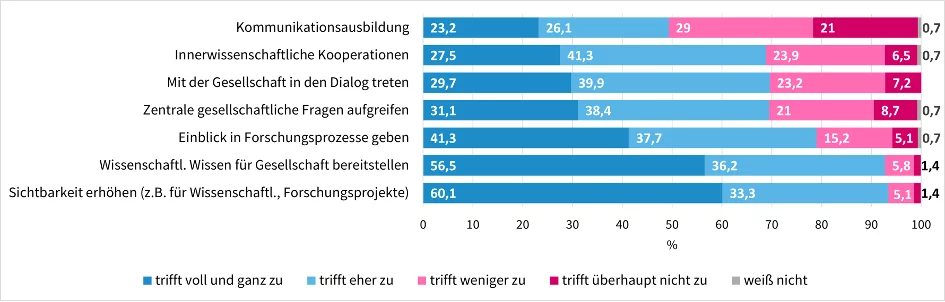

Die befragten Bloggenden verfolgen unterschiedliche Ziele, die von der eigenen Sichtbarkeitserhöhung bis zur Förderung von gesellschaftlichem Dialog und Kommunikationsausbildung reichen (Abbildung 1).

Abbildung 1: Ziele von Wissenschaftsblogs (n=138) (eigene Darstellung)

Die Blogs adressieren gleichermaßen die Wissenschaft (wissenschaftliches Fachpublikum und Studierende) und die Öffentlichkeit (interessierte Lai*innen, vorinformierte Leser*innen und Personen, die von der kommunizierten Forschung betroffen sind). Wenige Blogs richten ihre Inhalte passgenau an einer spezifischen Zielgruppe aus oder adressieren wissenschaftsferne Personen, Kinder und Jugendliche. Nur sehr selten wird keine Zielgruppenunterteilung vorgenommen. Diese recht breite Ausrichtung der Ziele und Zielgruppen zieht die Frage nach sich, ob Wissenschaftsblogs tatsächlich die damit einhergehenden unterschiedlichen Wirkungspotenziale entfalten können.

Die Veröffentlichungsfrequenz ist sehr unterschiedlich, mit einer Tendenz zu einer monatlichen Veröffentlichung von Posts. Die Studienergebnisse weisen darauf hin, dass sich eine höhere Veröffentlichungsfrequenz und vor allem eine hohe Anzahl an Posts positiv auf die Reichweiten auswirken. Eine regelmäßige Veröffentlichung und die Länge, gemessen an der Wortanzahl, haben allerdings keine signifikanten Effekte ergeben.

Sichtbarkeit und Reichweite als Grundlage für dialogischen Austausch

Auch die Reichweiten variieren stark mit einem Durchschnittswert von knapp 200.000 Besucher*innen pro Jahr. Die meisten Blogs liegen im fünfstelligen Bereich, wenige erreichen über eine Million Lesende. Knapp die Hälfte der Bloggenden evaluieren ihre Ziele überwiegend anhand von Nutzungsdaten. Dabei bleibt offen, ob zusätzlich zu diesen digitalen Metriken auch andere Bewertungskriterien der Zielerreichung entlang umfassender Evaluationsmodelle2 einbezogen werden, wie Hendriks und Kienhues3 es empfehlen. Fest steht jedoch, dass Sichtbarkeit und Reichweite die Grundlage für dialogischen Austausch mit den Lesenden bilden. Selbst bei hoher Sichtbarkeit entsteht Partizipation selten ohne entsprechende Anstrengungen der Bloggenden, die Lesenden zum Dialog einzuladen.

Hierzu zeigt sich ein gemischtes Bild. Fast alle Blogs bieten klassische Interaktionswege an, wie E-Mail, Kommentarspalten und Social-Media-Verknüpfungen. Feedback über diese Kanäle bezieht sich meist allgemein auf den Blog und seltener inhaltlich auf einzelne Beiträge. Echte Co-Kreationsprozesse, wie das aktive Mitgestalten von Blogposts oder die Beteiligung an Forschung kommen nur selten vor. In Anbetracht der durchschnittlich vierstelligen Follower*innenzahlen auf Social-Media und geringer Interaktionswerte besteht also Spielraum für eine stärkere Nutzendenbeteiligung.

Alleinstellungsmerkmal wirkt sich positiv auf Interaktionen aus

Die gesellschaftlich breit aufgestellten Netzwerke einzelner Blogs auf Social-Media-Kanälen mit Akteur*innen und Institutionen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und den Medien beweisen, dass das Format durchaus Vernetzungspotenzial für wissenschaftliche Inhalte bereithält. Auch hierbei sind Umfang und Veröffentlichungsfrequenz Einflussfaktoren. Für Blogs, die auf Social-Media über Institutionsaccounts kommunizieren, beispielsweise der Hochschule, wirkt sich ein spezifisches Alleinstellungsmerkmal, sei es inhaltlicher, gestalterischer oder kontextueller Art, positiv auf die Interaktionen aus. Diesbezüglich ist ein motivierendes Ergebnis der Studie, dass Social-Media-Anstrengungen positiv auf die Reichweiten rückwirken.

Ein grundlegender Indikator für den hier dargestellten Status Quo ist die Ressourcenausstattung. Insbesondere die Anzahl der Budgetquellen stehen in einem starken Zusammenhang mit der Reichweite, den Social-Media-Follower*innen und den Netzwerkgrößen. Das Bloggen und eine entsprechende Anschlusskommunikation kosten Zeit. Diese ist mitunter nicht oder nur teilweise bezahlt. Viele Blogs leben also von der Eigeninitiative ihrer Schreibenden, die in der Regel allein oder in kleinen Teams von zwei bis drei Personen arbeiten. Große Redaktionsverbünde von bis zu 15 Personen sind selten.

Partizipationspotenzial von Wissenschaftsblogs ausbaufähig

Echte Partizipationsprozesse verlangen außerdem einen langen Atem, den viele der befragten Blogs haben. Der älteste untersuchte Wissenschaftsblog existiert bereits seit 1999. Ein deutlicher Zuwachs an Blogs quer durch alle wissenschaftlichen Fachbereiche zeigt sich in den Pandemiejahren 2020 und 2021. Von den in dieser Zeit ins Leben gerufenen Blogs wurden viele jedoch kaum länger als ein Jahr betrieben. Eine Erklärung für diese im Sample als inaktiv identifizierten Blogs können Projekt- und Förderlogiken sowie eine hohe personelle Fluktuation in der Wissenschaft sein. Langfristiges Engagement für Blogs mit hohen Partizipationsraten ist insofern auch auf strukturelle Unterstützung angewiesen.

Mit Blick auf die eingangs formulierte Frage lässt sich sagen, dass die untersuchten Wissenschaftsblogs, mit vereinzelten Ausnahmen, bislang nur bedingt zielgerichtet, effektiv und partizipativ eingesetzt werden. Das Format ist geprägt von unterschiedlich ausgerichteten strategischen Zielen mit teils geminderter Effektivität aufgrund von Ressourcenknappheit, was besonders sichtbar wird an den geringfügigen Partizipationsmaßnahmen. Die Studienergebnisse zeigen allerdings, dass sich eine höhere Veröffentlichungsfrequenz und Anzahl an Posts sowie Social-Media-Anstrengungen, beispielsweise durch eigene Accounts für die Blogs, positiv auf Reichweiten auswirken. Verbesserungspotenzial in der Produktion von Wissenschaftsblogs zeigt sich also vor allem in drei Bereichen:

- der spezifischen und kohärenten Ziel- und Zielgruppendefinition

- der frühzeitigen Verankerung vielseitiger Ressourcen

- der damit einhergehenden Sicherstellung langfristiger Sichtbarkeit und intensiverer Partizipation

Hier einige praktische Tipps, wie sich die vielfältigen Herausforderungen adressieren lassen:

- Im Sinne einer Qualitätssteigerung können Bloggende sich bei der Zielausrichtung eines Wissenschaftsblogs an Strategiepapieren ihrer Institution orientieren.

- Es ist auch empfehlenswert, zentral nutzbare Infrastrukturen der Einrichtung zu eruieren (beispielsweise Medienzentren zur Unterstützung der Produktion, geführte Bloglisten zur Sichtbarkeitserhöhung und zum internen Austausch mit anderen Bloggenden).

- Für eine vielseitige Ressourcensicherung lohnt es sich, wissenschaftsuntypische Einnahmequellen wie Spenden und Crowdfunding für den Blog zu prüfen.

- Um die Partizipation zu intensivieren, können die Lesenden direkt in den Posts angesprochen und verschiedene, auch innovative Beteiligungswege eingebunden werden.

Diese und weitere Impulse, wie Wissenschaftsblogs und -podcasts effektiver gestaltet und im Sinne eines gesellschaftlichen Impacts partizipativer werden können, geben die Forscher*innen im Handlungsleitfaden des Wi4impact-Projekts.

- Attig, C. (2024). Mikrofon an, Aufnahme läuft: Der Weg zum eigenen Podcast. https://www.wissenschaftskommunikation.de/mikrofon-an-aufnahme-laeuft-der-weg-zum-eigenen-podcast-81691/ ↩︎

- Volk, S. C. (2024). Assessing the Outputs, Outcomes, and Impacts of Science Communication: A Quantitative Content Analysis of 128 Science Communication Projects. Science Communication, 10755470241253858. https://doi.org/10.1177/10755470241253858 ↩︎

- Hendriks, F. & Kiehues, D. (2021). Evaluation von den Zielen her denken! https://www.wissenschaftskommunikation.de/evaluation-von-den-zielen-her-denken-46995/ ↩︎