Das Wissenschaftsbarometer zeigt: Viele nehmen Polarisierung wahr, doch die Meinungen liegen oft näher beieinander, als gedacht. Warum Nils C. Kumkar das nicht überrascht – und weshalb sich Wissenschaft auf mehr Konflikte mit der Bevölkerung einstellen sollte.

„Die Gesellschaft ist, wenn überhaupt, politisch polarisiert“

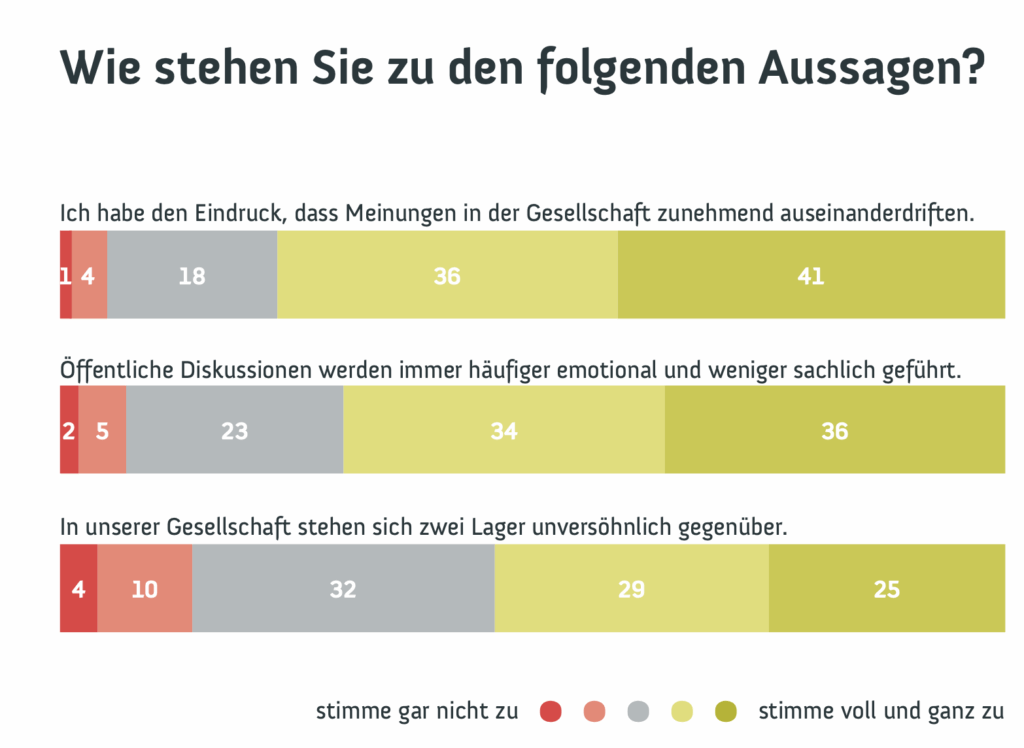

Herr Kumkar, das Wissenschaftsbarometer hat in diesem Jahr den Schwerpunkt auf „Polarisierung“ gelegt. Drei Viertel der Befragten haben den Eindruck, dass die Meinungen in unserer Gesellschaft zunehmend auseinanderdriften. Gleichzeitig vertritt bei den meisten Themen eine Mehrheit eine ähnliche Position. Ich vermute, dieses Ergebnis hat Sie nicht überrascht?

Nein, das Ergebnis überrascht mich nicht. Dass sich ein Großteil der Bevölkerung Sorgen darum macht, dass die Polarisierung der Gesellschaft zunimmt, wird in vielen Umfragen deutlich. Ebenso wenig überraschend ist, dass wir diese auseinandergehenden Meinungen kaum finden. Die Idee, dass es zwei unversöhnliche Lager gibt, lässt sich empirisch nicht nachweisen.

In Ihrem Buch „Polarisierung“ schreiben Sie, dass die Menschen ein verstärktes Auseinanderdriften aufgrund politischer Gründe wahrnehmen. Ist das ein Definitionsproblem?

Die Mehrheit der Bevölkerung würde vermutlich folgende Definition von Polarisierung geben, da sie in den Massenmedien am häufigsten verbreitet wird: „Die Meinungen in der Bevölkerung gehen auseinander.” Das heißt, etwas technischer gewendet, wir haben systematisch zwei Lager, die sich zu allen Themen mit unterschiedlichen Meinungen gegenüberstehen.

In meiner Forschung habe ich jedoch herausgefunden, dass die Menschen, wenn man sie nicht nach Definitionen fragt, sondern frei darüber sprechen lässt, wo sie Polarisierung bemerken, meistens Beispiele wählen, die mit Meinungen zu Themen relativ wenig zu tun haben. Da geht es eher um politische Kommunikation. Da kommen dann so Wendungen wie: „Früher konnten wir doch auch miteinander reden, obwohl wir unterschiedlicher Meinung waren“ oder „man kann gar kein Weihnachtsessen mehr machen, ohne dass es knallt“.

Wie kommt es dazu?

In der öffentlichen politischen Kommunikation wird ja tatsächlich oft unter der Annahme operiert, es gäbe zwei feindliche Lager. Politiker*innen müssen sich unterscheidbar machen, um interessant und wählbar zu sein. Wenn sie sich besonders harsch oder auch populistisch zu einem Thema äußern, werden sie mit Aufmerksamkeit belohnt. Das funktioniert jedoch nur, wenn sich die Politiker*innen darauf berufen können, dass eine relevante Gruppe in der Bevölkerung heimlich genauso denkt, sich aber nicht traut, dies auszusprechen. Würden sie sich nicht als Sprachrohr der Bevölkerung inszenieren, würden sie schnell in Verdacht geraten, sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen.

Zunächst gibt es also die scharfen, zugespitzten Konflikte in der Politik, und irgendwann sortiert sich die Wählerschaft tatsächlich entsprechend ein und unterstützt ihre Kandidat*innen. So verdoppelt sich die Selbsterzählung der Politik, obwohl die Einstellungen der Bevölkerung gar nicht polarisiert sind. Die Gesellschaft ist, wenn überhaupt, politisch polarisiert.

Welche Rolle spielen dabei Massenmedien und insbesondere soziale Medien?

Durch Massenmedien kann sich die Gesellschaft stärker selbst beobachten. Besonders digitale Kommunikation erlaubt es uns, immer mehr Leuten in Echtzeit beim Reden zuzusehen.

Aber auch durch demoskopische Dauerbefragung, zu der auch das Wissenschaftsbarometer gehört, sind die Menschen in einem viel stärkeren Maß als früher mit abweichenden Meinungen konfrontiert.

Hinzu kommt, dass Massenmedien, insbesondere soziale Medien, zugespitzte Äußerungen mit Aufmerksamkeit belohnen. Das heißt, selbst wenn sich eine Meinung gar nicht so sehr von der eigenen unterscheidet, kann eine harsche Formulierung dazu führen, dass man sich lieber distanziert und dann vielleicht, um dagegenzuhalten, eine ebenso harsche Art wählt.

Eine Mehrheit sagt im Wissenschaftsbarometer, sie sei offen für Gespräche mit Menschen, die eine völlig andere Meinung zum Beispiel zu Themen wie Migration oder Klimawandel haben. Die Bereitschaft zum Austausch scheint also vorhanden zu sein. Woran hapert es dann?

Man muss bei der Deutung solcher Ergebnisse von Umfrageforschung aufpassen. Man gibt sich eine Blöße, wenn man sagt: „Mit Andersdenkenden rede ich nicht.“ Wir wissen ja auch aus dem Alltag, dass Menschen ein gutes Gespür dafür haben, welche Themen sie mit wem besprechen können. Das müssen sie nicht bewusst machen, aber das führt dazu, dass wir meistens Gespräche führen, bei denen wir auf einen Nenner kommen. Deshalb haben viele Leute auch das Gefühl, dass die Meinungen in ihrem nahen Umfeld relativ homogen sind. Wenn man die Menschen in demselben Umfeld dann befragen würde, zeigt sich unter Umständen: So homogen sind die Meinungen gar nicht. Die heterogenen Meinungen werden nur nicht angesprochen1. Es ist also kein Widerspruch, dass die Leute einerseits den Eindruck haben, dass die Meinungen in ihrem nahen Umfeld nicht weit auseinandergehen, und andererseits das Gefühl haben, dass die Gesellschaft auseinanderdriftet.

Die Befragten nennen gegenseitiges Vertrauen am häufigsten als Voraussetzung für die Gesprächsbereitschaft, aber auch Einigkeit über grundlegende Fakten, Sympathie und das Teilen ähnlicher Werte. Schließt das nicht schon viele Gespräche aus?

Es ist sogar noch schlimmer: Es schließt gleichzeitig alle und keines aus. Das liegt jedoch eher daran, dass eine Umfrage solche kommunikativen Feinheiten nur schwer erfassen kann. Wir alle meinen, prinzipiell gesprächsbereit zu sein. In Wirklichkeit passen wir das aber situativ hochflexibel an. Mit bestimmten Leuten reden wir über bestimmte Dinge nicht, weil das unangenehm wird. Bei bestimmten Leuten haben wir vorher schon das Gefühl, dass es gar nicht nötig ist, mit ihnen zu reden, weil das zu nichts führt. Das ist in unserer Erfahrung verwurzelt. Je nach Blickrichtung kann ich beschließen, mit wem ich reden will und mit wem nicht. Das ist wahrscheinlich auch eine gesunde Einstellung, nur eben eine, die sich mit solchen Umfragen schwer abbilden lässt.

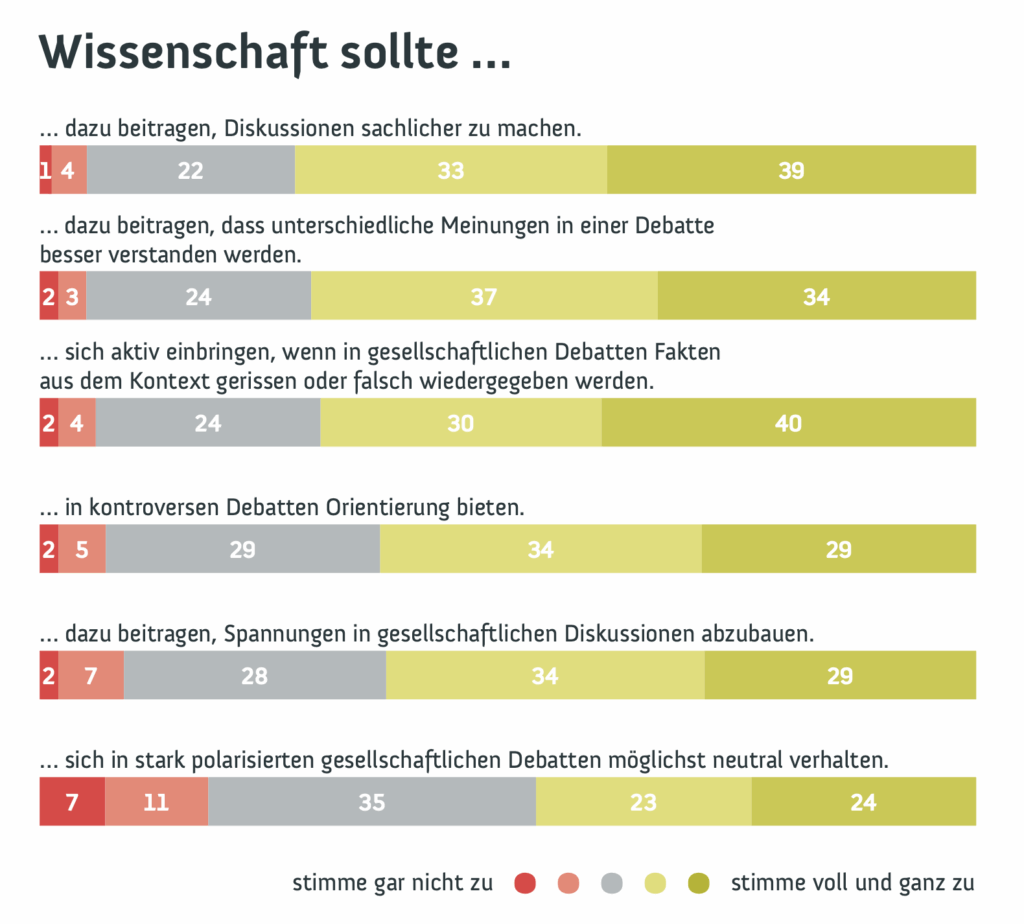

Die Menschen erwarten, dass sich Wissenschaft in polarisierten Debatten einbringen sollte. Die Mehrheit der Befragten findet, Sie solle zum Beispiel dazu beitragen, Diskussionen sachlicher zu gestalten und sich aktiv einbringen, wenn Fakten falsch wiedergegeben werden. Was denken Sie dazu?

Was das konkret bedeutet, lässt sich aus den Ergebnissen nur begrenzt ableiten. Wissenschaft genießt ein hohes Ansehen in der Bevölkerung. Das Problem ist jedoch, dass die meisten Menschen wohl für sich zwischen „guter“ und „schlechter“ Wissenschaft unterscheiden. Die Leute können sich sehr gut auf die Fakten einigen, die sie selbst als wissenschaftlich bekannte Fakten in ihren Gesprächen voraussetzen – bis jemand widerspricht. Kritik richtet sich also häufig nicht an Wissenschaft selbst, sondern an die vermeintlich mangelnde Wissenschaftlichkeit von Fakten.

Dennoch denke ich, dass die Wissenschaft, wenn sie sich zu politischen Problemen äußert, den Schwerpunkt darauf legen sollte, den Konflikt zu erklären, der in diesen Problemen verhandelt wird. Dabei sollte ihr bewusst sein, dass eine komplett neutrale Haltung nicht möglich ist, egal wie sehr sie es versucht. Eine wissenschaftliche Analyse eines Konflikts kann zu seiner Entschärfung beitragen, oder zumindest dabei helfen, ihn informierter auszufechten.

Was sollte die Wissenschaftskommunikation aus den Ergebnissen des Wissenschaftsbarometers schlussfolgern?

Um Wissenschaftsskepsis zu bekämpfen, muss man den Leuten nicht noch einmal besser erklären, was sie vermeintlich nicht verstanden haben. Wissenschaftsskepsis oder das Misstrauen, dass Wissenschaftler*innen entgegenschlägt, sind keine Bildungsprobleme und schon gar nicht muss man den Leuten nahebringen, wie wertvoll Wissenschaft ist – das wissen sie überwiegend selbst schon ganz gut. Eine wichtige Aufgabe der Wissenschaftskommunikation ist es, den Menschen Wissen über die Arbeitsweise von Wissenschaft zu vermitteln. Das gibt den Menschen die Möglichkeit, selbst nachzuvollziehen, was der Wert von unabhängiger Wissenschaft ist. Dadurch werden die Konflikte aber nicht weniger. Ganz im Gegenteil: Viele der Schwierigkeiten mit der politischen Kommunikation über Wissenschaft hängen damit zusammen, dass die Menschen im Vergleich zu früheren Zeiten kompetenter im wissenschaftlichen Denken sind. Das bedeutet nicht, dass sie alles fachkundig einschätzen können. Das heißt erstmal einfach nur: je mehr ich meine zu wissen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich traue zu widersprechen. Das wird also gerade durch erfolgreiche Wissenschaftskommunikation mehr werden. Aber wenn ein wichtiges Ziel von Wissenschaftskommunikation ist, die Menschen zur Teilhabe am Diskurs über Wissenschaft zu befähigen, dann ist eine Nebenfolge, die man wohl in Kauf nehmen muss, dass sie das nicht immer so machen, wie man sich das wünschen würde.

Alle Ergebnisse des Wissenschaftsbarometers können hier nachgelesen werden. Wissenschaft im Dialog, verantwortlich für das Wissenschaftsbarometer, ist einer der drei Träger der Plattform Wissenschaftskommunikation.de

- Baldassarri, Delia, und Peter Bearman. „Dynamics of Political Polarization“. American Sociological Review 72, Nr. 5 (2007): 784–811. https://doi.org/10.1177/000312240707200507. ↩︎