Ist Fact-Checking über Suchmaschinen wirklich hilfreich? Worauf sollte Gesundheitskommunikation über psychische Erkrankungen achten? Und welche Auswirkungen haben Annahmen über die politische Haltung von Wissenschaftler*innen darauf, wie vertrauenswürdig sie erscheinen? Das sind Themen im Forschungsrückblick.

Kurz vorgestellt: Neues aus der Forschung im Januar 2024

In unserem monatlichen Forschungsrückblick besprechen wir aktuelle Studien zum Thema Wissenschaftskommunikation. Diese Themen erwarten Sie in der aktuellen Ausgabe:

- Recherche über Suchmaschinen ist ein gängiger Weg, Informationen aus dem Internet zu überprüfen. Häufig werden dabei aber Falschinformationen bestätigt, hat ein Forschungsteam aus den USA herausgefunden.

- Welche kognitiven Frames in Bezug auf Depressionen herrschen in Deutschland vor? Das haben Forscher*innen in mehreren Experimenten untersucht.

- Wissenschaftler*innen wird teilweise nachgesagt, politisch voreingenommen zu sein. Welche Auswirkungen haben solche Stereotype auf das Vertrauen, das ihnen entgegengebracht wird? Dieser Frage haben sich Forscher*innen in einer Reihe von Studien gewidmet.

- In der Rubrik „Mehr Aktuelles aus der Forschung“ geht es unter anderem um Öko-Influencer*innen und Klimawandel-Leugner*innen.

Online-Recherchen bestätigen häufig Falschinformationen

Wahr oder falsch? Bei Informationen, die uns im Internet – beispielsweise auf Social-Media-Plattformen – begegnen, ist das oft auf den ersten Blick schwer zu beurteilen. Um deren Wahrheitsgehalt zu überprüfen, liegt es nahe, Suchmaschinen zu konsultieren. Wie beeinflussen solche Recherchen die Bewertung von Quellen? Das haben Kevin Aslett von der University of Central Florida, Zeve Sanderson, William Godel, Jonathan Nagler und Joshua A. Tucker von der New York University zusammen mit Nathaniel Persily von der Stanford University untersucht.

Methode: Die Forscher führten insgesamt fünf Experimente durch. In jeder Studie wurden die Teilnehmenden in zwei Gruppen eingeteilt und gebeten, den Wahrheitsgehalt von journalistischen Artikeln zu bewerten. Eine Gruppe sollte dabei zur Überprüfung online nach Informationen suchen, die Kontrollgruppe entschied ohne zusätzliche Recherchen.

Für die erste Studie wurden über das Online-Umfrageunternehmen Qualtrics 3.006 in den USA lebende Teilnehmende rekrutiert, die Artikel innerhalb von 48 Stunden nach deren Veröffentlichung bewerten sollten. In der zweiten Studie untersuchten die Forscher, was passiert, wenn sich die Teilnehmenden erst eine Meinung über den Wahrheitsgehalt eines Artikels bilden, dann recherchieren und noch einmal eine Bewertung abgeben. Dazu wurden 4.252 Menschen in den USA rekrutiert. In der dritten Studie untersuchten die Forscher, was passiert, wenn nach der Veröffentlichung des Artikels mehr Zeit verstrichen ist – und in der Zwischenzeit möglicherweise mehr glaubwürdige Informationen zum jeweiligen Thema veröffentlicht worden sind. Dafür bewerteten 4.042 Teilnehmende den Wahrheitsgehalt von Artikeln, die sechs Monate zuvor erschienen waren. In der vierten Studie untersuchten die Forscher, inwiefern die Beurteilung von der medialen Bedeutung des Themas des Artikels abhängt. Dafür wurden Teilnehmende mit einem irreführenden Artikel zu Covid-19 konfrontiert. In der fünften Studie wurden Umfragedaten mit der Verfolgung digitaler Spuren der Teilnehmenden kombiniert. Das bedeutet: Die Forscher hatten Zugriff auf die zehn erstplatzierten Ergebnisse bei der Google-Suche. Um herauszufinden, warum einige Teilnehmende dabei auf qualitativ minderwertigere Ergebnisse stießen als andere, haben die Forscher die jeweiligen Suchbegriffe untersucht.

Ergebnisse: Bei der ersten Studie lag die Wahrscheinlichkeit bei Teilnehmenden, die eine Suchmaschine verwendeten, um 19 Prozent höher, eine falsche Meldung als wahr zu bewerten als bei der Kontrollgruppe. Auch die folgenden Studien stützten dieses Ergebnis. Bei der zweiten Studie zeigte sich, dass 17,6 Prozent derjenigen, die einen falschen oder irreführenden Artikel zuerst korrekt als falsch bewertet hatten, ihre Meinung nach einer Online-Recherche änderten und ihn für wahr hielten. Auch in der dritten Studie bewerteten 18 Prozent mehr Befragte einen Artikel, der schon Monate zuvor erschienen war, als wahr, nachdem sie online recherchiert hatten. Ähnliche Ergebnisse lieferte die vierte Studie, in der es um das medial sehr präsente Thema Covid-19 ging. In der fünften Studie zeigte sich, dass Teilnehmende, deren Suchergebnisse mindestens zehn Prozent unzuverlässige Quellen beinhalteten, falsche Nachrichten wesentlich häufiger als wahr bewerten als die Teilnehmenden in der Kontrollgruppe. Wenn die Teilnehmenden nur zuverlässige Quellen als Ergebnisse bekamen, war die Wahrscheinlichkeit nicht höher als in der Kontrollgruppe, falsche Nachrichten als wahr zu bewerten. Das heißt: Wer über die Suchmaschine auf weniger zuverlässige Nachrichtenquellen stieß, hielt die Fehlinformationen eher für wahr. Diejenigen Teilnehmenden, die bei ihrer Suchanfrage einfach die Überschrift des unwahren Artikels kopierten, stießen mit viel größerer Wahrscheinlichkeit auf unzuverlässige Quellen. Auch zeigte sich, dass Teilnehmende, die Artikel mit falschen Inhalten überprüfen wollten, eher auf Quellen geringerer Qualität stoßen, als diejenigen, die akkurate Artikel überprüfen wollten.

Schlussfolgerungen: Oft zielen Ratschläge zum Fact-Checking darauf ab, Menschen zu ermutigen, selbst online nach Informationen zu suchen. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass das nicht notwendigerweise dazu führt, dass falsche Nachrichten entlarvt werden. Im Gegenteil: Falschinformationen werden dadurch in vielen Fällen bestätigt.

Die Ergebnisse bestätigen laut der Forscher die Data-Voids-Theorie („Datenlücken-Theorie“), nach der Menschen eher auf Informationen von geringerer Qualität stoßen, wenn sie Suchbegriffe verwenden, die auf Fehlinformationen ausgerichtet sind. Dies zeigte sich in der fünften Studie, bei der viele Teilnehmende in der Suchmaschine nach dem direkten Wortlaut der Überschrift suchten.

Daraus lässt sich ableiten, dass es nicht ausreicht, Menschen zu ermutigen, selbst zu recherchieren. Sie müssen auch lernen, dabei eigenständig glaubwürdige Ergebnisse zu finden. Suchmaschinen wie Google haben heutzutage einen erheblichen Einfluss darauf, welche Informationen Verbreitung finden, stellten die Forscher fest. Programme zur Förderung der Medienkompetenz sollten deshalb Menschen das nötige Handwerkszeug für die Online-Recherche vermitteln.

Einschränkungen: Bei den Experimenten wurden die Teilnehmenden mit Artikeln konfrontiert, die die Forscher ausgesucht hatten. Wenn sie selbst entscheiden könnten, würden sie vermutlich andere Inhalte wählen. Möglicherweise würden die Sucheffekte in natürlicher Umgebung dadurch von denjenigen abweichen, die sich unter experimentellen Bedingungen der Studien zeigten.

Aslett, K., Sanderson, Z., Godel, W., Nagler, J., Tucker, J.A., Persily, N. (2024) Online searches to evaluate misinformation can increase its perceived veracity. Nature 625, 548–556 (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-023-06883-y

Diese Zusammenfassung ist unter Rückgriff auf Materialien des Science Media Centers Germany entstanden, das zu der Studie auch Einschätzungen von Expert*innen eingeholt hat.

Kognitive Frames: Wie nehmen Menschen Depressionen wahr?

Depression ist die wohl am weitesten verbreitete und bekannteste psychische Störung. Trotzdem leiden Betroffene immer noch unter Stigmatisierung. Das kann soziale Ausgrenzung zur Folge haben und erschwert es Betroffenen, sich Hilfe zu suchen. Um sensibilisierende Kommunikationsstrategien zu entwickeln, ist es wichtig, darauf eingehen zu können, wie psychische Störungen wahrgenommen und eingeordnet werden. Anna Freytag und Eva Baumann von der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover haben zusammen mit Stephanie Schindler und Georg Schomerus von der Universität Leipzig und Matthias C. Angermeyer vom Center for Public Mental Health im österreichischen Wagram untersucht, welche kognitiven Frames sich in Bezug auf Depressionen in Deutschland finden und wie Menschen auf Betroffene reagieren.

Methode: Die Forscher*innen stützen sich auf das Konzept des kognitiven Framings. Sie gehen davon aus, dass Menschen bestimmte „Bilder im Kopf“ haben, kognitive Rahmen oder mentale Modelle, die Wissen, Einstellungen und Gedanken zu bestimmten Ereignissen, Objekten oder Handlungen beinhalten. Diese Frames werden durch das soziale Umfeld und kulturelle Faktoren wie beispielsweise Mediennutzung geformt.12 Ziel der Studie war, kognitive Frames in Bezug auf Depressionen zu identifizieren und zu untersuchen, wie diese mit affektiven Reaktionen, der sozialen Nähe zu Betroffenen und der Motivation, sich zu informieren, zusammenhängen. Dafür führten die Forscher*innen über das Markt- und Sozialforschungsunternehmen USUMA eine repräsentative Face-to-face-Befragung von 1530 zufällig ausgewählten erwachsenen Menschen in Deutschland durch. Die Teilnehmenden bekamen eine sogenannte Vignette, eine beispielhafte Fallbeschreibung einer Person mit einer schweren Depression zu lesen. Danach sollten sie die Wahrscheinlichkeit bestimmter Ursachen bewerten – darunter „negative Emotionen“ wie belastende Lebensereignisse, „Widrigkeiten“, oder auch Aspekte, die unter die Kategorie „biogenetische Ursachen“ fallen. Außerdem sollten sie angeben, ob und wie sehr sie bestimmte Lösungs- und Behandlungsmöglichkeiten empfehlen würden – darunter zum Beispiel Psychotherapie, alternative Medizin oder Selbsthilfegruppen. Auch wurde abgefragt, welche möglichen Konsequenzen die Erkrankung haben könnte, welche Charaktereigenschaften die betroffene Person aufweist, inwiefern diese selbst an ihrer Situation die Schuld trägt. Außerdem wurde gefragt, mit welchen Emotionen die Teilnehmenden auf die beschriebene Person reagieren würden und ob sie eine persönliche Nähe zu Menschen mit psychischen Störungen aufweisen oder eigene Erfahrungen gemacht haben. Als letztes wurde erhoben, wie groß die Motivation der Teilnehmenden ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Ergebnisse: Mithilfe einer Faktoren- und Clusteranalyse identifizierten die Forscher*innen vier dominante Frames in Bezug auf Depressionen.

1: Medizinisch-psychologische Perspektive: Der größte Cluster der Stichprobe (37 Prozent der Teilnehmenden) zeichnete sich durch eine sehr rationale und relativ wenig stigmatisierende Perspektive aus. Überdurchschnittlich häufig wurden Widrigkeiten im Kindesalter oder biogenetische Ursachen genannt. Als Lösung wurde am häufigsten das Gesundheitssystem genannt. Den Betroffenen selbst wurde unterdurchschnittlich viel Eigenverantwortung zugeschrieben. Das Gefühl von Angst war hier im Vergleich mit den anderen Gruppen am geringsten, der formale Bildungsgrad und der Anteil an Frauen etwas größer.

2: Entdramatisierende, alternative Perspektive: Der zweitgrößte Cluster (28 Prozent der Teilnehmenden) wies die positivsten Einstellungen gegenüber den beschriebenen Personen auf. Negative Emotionen wurden als Ursache leicht überdurchschnittlich oft genannt. Alternativlösungen und Hilfe zur Selbsthilfe wurden am häufigsten als Lösungen empfohlen. Potenzielle negative Konsequenzen wurden im Vergleich selten erwähnt. Hier zeigten sich die meisten prosozialen Emotionen und der Anteil an Frauen war am größten.

3: Pessimistische Perspektive von Schuld und Gefahr: Der dritte Cluster (27 Prozent der Teilnehmenden) unterschied sich erheblich von den ersten beiden. Personen, die in diese Gruppe fielen, stimmten vielen verschiedenen möglichen Ursachen überdurchschnittlich stark zu. Der Cluster zeichnete sich durch eine starke Zustimmung zu einer ungünstigen Lebensprognose der Betroffenen und der Annahme aus, dass diese gefährlich und schwach seien. Auch wurde den Betroffenen mehr eigene Schuld für die Situation zugeschrieben als in anderen Gruppen und es wurde mehr Angst und Wut gezeigt. Der formale Bildungsgrad dieser Gruppe war am geringsten.

4. Oberflächliche Schuldperspektive: Mitglieder des kleinsten Clusters (8 Prozent der Stichprobe) wiesen die abweisendste Haltung auf. Sie stimmten allen Ursachen unterdurchschnittlich zu, als gäbe es für sie keinen wirklichen Grund für das Problem. Auch die Lösungen empfanden sie als unterdurchschnittlich empfehlenswert. Insbesondere das psychiatrische Gesundheitssystem schien keine angemessene Lösung zu sein. Sie sahen die Betroffenen als wenig gefährlich, aber schwach an und schrieben ihnen Eigenverantwortung für ihre Situation zu. Was die emotionalen Reaktionen betrifft, war im Vergleich die Angst überdurchschnittlich hoch. Die Gruppe bestand zu 60 Prozent aus Männern und wies den niedrigsten Altersdurchschnitt auf.

Befragte mit einer „pessimistischen Perspektive auf Schuld und Gefahr“ oder mit einer „oberflächlichen Schuldperspektive“ hatten die stärkste Tendenz, Informationen über psychische Krankheiten zu meiden. Die größte Motivation, sich zu informieren, zeigten Menschen mit einer „medizinisch-psychologischen Perspektive“. Sie verfügten auch über die größte persönliche Nähe zum Thema: Mehr als ein Viertel hatte eigene Erfahrungen mit psychologischer oder psychiatrischer Behandlung und noch mehr kannten jemanden mit entsprechenden Erfahrungen. Personen mit einer „pessimistischen Perspektive von Schuld und Gefahr“ hatten weniger persönlichen Kontakt zu Betroffenen. Die geringste persönliche Nähe war bei Personen mit einer „oberflächlichen Schuldperspektive“ zu verzeichnen.

Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse zeigen, dass Menschen mit stigmatisierenden Sichtweisen einen bedeutenden Teil der Bevölkerung ausmachen und weniger empfänglich für Informationen zur psychischen Gesundheit sind. Die unterschiedlichen identifizierten kognitiven Frames weisen ein unterschiedliches Stigmatisierungspotenzial auf. Davon ausgehend schlagen die Forscher*innen einen Ansatz zur stigmasensiblen Kommunikation vor, der unterschiedliche Frames berücksichtigt und maßgeschneiderte Strategien entwickelt. Denn in Anti-Stigma-Kampagnen müsse berücksichtigt werden, was die jeweiligen Zielgruppen über psychische Gesundheit und Krankheiten denkt und fühlt – und welche „Fehlwahrnehmungen“ korrigiert werden sollten.

Bei der größten Gruppe mit „medizinisch-psychologischer Perspektive“ sei beispielsweise zu erwarten, dass diese sachliche und komplexere Informationen zur psychischen Gesundheit verarbeiten könne. Weil diese dazu neige, soziale Perspektiven von Depressionen zu vernachlässigen, könnten Kommunikationsstrategien diese laut der Forscher*innen gezielt angesprochen werden. Bei der Gruppe mit „pessimistischer Sicht von Schuld und Gefahr“ sei es hingegen wichtig, Ängste abzubauen und Nähe zu Betroffenen herzustellen. Menschen mit einer „entdramatisierenden, alternativen Perspektive“ seien vermutlich leicht erreichbar. Da sie womöglich zu einer Verharmlosung von Depressionen neigen, sollten sie für Risiken und Gefahren sensibilisiert werden.

Die herausforderndste Gruppe umfasst laut der Forscher*innen Menschen mit einer „oberflächlichen Schuldperspektive“. Denn diese nehmen die Situation nicht besonders ernst und geben den Betroffenen häufig die Schuld. Chancen sehen die Forscher*innen in niedrigschwelligen Kommunikationsansätzen und persönlichem Kontakt mit Betroffenen. Sie schlagen auch vor, Influencer*innen-Kommunikation und Entertainment-Education-Ansätze auszuprobieren.

Einschränkungen: Die Daten wurden nur in Deutschland erhoben. Da bei der Ausbildung von kognitiven Frames kulturelle Rahmenbedingungen eine Rolle spielen, können sie nicht einfach auf die Situation in anderen Ländern übertragen werden. Zudem erlauben es die Daten nicht, Kausalzusammenhänge festzustellen. Es kann also beispielsweise nicht beurteilt werden, ob der kognitive Rahmen für die Informationsvermeidung verantwortlich ist oder andersherum.

Freytag A, Baumann E, Schindler S, Angermeyer MC and Schomerus G (2024) Cognitive frames of depression and their association with accessibility to mental health communication: a cluster analysis for developing stigma-sensitive targeting strategies. Front. Commun. 8:1308281. doi: 10.3389/fcomm.2023.1308281 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomm.2023.1308281/full

Polarisiertes Vertrauen in die Wissenschaft

Oft werden Wissenschaftler*innen als unparteiische Experten gehandelt. Teilweise wird ihnen persönlich – oder ihrer Disziplin – auch politische Voreingenommenheit attestiert. Inwiefern hängen solche Stereotypen mit der eigenen politischen Orientierung und dem Vertrauen in die Wissenschaft zusammen? Das haben Marlene S. Altenmüller von der Ludwig-Maximilians-Universität München, Tobias Wingen und Anna Schulte von der Universität Köln in einer Reihe von Studien untersucht.

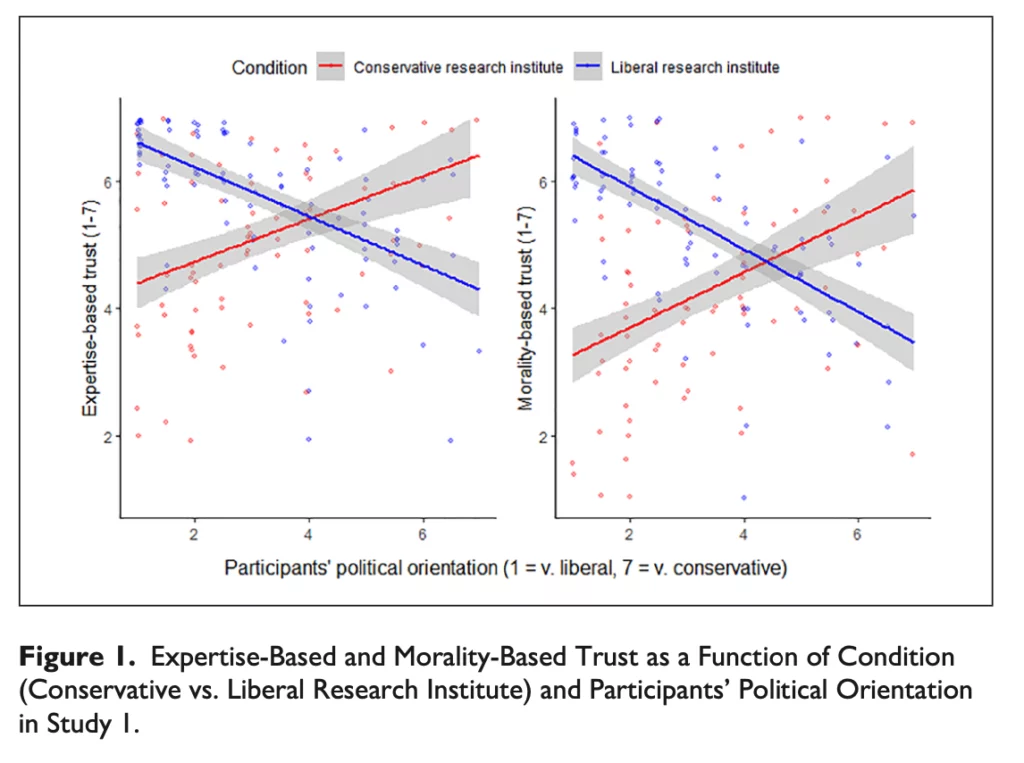

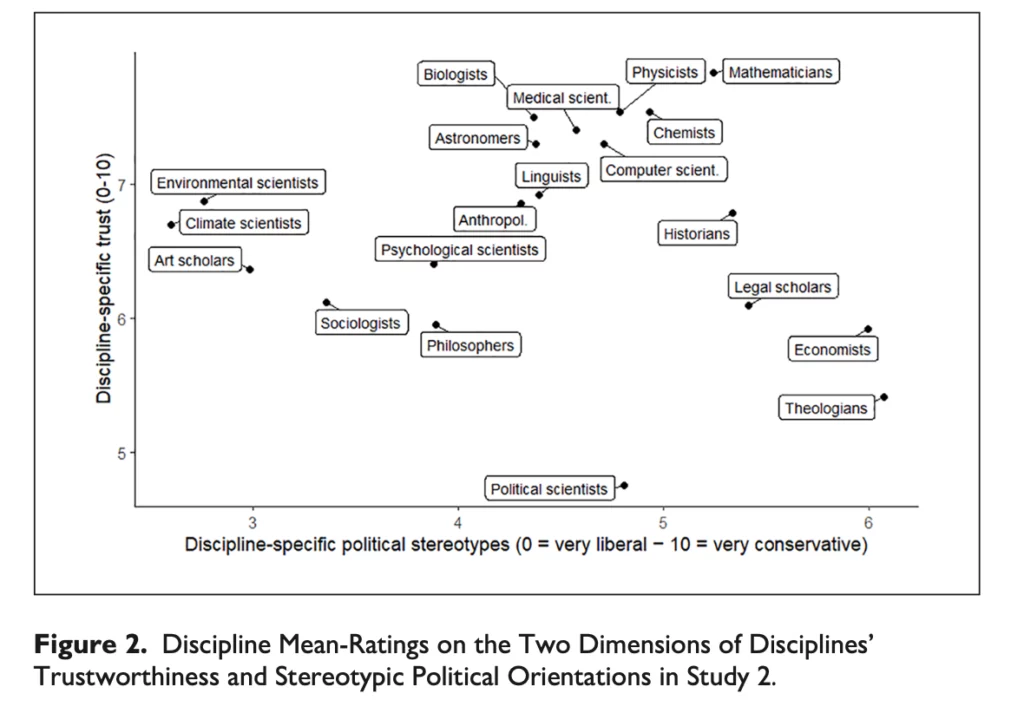

Methode: Bei der ersten Studie lasen 199 in den USA lebende Teilnehmende zuerst eine Beschreibung eines*r Wissenschaftler*in, die*der entweder an einem konservativen oder an einem liberalen Forschungsinstitut arbeitet. Danach wurde mithilfe eines Tests moralbasiertes Vertrauen (z.B.: Ist die Person ehrlich?) und fachwissenbasiertes Vertrauen (Ist die Person kompetent?) gemessen. Die Teilnehmenden sollten angeben, für wie liberal oder konservativ sie die Wissenschaftler*innen halten, wie nah sie sich ihnen in Hinblick auf politische und ideologische Werte fühlen. In der zweiten Studie wurden 1000 Studienteilnehmer*innen aus den USA gefragt, wie sie die politische Einstellung von Wissenschaftler*innen aus 20 verschiedenen Disziplinen einschätzen und für wie vertrauenswürdig, mächtig und warmherzig sie diese halten. In der dritten Studie wurden Daten von 325 Teilnehmenden aus Deutschland analysiert, die fünf Fragen in Bezug auf Wissenschaftler*innen beantworteten, die sich mit Covid-19 beschäftigen. Unter anderem sollten die einschätzen, welche politische Ausrichtung diese vertreten und angeben, welche Schutzmaßnahmen sie selbst in der Pandemie einhalten.

Die Studien 4a und 4b bezogen sich auf zwei beispielhafte Disziplinen. Die Soziologie, die eher als liberal wahrgenommen wird und die Ökonomie, die eher als gemäßigt wahrgenommen wird. Für die Studie 4a wurden Antworten von 840 Teilnehmenden ausgewertet, die die Vertrauenswürdigkeit der Disziplinen bewerteten und angaben, wie nah sie sich den Wissenschaftler*innen in Bezug auf ihre politischen Ansichten fühlen. Dann bewerteten sie politische Maßnahmen, die jeweils angeblich von Soziolog*innen beziehungsweise Ökonom*innen vorgeschlagen wurden. In der Studie 4b wurde das Vertrauen in Wissenschaftler*innen gemessen, die entweder an einem soziologischen oder wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitut arbeiten, und abgefragt, ob die Teilnehmenden die Politik des jeweiligen Institutes unterstützen würden. Auch Absichten zur Informationssuche wurden abgefragt. In der fünften Studie untersuchten die Forscher*innen, ob Twitter-Follower*innen der Demokratischen (1.653.498) und der Republikanischen Partei (2.324.370) eher bekannten Soziolog*innen oder Ökonom*innen folgen.

Ergebnisse: Die Teilnehmenden der ersten Studie, die selbst konservativ waren und Wissenschaftler*innen für liberal hielten, empfanden diese als weniger vertrauenswürdig. Bei der zweiten Studie bewerteten die Teilnehmenden alle Disziplinen im Durchschnitt als liberal oder moderat, keine als eindeutig konservativ. Konservative Teilnehmende vertrauten den Wissenschaftler*innen aller Disziplinen weniger als demokratische. Wenn die Wissenschaftler*innen als liberaler wahrgenommen wurden, vertrauten die konservativen Teilnehmenden ihnen weniger. Auch bei der dritten Studie zeigten konservativere Teilnehmende mehr Vertrauen, wenn sie die Wissenschaftler*innen für eher konservativ hielten. Wenn sie sie für liberal hielten, zeigten sie weniger Vertrauen. Bei der Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen konnte derselbe Zusammenhang beobachtet werden. In der Studie 4a beobachteten die Forscher*innen nicht den erwarteten Zusammenhang zwischen der Zustimmung zu politischen Maßnahmen und der jeweiligen wissenschaftlichen Disziplin. In der Studie 4b zeigte sich jedoch die erwartete Unterstützung der Forschungseinrichtung, die in der Wahrnehmung der Teilnehmenden ihrer eigenen politischen Ausrichtung entsprach. Auch zeigten sie größeres Interesse, weitere Informationen über die dort arbeitenden Wissenschaftler*innen einzuholen.

In der fünften Studie zeigte sich, dass Follower*innen der Demokratischen Partei mit 6,25 höherer Wahrscheinlichkeit populären Soziolog*innen auf Twitter folgten als Nutzer*innen, die Republikaner*innen nahestanden. Bei populären Ökonom*innen war die Wahrscheinlichkeit, dass Republikaner*innen ihnen folgten, halb so hoch wie bei Demokrat*innen.

Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse sprechen dafür, dass Annahmen über die politische Orientierung von Wissenschaftler*innen mit polarisiertem Vertrauen in die Wissenschaft zu tun haben. Einer der zentralen Treiber für das Vertrauen in Wissenschaftler*innen sei, ob Menschen eine politisch-ideologische Nähe zu ihnen verspüren, schreiben die Forscher*innen. Das deute darauf hin, dass der Vergleich der eigenen mit der wahrgenommenen, stereotypen politischen Orientierung einer Gruppe tatsächlich ein entscheidender kognitiver Prozess bei der Bildung von Vertrauensurteilen sei.

Dass die verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen entweder als politisch liberal oder moderat wahrgenommen wurden, könne eine Erklärung für das Misstrauen von Konservativen gegenüber der Wissenschaft sein. Die Forscher*innen weisen aber darauf hin, dass sich solche Wahrnehmungen ändern könnten. Auch weisen sie auf ideologische Asymmetrien in den Daten hin. Beispielsweise war in vielen Disziplinen das konservative Misstrauen gegenüber als liberal wahrgenommenen Wissenschaftler*innen (z. B. Klima- oder Umweltwissenschaftler*innen) viel ausgeprägter als das liberale Misstrauen gegenüber konservativen Wissenschaftler*innen.

Ausgehend von ihren Ergebnissen vermuten die Forscher*innen, dass Wissenschaftler*innen, die als politisch gemäßigt gelten, verschiedene politische Lager erreichen können. Das legt zumindest die Wahrnehmung von Ökonom*innen nahe. Die Forscher*innen heben hervor, dass der von ihnen beobachtete Effekt bei moralbasiertem Vertrauen stärker war als bei kompetenzbasiertem Vertrauen. Daher schlagen sie vor, dass wissenschaftliche Kontrollprozesse wie Peer-Review-Verfahren und Vorregistrierungen, die eine Verzerrung der Daten verhindern, förderlich für das Vertrauen in die Wissenschaft sein könnten. Auch überlegen sie, dass es sinnvoll sein könnte, Informationen über einzelne kommunizierende Wissenschaftler*innen bereitzustellen.

Einschränkungen: Bei dem Spektrum von 20 wissenschaftlichen Disziplinen ist es möglich, dass nicht alle erfasst wurden, die für die Forschungsfrage relevant sind. Als Beispiele wurden Soziolog*innen und Ökonom*innen herangezogen. Wie die beiden Gruppen wahrgenommen werden, hat aber sicherlich nicht nur mit der jeweiligen politischen Orientierung zu tun. Zur fünften Studie lässt sich anmerken, dass Twitter-Follower*innen vermutlich mehr Gründe dafür haben, Wissenschaftler*innen zu folgen, als deren politische Orientierung.

Altenmüller, M. S., Wingen, T., & Schulte, A. (2024). Explaining Polarized Trust in Scientists: A Political Stereotype-Approach. Science Communication, 46(1), 92-115. https://doi.org/10.1177/10755470231221770

Mehr Aktuelles aus der Forschung

Wie erreicht und überzeugt man Menschen, die den Klimawandel leugnen? Laila Mendy, Mikael Karlsson und Daniel Lindvall von der Uppsala University haben einen Überblick über die Forschung zu diesem Thema erarbeitet. Sie haben 65 wissenschaftliche Artikel ausgewertet, die sich mit verschiedenen Interventionsformen wie Aufklärung oder Inokulation („Impfung„) beschäftigen. Aus den Ergebnissen leiten die Forscher*innen ab, dass es wichtig ist, die Form der Klimaleugnung und den genauen Zweck der Intervention zu identifizieren – sowie sich der eigenen Beziehung zur Zielgruppe bewusst zu werden.

Die Frage, wie sie ihr Publikum am besten erreichen, ist auch für Öko-Influencer*innen relevant. Gemma San Cornelio und Elisenda Ardèvol von der Open University of Catalonia haben mit Sandra Martorell von der Polytechnic University of Valencia visuelle Narrative über die Umweltkrise auf Instagram untersucht. Dabei fanden die Autor*innen heraus, dass sich die untersuchten Beiträge von etablierten Umweltnarrativen unterscheiden. Die Influencer*innen nutzen emotionale, positive visuelle Erzählungen, die keine Angst auslösen und betonen die Bedeutung individueller statt kollektiver Maßnahmen. Es finden sich viele Anleihen aus der Populärkultur, humorvolle Inhalte und Memes.

Fühlen wir uns Wissenschaftler*innen näher, wenn wir Gemeinsamkeiten mit ihnen entdecken? Das hat ein Forschungsteam der Wildlife Conservation Society in einem Persönlichkeits-Matching-Spiel in verschiedenen Umgebungen untersucht. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Informationen über persönliche Gemeinsamkeiten die wahrgenommene Nähe zu Wissenschaftler*innen erhöhen kann. Und was erhöht die Nähe zur Wissenschaft? Ein Forschungsteam der University of Missouri und der University of Central Missouri hat die Wirkung von immersiver virtueller Realität (VR) mit Flachbildschirm-Videos zu Umwelt-Themen verglichen. Es zeigte sich, dass die VR-Erfahrung mit einer positiveren Wahrnehmung der Videos, einer umweltfreundlicheren Einstellung und entsprechenden Verhaltensabsichten verbunden war.