Welche Rolle spielt Journalismus für das Vertrauen in Wissenschaften? Was können mehrsprachige Social-Media-Kampagnen leisten? Und woran hapert es im Verhältnis zwischen Praktiker*innen und Forscher*innen?

Knirscht es in der Beziehung zur Praxis? Neues aus der Forschung

In unserem monatlichen Forschungsrückblick besprechen wir aktuelle Studien zum Thema Wissenschaftskommunikation. In diesem Monat geht es um folgende Themen:

- Unklarer Beziehungsstatus? Wie steht es um das Verhältnis zwischen Forschung und Praxis in der Wissenschaftskommunikation? Das schauten sich Nuria Saladie, Carolina Llorente und Gema Revuelta von der Universitat Pompeu Fabra in einer Überblicksstudie genauer an.

- Wie mehrsprachige Kampagnen Falschinformationen entkräften können: Unser Gastautor, der Physiker und Wissenschaftskommunikator David Ohse, stellt eine Studie vor, die ihn inspiriert hat. Es geht um eine Social-Media-Kampagne gegen Misinformation rund um eine Erhebung zu HIV in Südafrika.

- Was trägt der Journalismus zur Vertrauensbildung gegenüber der Wissenschaft bei? Ein Team von Forscher*innen aus Deutschland, Italien und Litauen hat mit Wissenschaftsjournalist*innen über aktuelle Herausforderungen und Strategien gesprochen.

- Die Rubrik „Mehr Aktuelles aus der Forschung“ widmet sich SciArt, Podcasts und nachhaltiger Stadtentwicklung.

Übersicht über Forschung und Praxis in der Wissenschaftskommunikation

Zum Thema Wissenschaftskommunikation wird in der Psychologie, Soziologie, den Medienwissenschaften und anderen Fächern geforscht. Ein ebenso vielfältiges Bild zeigt die Praxis der Wissenschaftskommunikation. In welchem Verhältnis stehen beide Bereiche zueinander? Welche Rolle spielen Forschungsergebnisse für die Praxis – und inwiefern werden Anforderungen und Bedürfnisse von Praktiker*innen in wissenschaftlichen Fragestellungen berücksichtigt? Nuria Saladie, Carolina Llorente und Gema Revuelta von der Universitat Pompeu Fabra haben in einer Übersichtsarbeit Forschungsergebnisse zur Beziehung von Forschung und Praxis zusammengestellt und kategorisiert.

Methoden: Die Autorinnen nutzen für ihr Scoping-Review den Rahmen von Arksey und O’Malley [2005]. Sie wollten herausfinden, wie die Verbindung zwischen Forschung und Praxis in der Forschungsliteratur dargestellt wird, welche Hindernisse

für die Zusammenarbeit identifiziert und welche Lösungen vorgeschlagen werden. Dafür suchten sie in den Datenbanken Web of Science und Scopus nach relevanten Veröffentlichungen zum Thema, die zwischen Januar 2013 und Mai 2024 in Peer-Review-Zeitschriften veröffentlicht wurden. Von den auf diese Weise gefundenen 1303 Treffern wurden Duplikate entfernt und dann anhand von Titel und Zusammenfassung überprüft, ob die Veröffentlichungen alle Suchkriterien erfüllen. Ausgeschlossen wurden unter anderem Artikel, die nicht auf Englisch oder Spanisch verfasst waren oder keine originären Forschungsarbeiten waren. Anhand des vollständigen Textes wurde noch einmal geprüft, ob es darin tatsächlich um das Verhältnis von Wissenschaftskommunikationsforschung und -praxis ging. Die endgültige Auswahl umfasste 14 Artikel.

Ergebnisse: Die 14 Artikel stammten aus sieben Fachzeitschriften: Journal of Science Communication (8), Bulletin of Science, Technology & Society (1), Journal of Environmental Studies und Sciences (1), Journalism practice (1), Redes.com (1), Polar Record (1), Public Understanding of Science (1). 13 von ihnen waren auf Englisch, einer auf Spanisch verfasst. Unter den Publikationen fanden sich acht Fallstudien, in denen spezifische Erfahrungen vorgestellt und analysiert wurden. Zwölf Artikel stellten die Beziehung zwischen Forschung und Praxis als brüchig dar, zwei berichteten positiv davon. Sieben Publikationen befassen sich mit Ansätzen, um Wissenschaftskommunikationsforschung und -praxis besser miteinander zu verbinden.

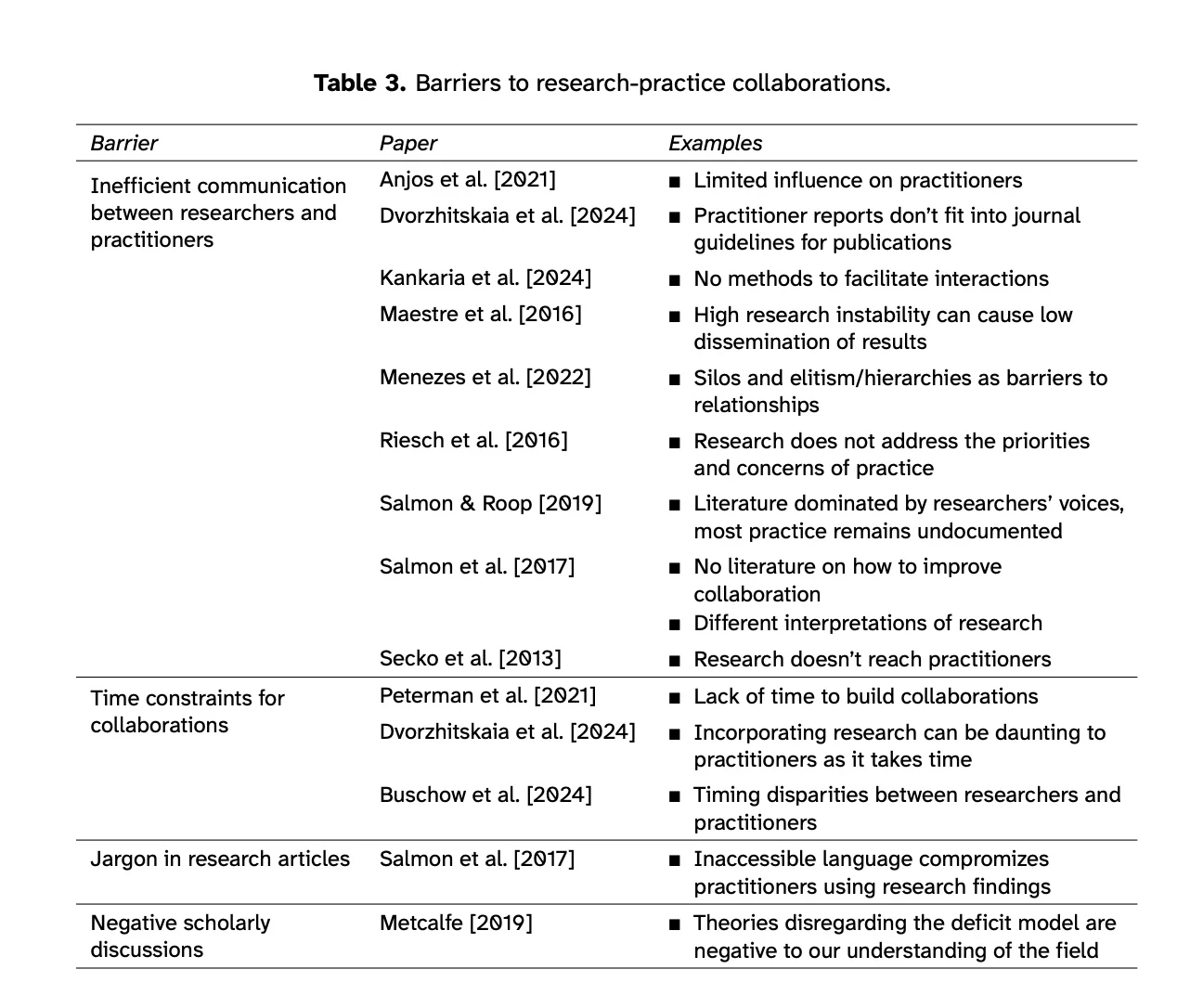

Wichtigste Hindernisse der Zusammenarbeit zwischen Forschung und Praxis:

- In neun Artikeln wird die ineffiziente Kommunikation zwischen Forscher*innen und Praktiker*innen in der Wissenschaftskommunikation thematisiert. Als Grund wird unter anderem genannt, dass Praktiker*innen zu wenig in Kontakt mit Forschungsergebnissen kommen.

- Die Forschung konzentriere sich zu sehr auf Perspektiven von Forscher*innen und vernachlässige Erkenntnisse aus der Praxis. Praktiker*innen fehle es deshalb an Fachwissen, Selbstvertrauen und dem notwendigen theoretischen Hintergrund, um sich am akademischen Diskurs zu beteiligen.

- Kritisiert wird, dass die wissenschaftliche Literatur keine hilfreichen Ratschläge gebe, wie sich Fallstricke vermeiden lassen. Auch werden Hierarchien thematisiert, die bestimmte Gemeinschaften von wissenschaftlichen Diskussionen ausschließen. Die „dichte und verwirrende” Sprache in der Forschung wird ebenfalls als Hindernis genannt.

- Außerdem behinderten zeitliche Einschränkungen den Aufbau von Kooperationen.

Vorgeschlagene Lösungen für die Zusammenarbeit zwischen Forschung und Praxis

- Vorgeschlagen werden Veränderungen in der Interaktion zwischen Forscher*innen und Praktiker*innen, zum Beispiel kollaboratives Storytelling oder mehr Reflexivität, um die Forschung mit realen Herausforderungen zu konfrontieren und die Praxis mit kritischer Reflexion zu bereichern.

- Eine weitere Gruppe von Vorschlägen bezieht sich auf die Art und Weise, wie Wissenschaftskommunikation durchgeführt wird. Dazu werden verschiedene Rahmenwerke und Leitlinien vorgeschlagen, beispielsweise ein Kommunikationsmodell, dass es Praktiker*innen erlauben soll, theoriegeleitet Inhalte zu erstellen, die aber trotzdem praktisch anwendbar sind. Auch werden Vorschläge zur Veränderung des Publikationssystems gemacht – beispielsweise indem Fachzeitschriften mehr Beiträge von Praktiker*innen veröffentlichen.

- Auch gibt es Vorschläge zur besseren Integration der Forschung in die Praxis – zum Beispiel, indem Forschung praxisorientierter gestaltet oder eine zugänglichere Sprache gewählt wird. Als Lösung werden auch Partnerschaften zwischen Theorie und Praxis angeführt, sowie die Schaffung von Räumen zur ?. Evaluationen werden als sinnvolle Möglichkeit für die Zusammenarbeit zwischen Forschung und Praxis genannt.

Schlussfolgerungen: Deutlich wird, dass in den meisten Studien die Zusammenarbeit zwischen Forschung und Praxis als verbesserungswürdig beschrieben wird. Als größtes Hindernis wird der Mangel an Zusammenarbeit aufgrund ineffizienter Kommunikation zwischen wissenschaftlichen Debatten und praktischen Erfahrungen genannt. Es kann aus Ergebnissen abgeleitet werden, dass die Perspektiven von Praktiker*innen in der Forschung stärker berücksichtigt werden müssen. Außerdem müssten Publikationen zugänglicher geschrieben werden und Praktiker*innen auch als Autor*innen wissenschaftlicher Texte präsenter werden. Dass Erfahrungen von Praktiker*innen nach wie vor nicht angemessen gewürdigt werden, ist laut der Autor*innen besonders besorgniserregend in Verbindung mit immer noch herrschenden elitären Einstellungen. Den Studienergebnissen nach zu urteilen, gehen Forscher*innen zum Teil immer noch davon aus, dass Praktiker*innen nicht in der Lage seien, wissenschaftliche Arbeiten zu verfassen. Eine Ursache für die Entfremdung könnte nach Ansicht der Autor*innen sein, dass Englisch in der Wissenschaft vorherrscht, während Praktiker*innen in lokalen Sprachen arbeiten.

Sie weisen auch darauf hin, dass sich auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen Schwierigkeiten im Forschungs- Praxistransfer auftun und sich beispielsweise aus Erfahrungen im Bildungssektor lernen ließe. Die Autor*innen schlagen auch vor, das Potenzial partizipativer Forschung weiter zu untersuchen.

Einschränkungen: Es ist möglich, dass mit den 14 identifizierten Artikeln nicht alle gefunden wurden, die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant wären. Nicht berücksichtigt wurden Preprints und Veröffentlichungen, die keinem Peer-Review-Verfahren unterlagen oder weder auf Englisch oder Spanisch veröffentlicht wurden.

Saladie, N., Llorente, C. and Revuelta, G. (2025). ‘A scoping review on the connection between research and practice in science communication’. JCOM 24(05), V01. https://doi.org/10.22323/145520250811182624

Tipp aus der Forschung: Mehrsprachig gegen Misinformation

In dieser Rubrik stellen Gastautor*innen Studien vor, die sie interessiert, inspiriert oder schockiert haben. In dieser Ausgabe: Der Physiker David Ohse empfiehlt Forschung zu einer Social-Media-Kampagne aus Südafrika.

Worum geht es?

Die Studie beschreibt eine mehrsprachige, multimodale Strategie zur Bekämpfung von Misinformation im Kontext einer nationalen HIV-Erhebung in Südafrika im Jahr 2022. Teams, die diese Ergebung durchführten, wurden in sozialen Medien fälschlicherweise krimineller Aktivitäten bezichtigt. Es hieß, dass diese bei ihrer Arbeit in den Dörfern stehlen oder sogar Menschen entführen würden. Das Forschungsteam reagierte mit einer Gegenkampagne auf Englisch, isiXhosa und Sesotho, um die lokalen Communities wieder einzubinden. Die multimediale Gegenkampagne fokussierte sich darauf, die Teams sowie den Hintergrund ihrer tatsächlichen Arbeit vorzustellen. Solche Hintergrundinformationen und persönliche Fotos von der Erhebung sollten die Vertrauenswürdigkeit der Initiative hervorheben.

Gemäß den Autor*innen der Fallstudie konnte dieser kombinierte Ansatz das Vertrauen der Bevölkerung in die Teams der Gesundheitserhebung wiederherstellen sowie die Misinformation in dem sprachlich und sozial sehr diversen Umfeld beseitigen.

Was sind die Ergebnisse?

Nach dem Vorfall der Misinformation ging die Beteiligung an der Gesundheitsdatenerhebung signifikant zurück. Während der Gegenkampagne stabilisierte sich das Beteiligungsniveau wieder. Videoinhalte, insbesondere in indigenen Sprachen, erwiesen sich als äußerst ansprechend. Beliebt waren auch kombinierte, mehrsprachige Social-Media-Beiträge, die eine Mischung aus Text, Fotos und Videos enthielten. Die Autor*innen folgern, dass mehrsprachige, multimodale Kommunikation das Vertrauen bei diversen Zielgruppen fördern kann. Dieser anpassungsfähige Ansatz eigne sich für kulturell, sprachlich und sozioökonomisch vielfältige Settings.

Warum fand ich die Studie lesenswert?

Da ich häufig in mehrsprachigen Formaten Wissenschaft kommuniziere, war ich sehr gespannt auf die Ergebnisse dieser Fallstudie. Gerade in den zweisprachigen Regionen Österreichs und der Schweiz könnte diese Studie dazu ermutigen, Wissenschaft auch in regionalen Sprachvarietäten zu kommunizieren und zum Beispiel Angebote im informellen Schweizerdeutsch zu stärken. Interessant ist die Studie auch für Forschungseinrichtungen wie das Deutsche Zentrum für Astrophysik, welches konsequent auf Deutsch, Englisch und Sorbisch kommuniziert. Die Studie liefert Hinweise, dass sich der Aufwand von mehrsprachiger Kommunikation lohnen kann.

Welche Einschränkungen gibt es?

Aufgrund der kleinen Stichprobe und dem sehr vielschichtigen Setting reichen die Daten nicht aus, um einen Kausalzusammenhang zwischen der mehrsprachigen, multimodalen Kampagne und dem Vertrauen in der Bevölkerung nachzuweisen. Dass dieser Ansatz jedoch eine Rolle gespielt hat, wirkt plausibel. Den Autor*innen zufolge ist fraglich, ob sich Erkenntnisse aus Studien in Europa, Nordamerika und Ozeanien einerseits auf Afrika oder Asien andererseits übertragen lassen. Umgekehrt scheint ebenso unklar, was wir in vorwiegend deutschsprachigen Regionen Zentraleuropas von dieser Studie in Südafrika lernen können. Vielleicht motiviert die Fallstudie dazu, vor Ort mehrsprachige WissKomm-Formate auszuprobieren und gleichzeitig ihre Wirksamkeit zu erforschen.

Trollip, K., Gastrow, M., Ramlagan, S. and Shean, Y. (2024). Harnessing multimodal and multilingual science communication to combat misinformation in a diverse country setting JCOM 23(09), N01. https://doi.org/10.22323/2.23090801

Welche Bedeutung hat Wissenschaftsjournalismus für die Vertrauensbildung?

Wissenschaftsjournalismus versucht, Forschung zugänglich zu machen und hat gleichzeitig die Aufgabe, das Wissenschaftssystem kritisch unter die Lupe zu nehmen. Aktuell ist der Journalismus mit tiefgreifenden Veränderungen konfrontiert – darunter die zunehmende Bedeutung alternativer Informationsquellen und schrumpfende Redaktionsbudgets. Dana Mahr, Christopher Coenen und Nora Weinberger vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT)* haben mit Arianna Bussoletti und Francesca Comunello von der Sapienza University of Rome sowie Julija Baniukevič vom Research Council of Lithuania untersucht, wie Journalist*innen in Deutschland, Italien und Litauen ihre Rolle in der öffentlichen Vertrauensbildung gegenüber der Wissenschaft verstehen – auch vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Entwicklungen in der Medienwelt.

Methode: Die Forscher*innen wählten drei europäische Länder mit unterschiedlichen Mediensystemen und journalistischen Kulturen aus. Sie sprachen mit Journalist*innen von unterschiedlichen Medien und Karrierestufen in moderierten Gesprächen (Fokusgruppen) und Einzelinterviews.

- Deutschland: Aufgrund der vergleichsweise großen und vielfältigen Wissenschaftsjournalismus-Community sei es möglich gewesen, 19 moderierte Fokusgruppen mit 63 Journalist*innen à 60 bis 90 Minuten und acht narrative Folgeinterviews zu führen.

- In Italien sei die Wissenschaftsjournalismus-Community kleiner und stärker auf institutionelle Einrichtungen konzentriert. Es wurden zwei Online-Fokusgruppen mit sieben Teilnehmenden, darunter Journalist*innen und Pressesprecher*innen von Hochschulen und öffentlichen Einrichtungen durchgeführt.

- Litauen: vier Fokusgruppen mit 15 Teilnehmenden (Journalist*innen, Wissenschaftskommunikator*innen, Wissenschaftler*innen und öffentliche Personen).

Die Gespräche wurden zwischen November 2022 und Juli 2023 entlang eines gemeinsamen Diskussionsleitfadens geführt. Darin wurden folgende Themen angesprochen: (1) öffentliches Vertrauen in Wissenschaft, (2) die Rolle von Journalist*innen bei der Aufrechterhaltung, Wiederherstellung und Infragestellung von Vertrauen, (3) Reaktionen auf Fehlinformationen und strukturelle Zwänge, (4) Strategien zur Vertrauensbildung und Einbindung des Publikums. Die Diskussionen wurden in der Muttersprache der Teilnehmenden geführt, aufgezeichnet, transkribiert und analysiert. Die Autor*innen orientierten sich dabei an den Dimensionen Fachkompetenz, Integrität und Wohlwollen (Hendriks et al. 2016).

Ergebnisse: Die Autor*innen arbeiteten einige zentrale Dynamiken heraus:

- Die befragten Wissenschaftsjournalist*innen beobachteten keine allgemeine Erosion des Vertrauens in die Wissenschaft. Stattdessen beschrieben sie Vertrauen als etwas, dass sich kontinuierlich verändert, erarbeitet werden muss und von komplexen soziopolitischen, medialen und kulturellen Dynamiken abhängig ist. Einige Zielgruppen zeigten nach wie vor ein stabiles Vertrauen in Wissenschaft, während andere sich an populistischen Diskursen orientierten. Eine teilnehmende Person sagte, die Menschen vertrauten der Wissenschaft entweder oder lehnten sie ab – je nachdem, was ihrer politischen Identität entspreche.

- Die Arbeitswelt von Journalist*innen wird zunehmend durch politische Polarisierung, wirtschaftliche Instabilität und die Funktionsweise von Online-Plattformen geprägt. Als Herausforderungen beschrieben die Journalist*innen die Verbreitung von Fehlinformationen, kommerziellen Druck und den Rückgang der institutionellen Unterstützung für ihre Arbeit. Einige Desinformationskampagnen zielten darauf, den Journalismus selbst zu untergraben.

- Digitale Ökosysteme eröffneten neue Wege der Interaktion mit dem Publikum, aber führten zu einem härteren Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Von Journalist*innen in Redaktionen werde erwartet, Klicks zu generieren, nicht Komplexität zu erklären, hieß es. In Litauen wurde kritisiert, dass es an Unterstützung fehle, um langfristigen Wissenschaftsjournalismus zu gewährleisten. Auch in Deutschland wurden wirtschaftliche Zwänge beschrieben – selbst in spezialisierten Wissenschaftsredaktionen. Dieser Druck wirke sich auf die Qualität und Glaubwürdigkeit der Berichterstattung aus und erwecke den Eindruck, dass der Journalismus von kommerziellen Prioritäten geleitet werde.

- Journalist*innen beschrieben ein Gefühl der ständigen Defensive, in dem ihre Bemühungen, Fehlinformationen zu entlarven, auf Misstrauen oder Feindseligkeit stießen. Sie nutzten Strategien wie „Prebunking“, um das Publikum zu immunisieren.

- Was das Thema wissenschaftliche Integrität betrifft, wurde in Deutschland berichtet, dass während der Coronapandemie Expert*innenmeinungen anfangs sehr gefragt gewesen seien und sich später Verwirrung und Skepsis breitgemacht habe. Für die Öffentlichkeit sei es schwierig gewesen, mit wissenschaftlichen Unsicherheiten umzugehen. In Italien sagten Teilnehmende, dass Menschen wissenschaftliche Unsicherheit teilweise mit Inkompetenz verwechselten, was Misstrauen schüre.

- Die Teilnehmenden waren sich einig, dass Transparenz in Bezug auf wissenschaftliche Unsicherheiten, journalistische Einschränkungen und redaktionelle Entscheidungen wichtig für den Aufbau von Vertrauen sei. Außerdem sei es wichtig zu zeigen, dass ihre Arbeit dem öffentlichen Wohl diene und Wissenschaft gesellschaftliche Relevanz habe – nicht nur in Krisenzeiten. Als weitere Strategie wurde vorgeschlagen, Wissenschaftskommunikation menschlicher und empathischer zu gestalten, dialogisch zu arbeiten und Formate zu nutzen, mit denen man nicht nur andere Journalist*innen erreiche.

Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse unterstreichen, dass Wissenschaftsjournalist*innen eine zentrale Rolle bei der Aushandlung der Grenzen der öffentlichen Legitimität und Glaubwürdigkeit der Wissenschaft spielen – und das in einer komplexen, digital fragmentierten und politisch umkämpften Medienlandschaft.

In Deutschland herrschten nach wie vor relativ stabile institutionelle Rahmenbedingungen, trotzdem stehen Journalist*innen unter marktwirtschaftlichem Erfolgsdruck – was durch den Einfluss von Online-Journalismus und Social Media noch verstärkt wird. In Italien erschwerten die Marginalisierung des Wissenschaftsjournalismus und die Dominanz des politisierten Mediendiskurses die Arbeit von Journalist*innen. In Litauen arbeiteten Journalist*innen hingegen in einem kleinen Sprachraum, der anfällig für Fehlinformationen sei und litten unter Unterfinanzierung. Trotz dieser Unterschiede wurde Vertrauen in allen drei Ländern als etwas beschrieben, das dynamisch, fragil und kontingent ist. Um Vertrauen aufzubauen, brauche es laut der Journalist*innen nicht nur qualitativ hochwertige Berichterstattung, sondern auch nachhaltige Kommunikationsbeziehungen mit dem Publikum. Sie betonten die Bedeutung von Transparenz, Bescheidenheit und Empathie in ihrer Arbeit.

Es zeigt sich auch, dass Journalist*innen mit den veränderten Bedingungen umgehen, Strategien entwickeln und mit neuen Formaten experimentieren. Die Autor*innen betonen, dass der Aufbau und die Aufrechterhaltung von Vertrauen in die Wissenschaft ein fortlaufendes gesellschaftliches Projekt sei. Sie schlagen deshalb vor, dass Journalist*innen, Wissenschaftler*innen, Pädagog*innen und die Verantwortlichen von Online-Plattformen gemeinsame Strategien zur Verbesserung des öffentlichen Diskurses über Wissenschaft entwickeln sollten. Um die Funktion des Wissenschaftsjournalismus als „Vertrauensschnittstelle“ und kritische, unabhängige und dialogorientierte Arbeit zu unterstützen, seien nachhaltige Investitionen in dessen nötig.

Einschränkungen: Die Ergebnisse dieser explorativen Studie können nicht verallgemeinert werden. Journalist*innen in anderen Ländern und Bereichen sind womöglich mit anderen Herausforderungen konfrontiert. Außerdem basieren die Ergebnisse auf den eigenen Aussagen der Teilnehmenden, die Perspektive des Publikums bleibt außen vor.

Mahr, D., Bussoletti, A., Coenen, C., Comunello, F., Baniukevič, J. and Weinberger, N. (2025). Science journalists and public trust: comparative insights from Germany, Italy, and Lithuania JCOM 24(05), A01. https://doi.org/10.22323/149220250818111637

Mehr Aktuelles aus der Forschung

Mit Ausstellungen für Wissenschaft begeistern? Das wird gerne probiert – aber mit Erfolg? Sophia Schaller, Christina Schumann und Jens Wolling von der Technischen Universität Ilmenau haben Effekte der Ausstellung „Power2Change: Mission Energiewende” untersucht – unter anderem auf das Wissen der Besucher*innen, ihre wahrgenommene Selbstwirksamkeit und ihr Vertrauen in die Umsetzbarkeit der Energiewende. Die Ergebnisse zeigen laut der Autor*innen, dass Wissenschaftsausstellungen die Beschäftigung mit komplexen Themen fördern können. Ein in der Ausstellung angebotenes Spiel zeigte jedoch keine messbaren Effekte auf die Selbstwirksamkeit und das Vertrauen der Besucher*innen.

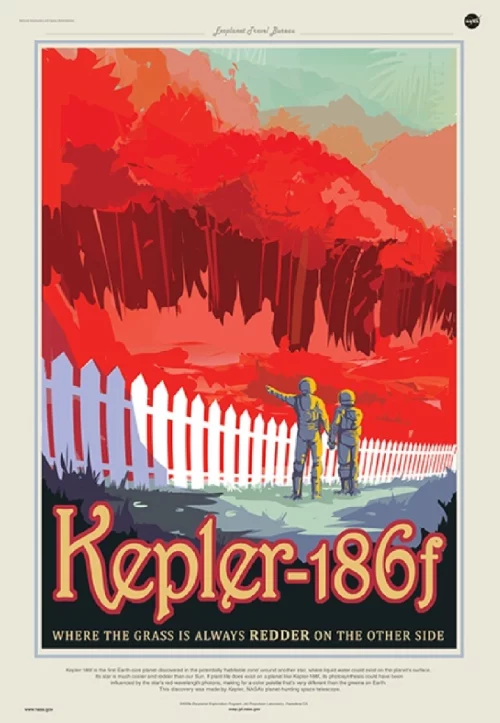

Überlegungen zum Zusammenspiel von Kunst und Wissenschaft finden sich im Journal of Science Communication (JCOM). Karleigh Groves von der Lehigh University, Fanuel Muindi von der Northeastern University und Arianna Zuanazzi vom Child Mind Institute in News York betrachten in einem Essay SciArt-Initiativen aus einer sozialpsychologischen Perspektive und schlagen vor, „Third Spaces“ einzurichten, um außerhalb der eigenen Institutionen Gruppenbildung und Austausch zu ermöglichen. Ceridwen Dovey von der Macquarie University in Sydney untersucht in einem Beitrag, wie SciArt in der Praxis aussehen kann: Sie zeigt, wie Künstler*innen und Wissenschaftler*innen des „Exoplanet Travel Bureau“ der NASA gemeinsam Exoplaneten als Reiseziele der Zukunft visualisieren. Die Autorin beschreibt die Poster als “kreative Dokumente, die wissenschaftliche Spekulationen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Exoplanetenforschung visualisierten”.

Sie haben Lust, selbst die Forschung zu unterstützen? Das Unabhängige Institut für Umweltfragen (UfU e.V.) sucht für das vom BMFTR geförderte Projekt „ChemKom – Strategische Wissenschaftskommunikation zu Risiken von PFAS“ Teilnehmende für Online-Interviews, die 20 bis 30 Minuten dauern sollen. Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich hier und mehr zur Kommunikation über PFAS können Sie im Interview mit Johanna Kramm nachlesen.

Auch in der Forschung geht es um Podcasts. Sie sind zu einem beliebten Medium der Wissenschaftskommunikation geworden. Aber was steckt eigentlich dahinter? Was motiviert Podcaster*innen? Crystal Ngo, Ann Grand und Heather Bray von der University of Western Australia haben 20 Interviews mit australischen Wissenschaftspodcaster*innen geführt. Die Ergebnisse zeigen, dass vor allem persönliche Beweggründe wie Spaß und Interesse an Wissenschaft ausschlaggebend sind. Die Podcaster*innen wenden zwar verschiedene kommunikative Taktiken an, jedoch nicht bewusst in Form von strategischer Wissenschaftskommunikation.

Auch wissenschaftliche Fachzeitschriften produzieren inzwischen Podcasts – insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Medizin. Ein Forschungsteam um Scott Greeves von der University of Tennessee hat jeweils 40 Episoden von zehn verschiedenen Zeitschriften untersucht. Die meisten von ihnen konzentrieren sich auf Studien, die in der jeweiligen Zeitschrift veröffentlicht wurden und werden meistens von Forscher*innen moderiert. Der Stil ist „wissenschaftlich“, emotionale und narrative Elemente werden selten verwendet.

Und zum Schluss ein ganz anderes Thema: Wie kann Kommunikation dazu beitragen, nachhaltigen Wandel in Städten voranzubringen? Hilmar Mjelde von der Western Norway University of Applied Sciences in Bergen und Anders Tønnesen von CICERO Center for International Climate Research in Oslo haben untersucht, wie Beamt*innen in drei mittelgroßen norwegischen Städten strategische Kommunikation einsetzen, um klimafreundliche Verkehrspolitik voranzutreiben, die als gerecht und legitim empfunden wird. Sie zeigen dabei, dass Spannungen thematisiert werden müssen und geben Empfehlungen, wie Widerstände abgebaut werden können.