Das Wisskomm-Update gibt alle 14 Tage einen Überblick über aktuelle Themen, Debatten und Trends. Außerdem finden Sie hier aktuelle Termine und Forschungsergebnisse zur Wissenschaftskommunikation. Was gibt’s Neues?

Wissenschaftsfreiheit in Deutschland nimmt ab

Was gibt’s Neues?

Wissenschaftsfreiheit – Deutschland im Abwärtstrend

Der neue Free to Think Report des Netzwerks Scholars at Risk zeigt, dass die akademische Freiheit weltweit zunehmend unter Druck steht. Laut dem Academic Freedom Index hat sich die Lage seit 2024 in 36 von 179 untersuchten Ländern deutlich verschlechtert – auch in Deutschland.

Zwar gilt Deutschland weiterhin als „überwiegend frei“, doch der Bericht verzeichnet einen klaren Abwärtstrend über die vergangenen zehn Jahre. Gründe sind laut Scholars at Risk wachsende politische Einflussnahme, Konflikte um den Umgang mit Protesten an Hochschulen und eine zunehmende Polarisierung im öffentlichen Diskurs.

Besorgniserregend sei laut dem Netzwerk zudem das politische Klima in Deutschland. Der Aufstieg rechtspopulistischer Kräfte und mediale Kampagnen gegen einzelne Forschungsfelder würden ein Umfeld schaffen, in dem Wissenschaftler*innen mit Druck und Selbstzensur konfrontiert würden. Scholars at Risk warnt, dass diese Entwicklungen – in Deutschland wie weltweit – das Vertrauen in die Unabhängigkeit von Forschung und Lehre langfristig gefährden könnten.

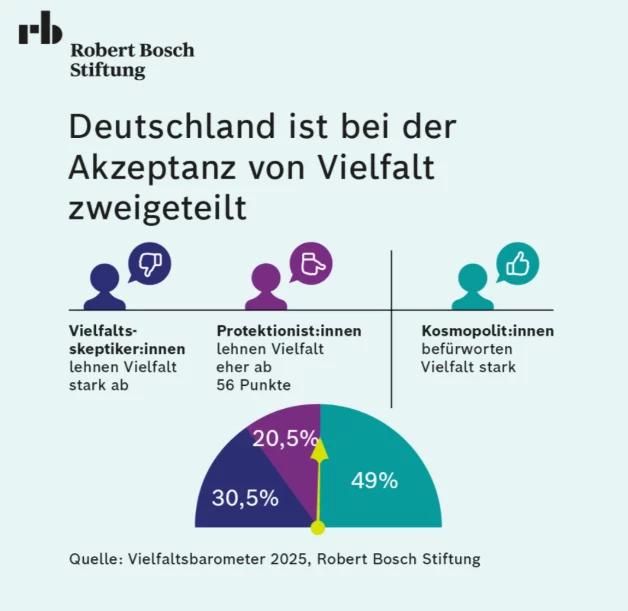

Vielfaltsbarometer zeigt wachsende Polarisierung

Laut einer aktuellen Studie der Robert Bosch Stiftung ist in Deutschland die Akzeptanz für sexuelle Orientierung, Religion und ethnische Herkunft seit 2019 deutlich zurückgegangen. Ökonomische Unsicherheit und Wohlstandsprotektionismus würden Verlustängste und gesellschaftliche Spaltung verstärken.

Gleich bleibt dagegen die akzeptierende Haltung gegenüber Alter, Geschlecht und Behinderung. Menschen, die in heterogenen Umfeldern leben oder aktiv den Austausch mit verschiedenen Gruppen suchen, seien deutlich toleranter, schreibt die Stiftung. Begegnungen würden Toleranz und Wertschätzung gesellschaftlicher Vielfalt fördern.

Die Ergebnisse zeigen: Medien, Wissenschaft und Gesellschaft tragen Verantwortung, Vielfalt aktiv zu gestalten. Durch Dialog, Wissensvermittlung sowie die Ablehnung von spalterischer Rhetorik könne gesellschaftlicher Zusammenhalt gestärkt und Krisenfestigkeit erhöht werden.

Mediennutzung der Deutschen: Stabilität statt Wachstum

Der ARD/ZDF-Medienstudie zufolge verbringen Menschen im Durchschnitt rund sechseinhalb Stunden täglich mit Medien – ein Wert, der kaum noch steigt.

Lineares Fernsehen und Radio bleiben die meistgenutzten Angebote. Gleichzeitig gewinnen Mediatheken, Streamingdienste und Podcasts an Bedeutung und erreichen inzwischen auch ältere Zielgruppen. Während jüngere Menschen online vor allem Videos und Stories bevorzugen, lesen 50- bis 69-Jährige weiterhin am liebsten Artikel.

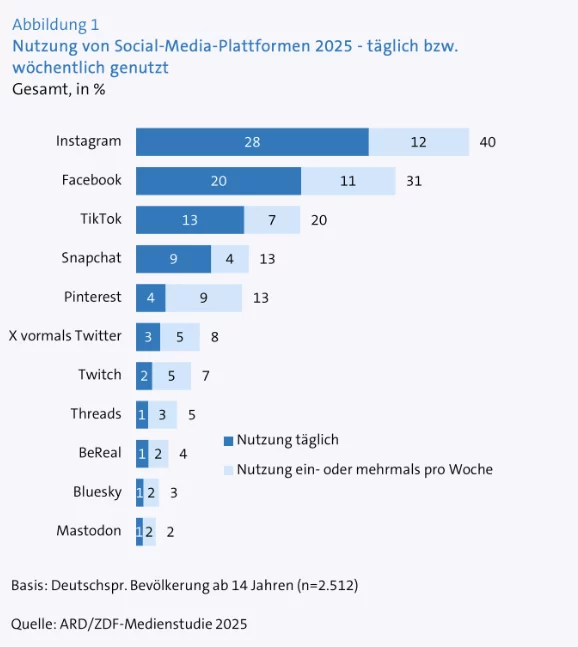

63 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren nutzen soziale Netzwerke mindestens einmal pro Woche. Instagram bleibt mit 40 Prozent Reichweite vorn, verliert aber bei den Jüngeren an Attraktivität. Facebook hält sich auf Platz zwei, TikTok wächst vor allem in der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen, von denen jede*r Zweite dort aktiv ist.

Und sonst so?

Es ist Nobelpreiswoche und damit rückt Forschung wieder stärker in das öffentliche Bewusstsein. In einem Beitrag für das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt Laura Beigel, dass der Nobelpreis nach wie vor relevant und zeitgemäß sei. Er verleihe verdienstvoller Forschung „internationale Strahlkraft“ und trage so wesentlich zur Wissenschaftskommunikation bei. Unter dem Link „populäre Erklärung“ lässt sich nachlesen, welche Forschungsergebnisse das Komitee in diesem Jahr überzeugt haben.

Die Herbst-Ausgabe des Online-Journals Kairos enthält einige spannende multimodale Webtexte zum Thema Wissenschaftskommunikation. Die Beiträge, zum Beispiel über den deutschen YouTube Kanal Kurzgesagt, kombinieren Animation, Audio, Video und Text.

Und die Forschung?

Mit Ausstellungen für Wissenschaft begeistern? Das wird gerne probiert – aber mit Erfolg? Sophia Schaller, Christina Schumann und Jens Wolling von der Technischen Universität Ilmenau haben Effekte der Ausstellung „Power2Change: Mission Energiewende” untersucht – unter anderem auf das Wissen der Besucher*innen, ihre wahrgenommene Selbstwirksamkeit und ihr Vertrauen in die Umsetzbarkeit der Energiewende. Die Ergebnisse zeigen laut der Autor*innen, dass Wissenschaftsausstellungen die Beschäftigung mit komplexen Themen fördern können. Ein in der Ausstellung angebotenes Spiel zeigte jedoch keine messbaren Effekte auf die Selbstwirksamkeit und das Vertrauen der Besucher*innen.

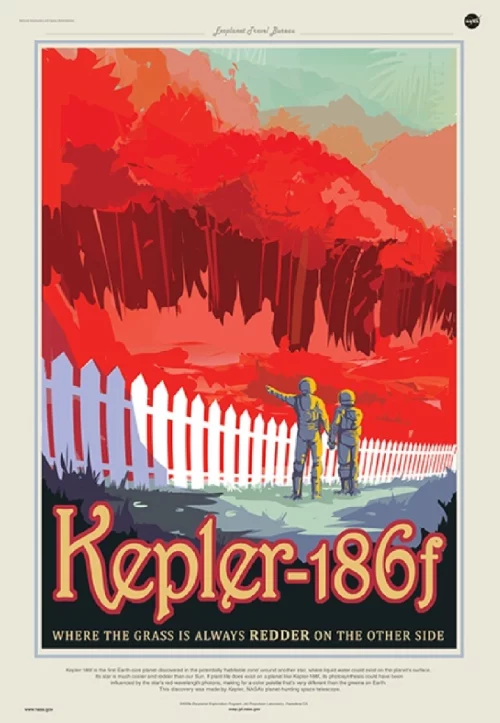

Überlegungen zum Zusammenspiel von Kunst und Wissenschaft finden sich im Journal of Science Communication (JCOM). Karleigh Groves von der Lehigh University, Fanuel Muindi von der Northeastern University und Arianna Zuanazzi vom Child Mind Institute in News York betrachten in einem Essay SciArt-Initiativen aus einer sozialpsychologischen Perspektive und schlagen vor, „Third Spaces“ einzurichten, um außerhalb der eigenen Institutionen Gruppenbildung und Austausch zu ermöglichen. Ceridwen Dovey von der Macquarie University in Sydney untersucht in einem Beitrag, wie SciArt in der Praxis aussehen kann: Sie zeigt, wie Künstler*innen und Wissenschaftler*innen des „Exoplanet Travel Bureau“ der NASA gemeinsam Exoplaneten als Reiseziele der Zukunft visualisieren. Die Autorin beschreibt die Poster als “kreative Dokumente, die wissenschaftliche Spekulationen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Exoplanetenforschung visualisierten”.

Sie haben Lust, selbst die Forschung zu unterstützen? Das Unabhängige Institut für Umweltfragen (UfU e.V.) sucht für das vom BMFTR geförderte Projekt „ChemKom – Strategische Wissenschaftskommunikation zu Risiken von PFAS“ Teilnehmende für Online-Interviews, die 20 bis 30 Minuten dauern sollen. Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich hier und mehr zur Kommunikation über PFAS können Sie im Interview mit Johanna Kramm nachlesen.

Termine

📆 15. Oktober 2025 | Tagung: Wissen und Macht – Wissenschaft in Politik und Gesellschaft (Heidelberg) | Mehr

📆 22. Oktober 2025 | Stammtisch Wissenschaftskommunikation Hannover (online) | Mehr

📆 27. Oktober 2025 | Weiß die KI, dass sie nichts weiß? – Sprachmodelle richtig nutzen | Mehr

📆 5. November 2025 | Infoveranstaltung: science x media Tandems 2026 (online) | Mehr

📆 24. bis 28. November 2025 | I’m A Scientist* Themenrunde: Kunst im digitalen Zeitalter (online) | Mehr

📆 2. Dezember 2025 | WissKon25* – die NaWik-Konferenz für kommunizierende Forschende (Karlsruhe) | Mehr

📆 4. bis 6. Dezember 2025 | Tagung: Sharing Perspectives on AI (Heilbronn) | Mehr

Karriere-Corner

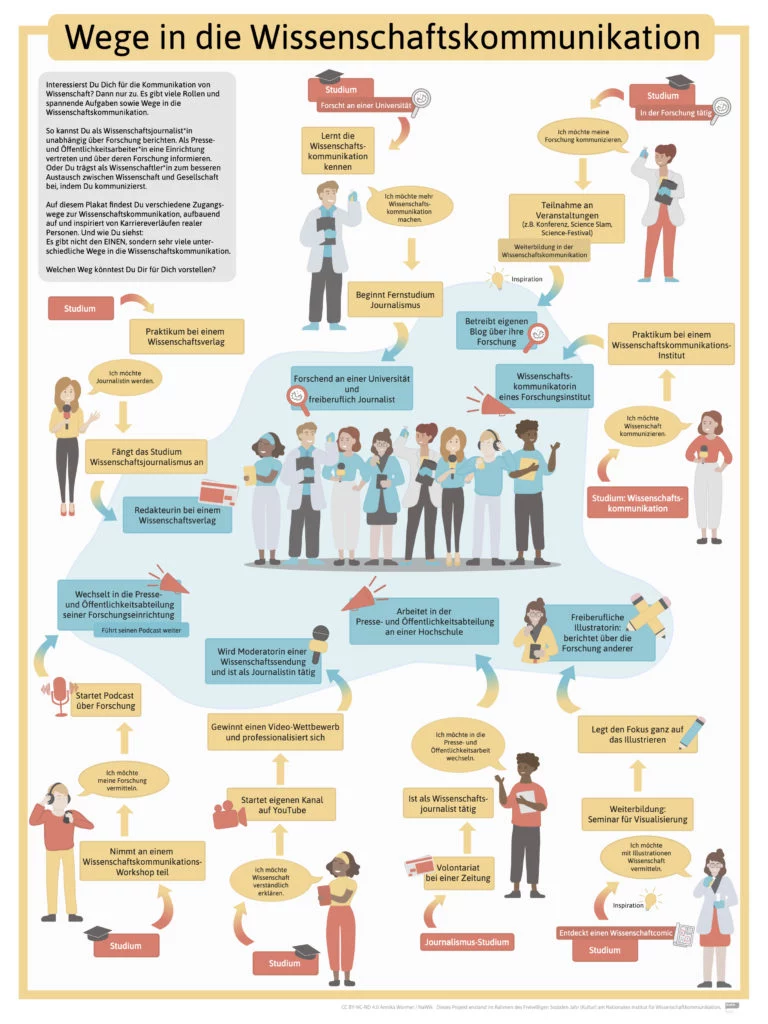

Wir werden oft gefragt: Wie kann man beruflich in die Wissenschaftskommunikation einsteigen? Die kurze Antwort: Es gibt viele Wege. Welche das sind und wie es gelingen kann, haben wir für euch zusammengefasst.

Fundstück

Wenn immer mehr KI-generierte Inhalte im Internet auftauchen, wird es immer schwieriger zu unterscheiden, was echt ist und was nicht, so der YouTube-Kanal „Kurzgesagt – In a Nutshell“.

* Wissenschaft im Dialog (WiD) und das Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation (NaWik) sind zwei der drei Träger der Plattform Wissenschaftskommunikation.de.