Wie entscheiden Studierende, wann die akademische Freiheit eingeschränkt werden sollte? Was macht Storytelling besonders einprägsam? Und welche Rolle spielten Emotionen bei der Arbeit von Gesundheitsexpert*innen in der Pandemie?

Wen würden Studierende canceln? Neues aus der Forschung

In unserem monatlichen Forschungsrückblick besprechen wir aktuelle Studien zum Thema Wissenschaftskommunikation. In diesem Monat geht es um folgende Themen:

- Wessen Vorträge würden Studierende an ihren Universitäten absagen – und warum? Forschende der Universitäten in Konstanz, Mannheim und der LMU München haben dazu Experimente durchgeführt.

- Welche Strategien sorgen beim Storytelling dafür, dass Informationen im Gedächtnis bleiben? Und was bedeutet das für die Wissenschaftskommunikation? Hannah Little und Juliet Dunstone haben mit Wissenschaftskommunikator*innen in Großbritannien gesprochen.

- Unsicherheit, Angst und Einsamkeit: Welche Rolle Emotionen für Mitarbeitende im Gesundheitswesen gespielt haben, haben Forscherinnen von der Universität Athen untersucht.

- Auch in der Rubrik „Mehr Aktuelles aus der Forschung“ geht es um Emotionen – und außerdem um Krisen- und Risikokommunikation.

Konservative Positionen werden eher gecancelt

Was ist dran am Vorwurf der „Cancel Culture“ an deutschen Universitäten? Forschende von den Universitäten in Konstanz, Mannheim und der LMU München – Claudia Diehl, Nils B. Weidmann, Matthias Revers, Richard Traunmüller und Alexander Wuttke – haben drei Umfrageexperimente unter Studierenden durchgeführt und ihre Ergebnisse in der Fachzeitschrift PNAS veröffentlicht.

Methode: Die Experimente wurden in einer „Adversarial Collaboration“ von Forschenden mit gegensätzlichen Ansichten konzipiert. Ziel war, zu untersuchen, worauf Studierende ihre Entscheidungen zur Einschränkung akademischer Freiheit stützen. Die Forschenden wollten herausfinden, warum manche Vorträge aus studentischer Sicht eher abgesagt werden sollten als andere. Ein Team ging davon aus, dass das davon abhänge, ob die Vortragenden eher konservative oder progressive Standpunkte vertreten. Das zweite Team vermutete, dass Vorträge eher dann abgesagt würden, wenn wissenschaftliche Standards verletzt würden und Aussagen als gesellschaftlich gefährlich angesehen werden, beispielsweise für vulnerable Gruppen.

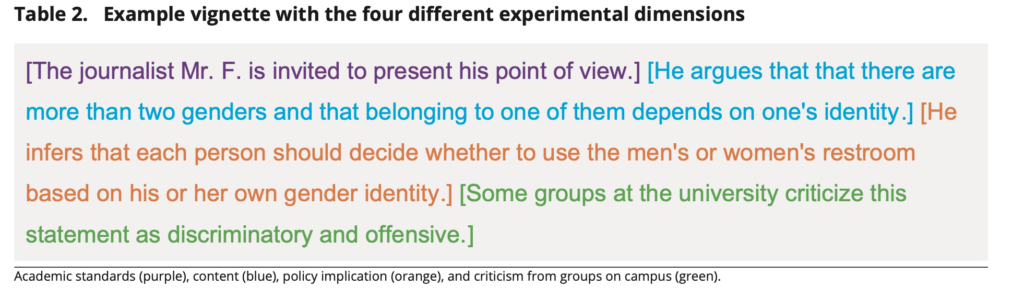

Insgesamt wurden mehr als 3.000 Studierenden an den vier Hochschulen befragt. Ihnen wurden leicht unterschiedliche Szenarien für fiktive Vorträge vorgelegt. Die Vortragsinhalte griffen gesellschaftlich kontrovers diskutierte Themen auf: Genderidentität, das muslimische Kopftuch, Israel und Palästina. Jedes Vortragsthema wurde in einer progressiven und einer konservativen Version präsentiert. Teilweise handelte es sich bei den Vortragenden um Journalist*innen, teilweise um Professor*innen. Auch wurde mitgeteilt, ob eine politische Empfehlung aus dem Vortrag abgeleitet wurde und ob die Aussage Kritik von Gruppen auf dem Campus hervorrief.

Außerdem wurden in manchen Szenarios beschrieben, welche gesellschaftsschädlichen Folgen die Aussagen der Vortragenden haben könnten. In einem Fall war dies ein Verbot für Transfrauen, die Frauentoiletten zu nutzen. Für progressive Aussagen wurden ebenfalls mögliche negative Wirkungen beschrieben. Die Studierenden wurden in Studie 3 zudem gefragt, für wie gefährlich sie die Aussagen selbst hielten.

Die Befragten sollten in allen Studien entscheiden, ob die Universität den jeweiligen Vortrag absagen sollte, ob ein Lehrangebot zurückgezogen werden sollte, das Buch der referierenden Person aus der Bibliothek entfernt werden solle und ob Proteste im Umfeld der Veranstaltung zugelassen werden sollten.

Ergebnisse: Die Ergebnisse zeigen, dass konservative Positionen inhaltlich diskriminiert werden. In der ersten Studie etwa befürwortete jede*r vierte Studierende die Absage eines Vortrags – selbst wenn dieser keine explizite politische Empfehlung enthielt und keine Beschwerden von Gruppen auf dem Campus hervorruft. Wenn eingeladene Redner*innen Journalist*innen sind, die ihre Meinungen präsentieren, anstatt Professor*innen, die Forschungsergebnisse vorstellen, befürworteten Studierende eher Maßnahmen wie die Absage von Vorträgen und die Kündigung von Lehraufträgen.

Auch die Ergebnisse der zweiten Studie weisen darauf hin, dass die Diskriminierung aufgrund der Weltanschauung der Hauptgrund dafür ist, warum Studierende bereit sind, die akademische Freiheit einzuschränken. Studie 3 kommt zu dem Ergebnis, dass die Studierenden konservative Positionen grundsätzlich für gesellschaftsschädigender hielten.

Es zeigt sich auch, dass journalistische Meinungen mit politischen Konsequenzen dann stärker abgelehnt werden, wenn es sich um konservative Positionen handelt. Ein progressiver Journalist werde also immer noch eher toleriert als ein konservativer Professor, der lediglich seine Forschungsergebnisse präsentiert.

Schlussfolgerungen: Die Forschenden leiten aus ihren Ergebnissen ab, dass ein erheblicher Teil der Studierenden Einschränkungen des akademischen Diskurses befürwortet – vor allem bei konservativen Standpunkten. Dies wird zum Teil dadurch erklärt, dass die befragten Studierenden konservative Standpunkte häufig als schädlicher für die Gesellschaft wahrnehmen.

Das zeigt, dass beide Forschungsteam teilweise Recht hatten: Konservative Thesen werden eher gecancelt als progressive, aber dies geschieht zum Teil deshalb, weil sie als Bedrohung für marginalisierte Gruppen wahrgenommen werden.

In einem Gastkommentar für die ZEIT (49/2025) schreiben die beiden Studienautor*innen Claudia Diehl und Richard Traunmüller, dass es Universitäten gelingen müsse – „durch Formate, in denen nicht nur Argumente bewertet werden, sondern auch moralische Reflexe“. Wer fordere, eine Stimme müsse verstummen, solle begründen können, welcher Schaden entstünde, wenn sie gehört würde. „Gerade in Zeiten, in denen die Angriffe auf die akademische Freiheit nicht nur von innen (durch Studierende), sondern auch von außen (durch Regierungen) ausgehen, sollte klar sein, was für ein fragiles Gut sie darstellt.“

Einschränkungen: Das Science Media Center bat einige Expert*innen um Einschätzungen zur vorliegenden Studie. Carsten Sauer, Professor für Sozialstrukturanalyse sozialer Ungleichheiten an der Universität Bielefeld, kritisiert, dass die politischen Positionen nicht nachvollziehbar gelabelt werden. Was in der Studie – vermutlich im Anschluss an den US-amerikanischen Diskurs – als „konservative“ Meinung gekennzeichnet werde, entspreche seiner Interpretation teilweise eher Positionen des rechten bis rechtsäußeren Spektrums. Das hätte auch Implikationen für die Interpretationen der Ergebnisse, weil es dann nicht heißen würde, dass Studierende konservative Standpunkte diskriminieren, „sondern Positionen des rechten beziehungsweise des rechtaußen Spektrums ablehnen.“

Diehl C et al. (2025): Students’ motives for restricting academic freedom: Viewpoint discrimination and prosocial concerns. PNAS. DOI: 10.1073/pnas.2503804122

Storytelling: Was macht Geschichten einprägsam?

Soap-Operas, Romane sowie einfacher Klatsch und Tratsch: Menschen nutzen Geschichten, um die Welt zu verstehen und Informationen weiterzugeben. Storytelling wird auch in der Wissenschaftskommunikation genutzt, um das Publikum emotional zu involvieren. Worauf kommt es an, wenn Geschichten Aufmerksamkeit erregen und im Gedächtnis bleiben sollen? Welche Risiken sind damit verbunden?

Hannah Little und Juliet Dunstone von der Universität Liverpool haben Interviews mit Wissenschaftskommunikator*innen in Großbritannien geführt. Sie sprachen darüber, wie diese Storytelling einsetzen – und mit möglichen kognitiven Verzerrungen umgehen.

Methode: Die beiden Autorinnen beziehen sich auf Forschungsergebnisse aus den Bereichen Psychologie, Anthropologie, Kulturevolution und Kognitionswissenschaft, die bisher in der Wissenschaftskommunikation kaum beachtet worden seien. Little und Dunstone weisen darauf hin, dass Geschichten eher im Gedächtnis bleiben, wenn sie bestimmte Merkmale aufweisen, die die folgenden „kognitive Verzerrungen“ („cognitive biases“) ausnutzen:

- Soziale Interaktion: Geschichten, in denen es soziale Interaktion und mehr als eine menschliche Figur gibt, seien einprägsamer.

- Intuitiv widersprüchliche Informationen: Kontraintuitive Elemente sind auffälliger und überraschender als intuitive Informationen. Untersuchungen hätten aber auch gezeigt, dass völlig kontraintuitive Geschichten zu komplex sein können, um verstanden zu werden.

- Negative Informationen: Menschen widmen negativ bewerteten Informationen unverhältnismäßig viel Aufmerksamkeit und merken sie sich eher. Eine evolutionäre Erklärung dafür könnte sein, dass Informationen, die Angst, Ekel oder Wut auslösen, für Menschen gefährlich sein könnten..

- Überlebensinformationen: Menschen achten normalerweise auf Informationen über Bedrohungen oder auf Hilfestellungen, diese zu überwinden.

Die Autorinnen sprachen mit 19 Expert*innen in Großbritannien in Online-Interviews darüber, wie sie Storytelling nutzten. Sie stellten ihnen die verschiedenen kognitiven Verzerrungen vor und fragten, welche Chancen und Risiken die Expert*innen darin sähen. Unter den Befragten fanden sich Wissenschaftsjournalist*innen, Museumsfachleute, Fachleute für Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaftspädagog*innen. Die Interviews wurden nach der thematischen Analyse von Clarke und Braun1 ausgewertet, wobei teils vorgegebene Themen und teils neue, aus dem Material entstandene Themen verwendet wurden.

Ergebnisse: Die Teilnehmenden nutzten Storytelling in unterschiedlichen Kontexten, für unterschiedliche Inhalte und Medien: zum Beispiel in Theaterstücken, in Artikeln, Workshops, Online-Videos oder Porträts über Wissenschaftler*innen. Einige berichteten, dass sie versuchen, Storytelling auf unkonventionelle Art und Weise einsetzten – zum Beispiel, indem sie konkrete Orte wie ein Museum als Geschichte erzählen.

Die Teilnehmenden sahen im Storytelling eine Möglichkeit, Informationen ansprechender zu gestalten, Resonanz und Interesse zu erzeugen sowie Kontext für die Wissenschaft zu schaffen. Praktische Einschränkungen seien das Fehlen von Zeit und anderer Ressourcen. In langen Formaten sei es einfacher, mit Storytelling zu arbeiten, als es beispielsweise in den sozialen Medien der Fall ist.

Überlegungen zu sozialen Interaktionen:

- Einige Teilnehmende hatten bereits Erfahrungen mit sozialen Elementen in wissenschaftlichen Geschichten.

- Soziale Informationen könnten die Wissenschaft „menschlicher” machen, insbesondere Mathematik oder Naturwissenschaften. Es könne aber auch eine Herausforderung sein, in diesen Disziplinen menschliche Geschichten zu erzählen – auch wegen des Widerstands von Wissenschaftler*innen.

- Soziale Geschichten könnten zeigen, dass Wissenschaft keine Einzelleistung sei.

- Einige Befragte befürchteten, dass Geschichten mit sozialen Interaktionen die Objektivität der Wissenschaft beeinträchtigen könnte und Meinungen zu viel Wert beigemessen würde.

- Andere befürchteten, dass die Verwendung von einzelnen Protagonist*innen das Risiko berge, nicht alle Zielgruppen und Weltanschauungen repräsentieren zu können.

- Auch fehle manchmal die Zeit für soziale Interaktionen und Gespräche mit Menschen.

Überlegungen zu kontraintuitiven Informationen:

- Die Befragten sahen kontraintuitive Informationen als etwas an, das zum Geschichtenerzählen dazugehört. Überraschungen wurden als wirkungsvolles Instrument verstanden, um über Forschung zu berichten und das Publikum zu begeistern.

- Kontraintuitive Geschichten funktionieren besonders gut in den sozialen Medien.

- Einige Kommunikator*innen sahen in kontraintuitiven Elementen eine Möglichkeit, das Publikum herauszufordern und zu ermutigen, Dinge herauszufinden.

- Die Teilnehmenden hielten es jedoch für wichtig, kontraintuitive Informationen nur dann zu kommunizieren, wenn dies die Wissenschaft auch hergebe. Sensationslust und falsche Darstellungen sollten vermieden werden.

- Kontraintuitive Informationen könnten außerdem Menschen verprellen und Verwirrung stiften.

Überlegungen zu negativen Informationen:

- Negative Informationen wurden als Mittel verstanden, Aufmerksamkeit zu generieren und Stoff zum Nachdenken zu bieten.

- Vor allem in der Risiko-, Klimawandel- und Gesundheitskommunikation könnten negative Aspekte zum Handeln anregen.

- Die Teilnehmenden sahen kein Problem darin, negative Informationen zu vermitteln, wenn diese den Tatsachen entsprechen – schließlich gehe es in der Wissenschaft auch um harte Arbeit, Enttäuschungen und Misserfolge.

- Von allen kognitiven Verzerrungen waren negative Informationen trotzdem am umstrittensten. Alle Teilnehmenden waren sich einig, dass sie vorsichtig eingesetzt werden sollten. Sie wollen beispielsweise nicht zu deprimierend wirken, verängstigen oder schockieren, dass die Handlungsfähigkeit beeinträchtigt wird.

Überlegungen zu Überlebensinformationen:

- Überlebensinformationen wurden insbesondere in Kontexten existenzieller Bedrohungen wie der Klimakrise, Gesundheit und Pandemien als nützlich angesehen.

- Einige Kommunikator*innen waren der Meinung, dass Überlebensinformationen für jede Art von Wissenschaft funktionieren könnte, weil es stets darum ginge, das Leben von Menschen zu verbessern. Andererseits wurde auch gesagt, dass es schwierig sei, in bestimmten Disziplinen wie der Mathematik Geschichten zu finden, die direkt mit dem Überleben von Menschen verknüpft seien.

- Vorgeschlagen wurde, schrecklichen Themen etwas Positives entgegenzusetzen und Lösungen anzubieten.

- Auch könne die Fokussierung auf das Überlebensthema von anderen Themen ablenken, die keine existenzielle Krise verursachen, aber trotzdem Aufmerksamkeit verdienen.

Angemerkt wurde auch, dass Wissenschaftskommunikation nicht nur zum Ziel habe, dass sich das Publikum Informationen merke. Es gehe auch um Freude, Verständnis, Engagement, Nachwuchsgewinnung, Verhaltensänderungen und Einstellungsänderungen. Es reiche also nicht aus, wenn Informationen möglichst einprägsam seien.

Ein anderes Thema war die Wahrung wissenschaftlichen Integrität. Während Romanautor*innen alles machen könnten, seien Wissenschaftskommunikator*innen an Fakten gebunden. Es gab ein starkes Bedürfnis, nicht reißerisch zu kommunizieren. Es gab jedoch eine gewisse Bereitschaft, Inhalte anzupassen, um bestimmte Verzerrungen zu adressieren – zum Beispiel, Geschichten so umzuschreiben, dass menschliche Charaktere stärker im Mittelpunkt stehen.

Schlussfolgerungen: Wissenschaftskommunikator*innen berichteten, bereits kognitive Verzerrungen zu nutzen – vor allem, wenn der Inhalt dies begünstigte. Es wurden aber auch eine Reihe von praktischen Problemen und Vorbehalten angesprochen. Einprägsamkeit wurde als wichtig beurteilt, aber nicht als einziges und wichtigstes Ziel der Wissenschaftskommunikation.

Grundsätzlich zeigt sich in den Interviews eine Forderung zur Abwägung: Negative Emotionen könnten beispielsweise in der Klimakommunikation eine wichtige Rolle spielen, aber es wurde auch befürchtet, dass Menschen abgeschreckt werden könnten.

Auch befürchteten die Befragten, dass kognitive Verzerrungen Geschichten als reißerisch erscheinen lassen könnten. Die Autorinnen warnen an dieser Stelle jedoch, dass die Wissenschaftskommunikation sich selbst einschränken könnte, während andere im Internet gezielt diese Mechanismen ausnutzen, um Aufmerksamkeit zu bekommen.

Einschränkungen: Befragt wurden nur Fachleute in Großbritannien, sodass sich die Ergebnisse nicht ohne Weiteres übertragen lassen. Untersucht wurde die Sicht von Kommunikator*innen. Wie die diskutierten Strategien tatsächlich auf das Publikum wirken, müsste in weiterer Forschung untersucht werden.

Little, H., & Dunstone, J. (2025). ‘A fiction author can do anything, we’re bound by the facts’: The risks and opportunities of taking advantage of cognitive biases in storytelling for science communication. Public Understanding of Science, 0(0). https://doi.org/10.1177/09636625251387445

Zwischen Erschöpfung und Hoffnung: Die Rolle von Gefühlen in der Pandemie

Viele Menschen verbinden Gefühle von Unsicherheit, Angst und Einsamkeit mit der Coronapandemie – im Privaten, aber auch beruflich. Welche Rolle Emotionen für Mitarbeitende im Gesundheitswesen gespielt haben, haben Evangelia Chordaki von der National Hellenic Research Foundation und Maria Zarifi von der Universität Athen untersucht. Sie wollten wissen: Welche Emotionen wurden in der Krisensituation ausgedrückt oder verschwiegen? Wie wirkte sich das auf die Produktion und Kommunikation wissenschaftlichen Wissens aus? Um das herauszufinden, befragten die Forscherinnen medizinisches Fachpersonal in Griechenland.

Methode: Zwischen Januar und Oktober 2024 führten Chordaki und Zarifi insgesamt 31 Interviews mit 22 Personen – teilweise persönlich, teilweise online. Interviewt wurde medizinisches Personal, das direkt mit Patient*innen arbeitete, Laborwissenschaftler*innen und Expert*innen von Gesundheitsinstitutionen. Die Studie entstand im Rahmen des Projekts „Networks of Transmission and Communication of Knowledge & Expertise” (NETRAC-NeX).

Theoretisch bezogen sie sich auf das Konzept der „emotionalen Haftfähigkeit“ („stickiness of emotions“) der feministischen Theoretikerin Sara Ahmed. Die Theorie besagt, dass emotionale Bindungen in Krisenzeiten verstärkt werden. Das Ziel der beiden Forscherinnen war zu erforschen, wie sich emotionale Dynamiken auf Wissenspraktiken auswirken und wie sie von institutionellen, geschlechts- und berufsspezifischen Hierarchien beeinflusst werden.

Die Interviews wurden mit einer reflexiven Thematischen Analyse (TA) nach Braun und Clarke ausgewertet. Dabei berücksichtigten die Forscherinnen, dass auch ihre eigenen Erfahrungen, kulturellen und disziplinären Hintergründe die Interpretation der Gespräche beeinflussten. Nicht nur das gesprochene Wort, sondern auch Momente des Schweigens und andere Dynamiken, die die Interviews prägten, wurden in die Analyse einbezogen.

Ergebnisse: Die Forscherinnen identifizierten fünf Themen, die spiegeln, wie affektive Erfahrungen mit Wissen, beruflichen Rollen und institutionellen Strukturen in der Pandemie zusammenhingen:

- Umgang mit Unsicherheit und epistemischer Fragilität

- Der Begriff „epistemische Fragilität” bezieht sich auf sozial verankerte Ängste, die im Zusammenhang mit unvollständigem Wissen entstehen.

- Fehlende Richtlinien und unvollständige Daten führten zu emotionalen Reaktionen und „epistemischer Ermüdung“. In der Folge wurden auch vorläufige Daten und Richtlinien zu Hoffnungsträgern, die ein wenig Sicherheit gaben.

- Emotionen wie Verwirrung, Angst und Furcht prägten, wie Expert*innen mit dem Unbekannten umgingen, ihre Praktiken anpassten und inmitten von Unsicherheit trotzdem Autorität ausübten.

- Ärzt*innen, die direkt mit Patient*innen arbeiteten, berichteten, wie Wissenslücken zu einem körperlichen Gefühl der Verwirrung und Hilflosigkeit führten.

2. Ethischer Druck und moralische Spannungen

- Laborwissenschaftler*innen betonten, wie methodische Lücken Selbstzweifel und Schuldgefühle hervorriefen. Laut den Forscherinnen zeigt das, wie systemische Unsicherheit als persönliches Versagen verinnerlicht wurde.

- Schuldgefühlen und moralischer Unsicherheit entstanden auch, wenn die Grenzen zwischen Pflege und Forschung verschwammen. Interviewpartner*innen waren unsicher, ob Proband*innen verstanden hätten, dass sie an einer Studie teilnahmen und nicht behandelt wurden.

- Eine Art, mit eigenen Gefühlen umzugehen, war, sich auf Leitlinien – etwa der WHO – zu berufen und auf diese Weise Verantwortlichkeit abzugeben.

- Auch Momente des Zurückhaltens oder Schweigens wurden zu Strategien des emotionalen und ethischen Selbstschutzes.

3. Emotionale Arbeit, Erschöpfung und Einsamkeit

- Die Teilnehmenden berichteten von Burnout, emotionaler Taubheit und Isolation. Laborwissenschaftler *innen und institutionelle Expert*innen beschrieben extreme Bedingungen, die durch lange Arbeitszeiten, minimale Anerkennung und körperliche Erschöpfung gekennzeichnet waren.

- Diese Zustände wurden teilweise ausgelebt, teilweise in einer Art „Überlebensmodus“ unterdrückt. Den Forscherinnen zufolge wurde Erschöpfung zu einem unausgesprochenen Kriterium für Glaubwürdigkeit.

Von Druck und Erschöpfung berichteten vor allem Frauen und jüngere Mitarbeitende. Von ihnen wurde erwartet, sich stärker zu verausgaben – oder sie verspürten ein größeres Verantwortungsbewusstsein, dies zu tun. Die Autorinnen vermuten hier eine geschlechtsspezifische Moralisierung der Pflege.

4. Vertrauen, Anerkennung und Machtstrukturen

- Laborwissenschaftler*innen und institutionelle Expert*innen beschrieben Erfahrungen der Ausgrenzung aufgrund ihres Geschlechts, ihres disziplinären Hintergrunds oder ihrer regionalen Zugehörigkeit. Das zwang sie dazu, ihre Kompetenz ständig unter Beweis zu stellen.

- Personen in zentralen oder leitenden Positionen wurden eher anerkannt und emotional bestätigt, während andere ihre Kompetenz unter Beweis stellen mussten.

- Laut den Autorinnen verstärkten emotionale Dynamiken auf diese Weise bestehende Hierarchien und bestimmten, wessen Wissen als glaubwürdig angesehen wurde.

5. Hoffnung, Motivation und kollektive Ziele

- Gefühle wie Hoffnung, Stolz und zivilgesellschaftliche Verantwortung motivierten dazu, trotz Erschöpfung weiterzumachen. Hoffnung wirkte als verbindendes Element und stärkte die Solidarität.

- Teilweise wurde die Zusammenarbeit durch das Bewusstsein von einem gemeinsamen Ziel geprägt. Zwischenmenschliches Vertrauen und wissenschaftliche Fortschritte, wie die Impfstoffverteilung, gaben Hoffnung.

- Obwohl Geschlecht und andere Identitätsfaktoren weiterhin die Machtverhältnisse prägten, war das gemeinsame Verantwortungsgefühl stark genug, um soziale Beziehungen zwischen Expert*innen zu stärken.

Schlussfolgerungen: Die Autorinnen stellen fest, dass Emotionen konstitutiv für wissenschaftliche Prozesse waren. Zweifel, Verwirrung und epistemische Erschöpfung prägten, wie Wissen geschaffen, bewertet und verbreitet wurde. Trotz der Belastungen und der großen Erschöpfung, die sich in den Interviews offenbaren, zeigt sich auch ein sehr starkes Verantwortungsgefühl. Viele Teilnehmende fühlten sich verpflichtet, klar zu kommunizieren und zu handeln. Die Autorinnen schließen daraus, dass eine solche Krisensituation nicht zum Rückzug führen muss, sondern mit Engagement und Solidarität einhergehen kann.

Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung einer intersektionalen Perspektive, die verschiedene Merkmale von Personen analytisch einbezieht. Es zeigt sich, dass Status, Geschlecht und fachlicher Hintergrund beeinflussen, wessen Gefühle als legitim galten, wessen Wissen anerkannt wurde und wer die emotionale Last trug.

Emotionen spiegeln institutionelle Bedingungen, aber gestalten diese auch mit – beispielsweise, indem sie Hierarchien stabilisieren. Diese Dynamiken wirken sich, so Chordaki und Zarifi, auch auf die Beziehungen zu Öffentlichkeit, Medien und Politik aus.

Die Autorinnen leiten folgende Impulse für die Wissenschaftskommunikation ab:

- Emotionale Arbeit muss als ein zentraler Bestandteil der Wissensproduktion unter Unsicherheit anerkannt werden. Sie sollte nicht als unwissenschaftlich abgetan werden.

- Wissenschaftskommunikation sollte die emotionalen Bedingungen, unter denen Expertise ausgeübt wird, thematisieren – beispielsweise, wie Gefühle Autorität und Entscheidungsfindung prägen.

- Außerdem fordern die Autorinnen emotional sensible Kommunikationsstrategien, die über reines Krisenmanagement hinausgehen und die konstitutive Rolle von Emotionen in der Wissenschaft anerkennen.

Einschränkungen: Da es sich um eine fallbasierte Studie in Griechenland handelt, ist die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Kontexte eingeschränkt. Die Untersuchung beruht auf den Selbstauskünften der Teilnehmenden, die durch zeitlichen Abstand, Erinnerungslücken und durch den Wunsch, erwünschte Antworten zu geben, verzerrt sein könnten.

Chordaki, E., Zarifi, M. (2025). ‘Feeling uncertainty: power, knowledge and emotions in times of crisis’. JCOM 24(06), A05. https://doi.org/10.22323/157420251002190134

Zwischen Erschöpfung und Hoffnung: Die Rolle von Gefühlen in der Pandemie

Ob Staunen, Verblüffung, Freude oder Ehrfurcht: Gezielt oder unbewusst erzeugte Emotionen spielen in der Kommunikation von Wissenschaft eine wichtige Rolle. Trotzdem werden sie in der Forschung bisher wenig beachtet. Das Journal of Science Communication (JCOM) reagiert darauf mit einer Sonderausgabe mit sechs Beiträgen zum Thema.

Einer von ihnen widmet sich der Frage, wie die Glaubwürdigkeit eines Sprachmodells eingeschätzt wird, das wissenschaftliche Informationen mit einfühlsamer und humorvoller Sprache vermittelt. Evelyn Jonas und Monika Taddicken von der Technischen Universität Braunschweig haben dazu zwei Studien durchgeführt. Sie zeigen, dass sich Humor negativ auf die Wahrnehmung von Glaubwürdigkeit auswirken kann. Eine einfühlsamere Ausdrucksweise wurde hingegen als vertrauenswürdiger bewertet.

Mit Gefühlen, die der Blick in den Himmel hervorrufen kann, haben sich Joana B. V. Marques vom Institute of Astrophysics and Space Sciences in Portugal und Andrew P. Carlin von der Ulster University beschäftigt. Sie untersuchten Videomaterial, in dem Erwachsene, Jugendliche und Kinder unter der Anleitung von Astronom*innen Teleskope ausprobieren. Dabei zeigt sich, wie wichtig es ist, Emotionen mit anderen Menschen zu teilen.

Wie Theaterstücke zur Auseinandersetzung mit Gesundheitsthemen anregen können, zeigen Mário Montenegro, Silvia Carballo und Francisca Moreira von der Theatergruppe Marionet in Coimbra in Portugal in einem Praxiseinblick. Darin teilen sie ihre Erfahrungen mit einer Theaterperformance, die sich mit bipolaren Störungen beschäftigt und das Publikum auf einer emotionalen Ebene ansprechen soll.

Mehr Interviews und Beiträge zu Emotionen in der Wissenschaftskommunikation finden Sie auf der Schwerpunkt-Seite von Wissenschaftskommunikation.de.

Wie bereiten wir uns auf (Natur-)Katastrophen vor? Welche Kommunikationskanäle funktionieren in lokalen Communities, um vorausschauend Wissen zu vermitteln und im Ernstfall zu informieren? Ein Forschungsteam um Edwin Rizal von der Padjadjaran University im indonesischen Bandung hat dazu mit Katastrophenschutzbeauftragten, Pädagog*innen, Gemeindevorsteher*innen und lokalen Freiwilligen gesprochen. Dabei wurde deutlich, wie wichtig digitale Plattformen wie WhatsApp und Facebook für die Verbreitung von Informationen über Gefahren und Risiken geworden sind. Gleichzeitig bergen sie die Gefahr von Fehlinformationen. Traditionelle Warnsysteme wie Sirenen und Beschilderungen hingegen hätten sich aufgrund von Wartungsproblemen verschlechtert. Eine zentrale Rolle spielen also informelle Netzwerke, lokales Wissen und schulische Initiativen zur Aufklärung über mögliche Katastrophen.

In Japan hat ein Forschungsteam um Hitomi Matsunaga von der Nagasaki University eine Umfrage unter Geschichtenerzähler*innen in Fukushima durchgeführt, die den Tsunami und die Nuklearkatastrophe im Jahr 2011 miterlebt haben. Die meisten Befragten wollten weiter als Geschichtenerzähler*innen arbeiten. Viele berichteten aber von Schwierigkeiten – beispielsweise aufgrund mangelnder finanzieller Unterstützung und zu geringem Selbstbewusstsein. Die Autor*innen der Studie unterstreichen die Bedeutung solcher lokaler Stimmen, um auf Grundlage persönlicher Erfahrungen den Katastrophenschutz zu unterstützen.

- Braun, V., & Clarke, V. (2022a). Thematic analysis: a practical guide. SAGE Publications Ltd.

Braun, V., & Clarke, V. (2022b). Toward good practice in thematic analysis: avoiding common problems ↩︎