Welche Folgen kann es haben, wenn Menschen ihr Verständnis von wissenschaftlicher Forschung überschätzen? Wie thematisieren Medien die sozialen Folgen von Künstlicher Intelligenz? Und welche Studien werden auf YouTube zitiert?

Wann ist easy zu easy? Neues aus der Forschung

In unserem monatlichen Forschungsrückblick besprechen wir aktuelle Studien zum Thema Wissenschaftskommunikation. In diesem Monat geht es um folgende Themen:

- Die Psychologin Sara Salzmann hat mit Kolleg*innen Effekte von animierten Videoabstracts untersucht. Im Interview spricht sie über die Studie.

- Wie berichten deutsche Medien über die sozialen Folgen von Künstlicher Intelligenz? Das haben Lina Brink von der Hochschule Düsseldorf und Elke Grittmann von der Hochschule Magdeburg-Stendal untersucht.

- Der Erwähnung wissenschaftlicher Studien auf YouTube und anderen Kanälen hat sich Pablo Dorta-González von der University of Las Palmas de Gran Canaria gewidmet.

- In der Rubrik „Mehr Aktuelles aus der Forschung“ geht es unter anderem um Klimawandel, Hochschulkommunikation und Künstliche Intelligenz.

Der Easiness-Effekt: Wie einfach sollte Wissenschaft erklärt werden?

Können Videos zur Selbstüberschätzung verleiten? Sara Salzmann hat mit ihren Kolleg*innen Charlotte Walther und Kai Kaspar von der Universität Köln in einem Experiment getestet, wie Menschen auf animierte Videozusammenfassung von wissenschaftlichen Studien reagieren.

Frau Salzmann: Was versteht man unter dem Easiness-Effekt?

Er zeigt, dass verständlichere Inhalte meistens nicht nur einfacher zu verstehen sind, sondern auch glaubwürdiger wirken. Einfachere Inhalte stärken das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, diese Inhalte zu bewerten.

Der Easiness-Effekt wurde bisher vor allem in Texten untersucht. Dazu wurden Beispiele in einfacher Sprache formuliert und mit Texten in wissenschaftlicher Sprache verglichen.

Sie und Ihre Kolleg*innen haben ein Experiment mit knapp 180 Teilnehmenden durchgeführt, um zu prüfen, ob sich der Easiness-Effekt auch in Videoformaten nachweisen lässt. Wie sind Sie vorgegangen?

Wir wollten interessierte Lai*innen rekrutieren, die sich gerne mit wissenschaftlichen Inhalten auseinandersetzen. Da wir psychologische Studien als Material genutzt haben, haben wir aber Psychologie-Studierende ausgeschlossen.

Als Grundlage für die Produktion der Videos haben wir wissenschaftliche Abstracts und vereinfachte Zusammenfassungen dieser Abstracts genutzt, die in einer psychologischen Fachzeitschrift erschienen waren. Die eine Hälfte der Teilnehmenden bekam das einfachere Video, die andere Hälfte das schwerer verständliche Video. Innerhalb der beiden Gruppen hat jeweils die eine Hälfte ein Aufklärungsvideo über den Easiness-Effekt bekommen, die andere Hälfte nicht. Insgesamt hatten wir somit vier Gruppen.

Wie sahen die Videos aus?

Es handelte sich um animierte Videos, die auf den wissenschaftlichen Abstracts und den vereinfachten Zusammenfassungen basierten. Auf der Tonspur lief der eingesprochene wissenschaftliche Abstract beziehungsweise die einfache Zusammenfassung. Wir haben den jeweiligen Text genutzt und diesen dann mit Animationen ergänzt. Gerade, wenn es in den wissenschaftlichen Abstracts um statistische Modelle ging, sahen auch die Animationen komplexer aus. Bei den vereinfachten Zusammenfassungen waren die Animationen einfacher.

Sie haben die Studienteilnehmenden dann gefragt, wie verständlich und wie glaubwürdig die Videos waren. Was wollten Sie noch wissen?

Wir haben auch gefragt: Wie schätzen Sie Ihr Vertrauen in die eigene Fähigkeit ein, die besagte Studie beurteilen zu können? Inwiefern sind Sie fähig, eine Entscheidung über diese Studie zu treffen ohne weitere Informationen einzuholen, wie zum Beispiel den Artikel zu lesen oder Expert*innen dazu zu befragen?

Uns hat auch interessiert, ob die Verständlichkeit einen Einfluss darauf hat, wie sich Personen mit wissenschaftlichen Inhalten weiter beschäftigen. Wir wollten deshalb wissen, ob die Teilnehmenden mehr zu den Inhalten der Videos erfahren wollten. Möchten Sie den Volltext lesen oder ein weiteres Video sehen? Würden sie die Videos auf Social Media teilen, kommentieren oder liken?

Was waren die Ergebnisse?

Wir konnten den Easiness-Effekt auch in den Videos zeigen. Einfachere Videos wurden nicht nur als verständlicher, sondern auch als glaubwürdiger bewertet. Zudem konnten wir nachweisen, dass das Vertrauen in die eigene Urteilskraft umso höher war, je verständlicher die Videos waren.

Wir sahen aber keinen Einfluss auf die Einschätzung der Fähigkeit, Entscheidungen ohne weitere Informationen zu treffen. Es gab noch zwei weitere zentrale Dinge, die wir nicht zeigen konnten: Das Aufklärungsvideo über den Easiness-Effekt zeigte keine Wirkung. Er zeigte sich auch dann, wenn die Teilnehmenden darüber Bescheid wussten.

Wir konnten auch nicht nachweisen, dass die Verständlichkeit einen Einfluss auf die intendierten Reaktionen hatte. Bei den einfacheren Videos zeigten die Teilnehmenden weder mehr noch weniger Interesse daran, den Volltext zu lesen , sich weitere Videos anzusehen oder auf Social Media zu interagieren.

Was kann passieren, wenn man das eigene Verständnis wissenschaftlicher Erkenntnisse überschätzt?

Eine Gefahr besteht, wenn falsche Inhalte oder unvollständige Inhalte breit rezipiert werden. Ein populäres Beispiel hierfür ist das Impfen in der Coronapandemie geworden. Werden Informationen nicht richtig aufbereitet und Zusammenhänge vereinfacht dargestellt, können Menschen im Alltag keine fundierten Entscheidungen treffen. Ein anderes Beispiel, das wir in der Studie erwähnen, sind vermeintlich wissenschaftlich fundierte Tipps zu Ernährungsweisen, die Menschen in ihren Alltag integrieren.

Wenn ein Video zu einem wissenschaftlichen Thema online geteilt wird, kann dadurch eine Kaskade von Vereinfachungen entstehen. Zwar ist das erste Format vielleicht noch relativ nah an der wissenschaftlichen Forschung, doch dann können die Inhalte immer weiter verzerrt werden, bis sie am Ende nichts mehr mit dem Ursprung zu tun haben.

Neben dem Easiness-Effekt, den Sie und andere nachgewiesen haben, zeigen andere Studie einen gegenteiligen Effekt. Was hat es damit auf sich?

Der Scientificness-Effekt beschreibt ein gegensätzliches Muster zum Easiness-Effekt. Er zeigt, dass Inhalte allein aufgrund vermeintlich wissenschaftlicher Merkmale als glaubwürdiger bewertet werden. Möglicherweise sind die Formulierungen wissenschaftlicher, das heißt, es wird mehr Fachsprache verwendet.

Er zeigt sich aber auch bei vermeintlich oberflächlichen Merkmalen, wie beispielsweise der Schriftart. Times New Roman ist zum Beispiel stark mit wissenschaftlichen Texten in Verbindung gebracht. Die Wahl der Schrift allein kann dazu führen, dass Abstracts als glaubwürdiger und vertrauenswürdiger oder qualitativ hochwertiger eingeschätzt werden.

Wir sind in unserer Studie davon ausgegangen, dass in unserem Format – animierte Videos – wissenschaftliche Attribute nicht so präsent sind wie in einem Textformat, das viel stärker mit Wissenschaft verknüpft wird. Wir vermuten, dass deshalb der Easiness-Effekt den Scientificness-Effekt überlagert hat.

Salzmann, S., Walther, C., Kaspar, K. (2025) A new dimension of simplified science communication: the easiness effect of science popularization in animated video abstracts. Front. Psychol. 16:1584695. doi: 10.3389/fpsyg.2025.1584695

Medienberichte über die sozialen Folgen Künstlicher Intelligenz

Mensch und Technik sind eng miteinander verbunden. Die Verbreitung neuer Technologien wie der Künstlichen Intelligenz hat Auswirkungen auf soziale Aspekte – sei es durch Machtkonzentrationen bei großen Tech-Unternehmen in der KI-Branche, algorithmische Verzerrungen oder auch ungleiche Voraussetzungen bei der Nutzung. Lina Brink von der Hochschule Düsseldorf und Elke Grittmann von der Hochschule Magdeburg-Stendal haben die deutsche Medienberichterstattung danach untersucht, wie dort die sozialen Folgen der rasanten KI-Entwicklungen thematisiert werden.

Methode: Die Forscherinnen knüpfen an kritische Forschung zu sozialen Ungleichheiten in Technologiediskursen an und beziehen sich auf das aus den Science and Technology Studies stammende Konzept des „soziotechnischen Systems“. Demnach sind Technologien tief in sozialen Kontexten eingebettet. Dabei nehmen die Autorinnen eine intersektionale Perspektive ein und richten ihren Blick gezielt auf die Verschränkungen unterschiedlicher Diskriminierungsformen.

Die Grundlage bildet ein größeres Forschungsprojekt zur Berichterstattung über KI im Zeitraum von Ende 2022 bis Ende 2023. Es wurden 2.217 Beiträge aus den Print- und Onlineausgaben von neun deutschen Leitmedien erhoben (Süddeutsche Zeitung, Der Spiegel, DIE ZEIT, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, Focus, tagesschau.de, Frankfurter Rundschau und die tageszeitung).

Die Autorinnen untersuchten die 600 Artikel, in denen Fragen sozialer Gerechtigkeit und sozialer Ungleichheit im Zusammenhang mit KI problematisiert werden. Methodisch arbeiteten sie mit dem Forschungsprogramm der wissenssoziologischen Diskursanalyse nach Reiner Keller. Aus der Auswahl analysierten sie nach und nach einzelne Beiträge tiefergehend, bis sich keine neuen Erkenntnisse mehr abzeichneten.

Ergebnisse: Die Begriffe „Diversität“ und „Diversity“ tauchten in nur zehn Artikeln auf. Sie wurden vor allem im Zusammenhang mit den Potenzialen von KI genutzt, beispielsweise zur Absicherung von Diversität in Unternehmen. Laut den Autorinnen wurden die Begriffe teilweise auch kritisch-distanzierend gebraucht. So hieß es in einem Kommentar in der ZEIT, dass mit Diversitätsstrategien und Gender-Mainstreaming „die hässliche Fassade der Verhältnisse“ aufgehübscht werden solle.

„Diskriminierung“ und verwandte Formen des Wortes wurden in rund 150 Beiträgen gefunden, „Intersektionalität“ kam nicht vor. Thematisiert wurden Diskriminierungen vor allem von (oftmals weiblichen) Wissenschaftler*innen, Philosoph*innen,

Aktivist*innen oder Kulturschaffende sowie zivilgesellschaftliche Akteur*innen. Insgesamt dominierten in der Berichterstattung jedoch Akteur*innen aus Wirtschaft und Politik.

Problematisiert wurden in Bezug auf soziale Folgen der KI-Entwicklung unter anderem folgende Aspekte:

1. Produktionskontexte:

- Intersektionale Perspektiven waren kaum zu finden. Eine der Ausnahmen war die Verflechtung von Race (Dominanz weißer Personen) und Gender (Dominanz von Männern)

- Fehlende Diversität der Mitarbeitenden in KI-Unternehmen und in der Forschung.

- Selten thematisiert: ungleiche Verteilung der ökonomischen Profite der KI-Branche

- Fehlende Diversität der Trainingsdaten

2. Repräsentationsebene

- Die untersuchten Beiträge beziehen sich vor allem auf mangelnde Diversität in Bezug auf Gender und Race. In einem taz-Artikel heißt es: „Ist unsere Realität bereits männlich und weiß dominiert, so ist die der KI noch weißer, noch männlicher.”

- Teilweise geht es auch um Vorurteile gegenüber Alter und Behinderung, die durch Aussagen von Chatbots verstärkt wurden.

- Die Verwobenheiten unterschiedlicher Diskriminierungsformen werden nur marginal behandelt.

3. Nutzung von KI

- KI-basierte Entscheidungssysteme (automated decision-making systems, ADMs) werden problematisiert, beispielsweise in Bewerbungsprozessen.

- Es wird vor einer Verstärkung bestehender ökonomischer Ungleichheiten und Machtstrukturen in der Gesellschaft gewarnt.

- Problematisiert wird die Automatisierung von Arbeitsplätzen in prekären Bereichen wie der Kreativwirtschaft.

- Thematisiert wird auch die Objektifizierung von Frauen, beispielsweise durch die automatische Erzeugung pornografischer Nacktbilder.

Schlussfolgerungen: Insgesamt erscheine der Diskurs über Künstliche Intelligenz sehr positiv, so die Autorinnen. Gerade in der Einführungsphase neuer Technologien sei es jedoch wichtig, dass auch eine Debatte über die möglichen problematischen Folgen für die Gesellschaft geführt werde.

Im medialen Diskurs würden zunehmend auch Fragen nach der Verstärkung diskriminierender gesellschaftlicher Strukturen durch KI verhandelt. Allerdings weise die Berichterstattung ein überwiegend eindimensionales Verständnis mit Blick auf (mögliche) soziale Ungleichheitsverhältnisse und Diskriminierungen durch KI auf, kritisieren die Autorinnen. Die Verschränkungen verschiedener Diskriminierungsformen sei in der Debatte zwar an einigen Stellen präsent. Meistens jedoch würden nur einzelne Ungleichheitskategorien in den Blick genommen.

Die Autorinnen argumentieren auch, dass viele Medien selbst Ungleichheiten herstellen, indem sie der Tech-Branche in der Berichterstattung einen breiten Raum einräumen. Wenn es um Ungleichheiten geht, kämen aber auch Wissenschaftler*innen und zivilgesellschaftliche Akteur*innen zu Wort. Die Autorinnen regen an, dass sich Journalist*innen über die Kategorien ,Gender‘ und ,Race‘ auch mit anderen Formen von Ungleichheit auseinandersetzen sollten, um eine differenziertere Debatte zu ermöglichen.

Brink, L., Grittmann, E. (2025). Diversität in der Berichterstattung über die sozialen Folgen Künstlicher Intelligenz. Eine intersektionale Diskursanalyse. MK Medien Kommun. 73, 442–458. https://doi.org/10.5771/1615-634X-2025-3-442

Wie wird Wissenschaft bei YouTube zitiert?

Wie oft wissenschaftliche Studien von anderen Forschenden zitiert werden, ist in der Wissenschaft eine wichtige Währung. Doch welchen Wert hat der Einfluss von Forschung in anderen gesellschaftlichen Bereichen? Und wie kann er gemessen werden? Alternative Metriken (,Altmetrics‘) sollen die Wirkung wissenschaftlicher Forschung beispielsweise anhand von Erwähnungen in Zeitungsartikeln und auf Social Media erfassen.

Auf diese Weise soll ein umfassenderes Bild davon entstehen, wie wissenschaftliche Ergebnisse verbreitet, diskutiert und genutzt werden. Pablo Dorta-González von der University of Las Palmas de Gran Canaria hat in einer Studie untersucht, wie auf YouTube wissenschaftliche Studien zitiert werden und welche Zusammenhänge sich mit Erwähnungen auf anderen Kanälen zeigen.

Methoden: Der Autor nutzte den Anbieter Altmetric, um Erwähnungen von wissenschaftlichen Publikationen auf verschiedenen Online-Kanälen zu verfolgen. Untersucht wurden 12.005 Forschungsartikeln, die zwischen 2014 und 2023 veröffentlicht wurden und aus einer der folgenden vier Disziplinen stammten: Biotechnologie, Gesundheitspsychologie, Astronomie und Ökologie.

Altmetric durchsuchte die Beschreibungen von Videos auf YouTube-Kanälen, die für die Verbreitung von Forschungsergebnissen wichtig sind, nach Erwähnungen wissenschaftlicher Studien. Erfasst wurden auch Zitationen in anderen wissenschaftlichen Publikationen, auf Wikipedia, in Patenten, politischen Dokumenten, im bibliographischen Referenzsystem Mendeley, in digitalen Zeitungen, Blogs und sozialen Netzwerken (X und Facebook). Für seine Analyse nutzte der Autor die Hauptkomponentenanalyse (PCA), eine Methode zur Identifizierung von Mustern in Daten mit einer hohen Anzahl von Merkmalen.

Der „gesellschaftliche Einfluss“ wurde dabei über Erwähnungen/Zitationen der Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Studien, in Patenten, in Policy-Dokumenten und in bibliografischen Referenzsystemen (in diesem Fall Mendeley) gemessen. Die gesellschaftliche Aufmerksamkeit für eine wissenschaftliche Studie wurde über die Anzahl der Zitationen in digitalen Zeitungen, in Blogs, in sozialen Netzwerken (X/Facebook) und in YouTube-Kanälen gemessen.

Ergebnisse: Auf alle 12.005 Artikel wurde mindestens einmal in YouTube-Videos verwiesen. Die Disziplin mit dem höchsten Anteil an zitierten Artikeln war die Astrophysik. 2,16 Prozent der insgesamt in dem Untersuchungszeitraum in diesem Fach veröffentlichten Studien wurden auf YouTube zitiert, gefolgt von Psychologie, Ökologie und Biotechnologie (1,17 Prozent). In der Biotechnologie findet sich die häufigste durchschnittliche Anzahl von Erwähnungen pro Artikel (2,7). Es folgen Psychologie, Astrophysik und Ökologie.

Der Autor identifiziert zwei zentrale Bereiche der Kommunikation wissenschaftlicher Ergebnisse:

-

- Die gesellschaftliche Aufmerksamkeit, die durch Sichtbarkeit in den Medien und sozialen Netzwerken generiert wird. Dabei spiegele die Aufmerksamkeit nicht unbedingt ihren wissenschaftlichen Einfluss wider und könne auch durch nicht-wissenschaftliche Faktoren beeinflusst werden, wie beispielsweise die Popularität der Autor*in.

-

- Der gesellschaftliche Einfluss, der über Zitationen in wissenschaftlicher Forschung, in

Patenten und Politikdokumenten erreicht wird. Hierbei spielen Qualität und wissenschaftliche Relevanz eine zentrale Rolle. Dies führt jedoch nicht unbedingt zu gesellschaftlicher Aufmerksamkeit.

In seiner Analyse zeigt der Autor auf, wie die Erwähnungen in den unterschiedlichen Medien im jeweiligen Fachbereich zusammenhängen. Zitate in Patenten etwa weisen auf einen starken gesellschaftlichen Einfluss hin, erhalten aber eher wenig Aufmerksamkeit. Bei Wikipedia ist dies je nach Fachbereich unterschiedlich. In der Psychologie tendiert die Plattform eher in Richtung „gesellschaftlicher Einfluss“ als „Aufmerksamkeit“, in der Ökologie ist es andersherum. Dies liege laut dem Autor wohl an den unterschiedlichen Arten von Wikipedia-Beiträgen in den Fachbereichen. Einige sind eher populär, andere sehr wissenschaftlich. Dies deute auf eine differenzierte Rolle der Wikipedia hin.

Je nach Fachbereich liegen die verschiedenen Kanäle (z.B. Social Media, YouTube und Patente) unterschiedlich nah beieinander und stehen dabei unterschiedlich stark für Aufmerksamkeit und/oder gesellschaftliche Wirkung.

Am Beispiel der Biotechnologie zeigt sich, dass sich dort die Erwähnungen in Patenten und wissenschaftlichen Veröffentlichungen stark überschneiden. Das könnte daran liegen, dass viele Forschende ihre Erkenntnisse gleichzeitig patentieren lassen. Eng beieinander liegen in diesem Fach die sozialen Medien, Nachrichten und Blogs. Über diese Plattformen hinweg findet also eine übergreifende Auseinandersetzung mit Biotechnologie statt, während YouTube etwas abseits steht.

Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse unterstreichen laut dem Autor die Vielschichtigkeit der Auseinandersetzung mit Wissenschaft in verschiedenen Medienformen und gesellschaftlichen Bereichen. Die beiden identifizierten Kernbereiche „gesellschaftliche Aufmerksamkeit“ und „gesellschaftlicher Einfluss“ hängen dabei nicht unbedingt zusammen. Veröffentlichungen, die etwa in den sozialen Medien viel Aufmerksamkeit erhalten, können zwar eher öffentliche Debatten auslösen, was aber nicht unbedingt zu einer größeren wissenschaftlichen Anerkennung führe. Veröffentlichungen mit hohem gesellschaftlichen Einfluss (zum Beispiel durch Erwähnung in Policy-Dokumenten) lösen hingegen nicht unbedingt gesellschaftliche Debatten aus. Das bedeutet, dass die Verbreitung von wissenschaftlichen Artikeln auf YouTube zwar die Sichtbarkeit erhöhen kann, aber nicht unbedingt den Einfluss in der Wissenschaft erhöht. Ein kausaler Zusammenhang lässt sich nicht nachweisen.

Die Ergebnisse der Studie sind für die Wissenschaftskommunikation insofern interessant, da sie Hinweise auf die Zusammenhänge zwischen Zitaten in YouTube-Videos, traditionellen Medien wie Nachrichtenagenturen und Wikipedia und dem Engagement in sozialen Medien geben. Beispielweise ließe sich überlegen, inwiefern die multimediale Verbreitung von Forschungsinhalten ein Kriterium zur Bewertung von Forschung sein könnte.

Einschränkungen: Die untersuchten Disziplinen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Zitierpraktiken, Kommunikationsmustern und dem Grad der öffentlichen Präsenz. Das erschwere die Verallgemeinerung der Ergebnisse auf andere Fachgebiete. Einige Plattformen, die inzwischen ebenfalls wichtig für die Wissenschaftskommunikation sind – wie TikTok beispielsweise – wurden nicht untersucht.

Dorta-González, P. (2025). The evidence citation patterns of video creators and their relationships with other science communicators JCOM 24(4), A08. https://doi.org/10.22323/150420250721104528

Mehr Aktuelles aus der Forschung

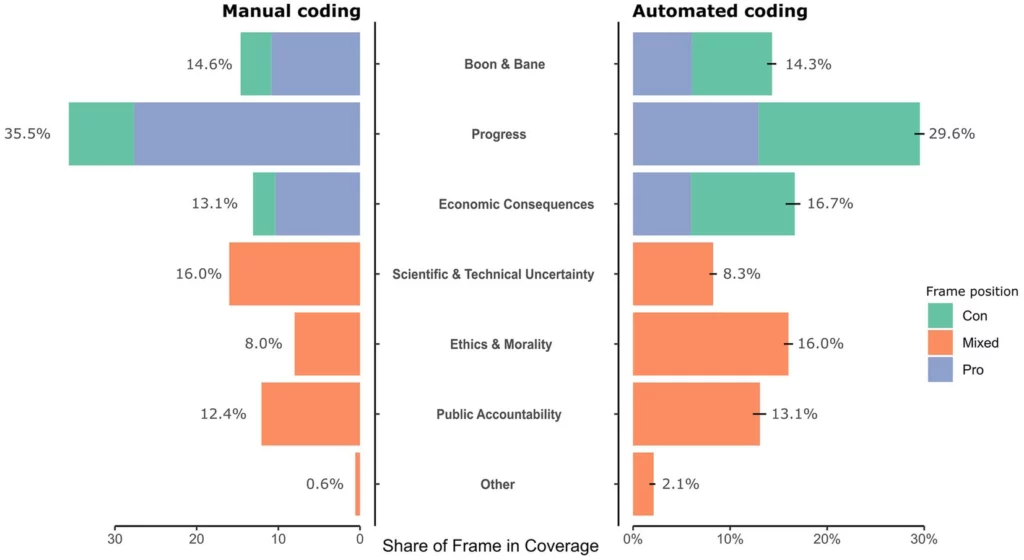

Wie berichten Medien über Künstliche Intelligenz? Florin Zai und Regula Hänggli Fricker von der Universität Freiburg haben mit Tobias Rohrbach von der Universität Bern haben dazu Zeitungsartikel, die zwischen Ende 2020 und Ende 20222 in Schweizer, deutschen, britischen und US- amerikanischen Zeitungen veröffentlicht wurden, untersucht. Es zeigte sich, dass Akteur*innen aus Wirtschaft und Wissenschaft darin besonders präsent sind und Journalist*innen einen erheblichen Teil der Kontextualisierung von KI-Themen leisten. Der Tenor war überwiegend positiv, es dominierten die Frames „Fortschritt“ und „wirtschaftliche Folgen“. „Ethik und Moral“ wurden wenig thematisiert. Die Autor*innen schreiben, dass eine größere Stimmenvielfalt die KI-Berichterstattung bereichern würde.

Was kann helfen, Wissenschaftskommunikation inklusiver zu machen? Ein Kollektiv vom Centre for the Public Awareness of Science und anderen Einrichtungen der Australian National University haben dazu einen Orientierungsrahmen erarbeitet. Er basiert auf ihren Erfahrungen und Einsichten als Praktiker*innen und Forscher*innen in Ländern der Südhalbkugel und/oder im Globalen Süden. Sie regen an, in der Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation auch lokale, nationale und globale Machtstrukturen zu berücksichtigen, die bestimmen, wer Wissenschaft betreibt und wer sie kommuniziert.

Wer als Wissenschaftler*in effektiv über neue Technologien kommunizieren möchte, sollte lieber uneigennützige Motive statt Qualifikationen und Ambitionen in den Vordergrund stellen. Das legen die Ergebnisse einer Studie von Forscher*innen um Janet Z. Yang von der University at Buffalo nahe. Untersucht wurde, wie es wirkt, wenn ein*e Mediziner*in über die eigene, wertebasierte Motivation spricht, KI-Anwendungen für medizinische Diagnosen zu entwickeln.

Wer an einer Hochschule arbeitet, kennt das womöglich: Nicht alle haben dieselbe Vorstellung davon, was und wie kommuniziert werden sollte. Vorgaben der Pressestelle etwa können davon abweichen, was einzelne Wissenschaftler*innen für gut und richtig halten. Massimiano Bucchi von der Universität Trient und Mike S. Schäfer von der Universität Zürich analysieren in einem Essay Ursachen und Schlüsseldimensionen von Spannungen, die sich beispielsweise um Fragen des Reputationsmanagements, der akademischen Freiheit und des politischen Engagementsdrehen. Die beiden zeigen, wie Institutionen und Wissenschaftler*innen damit umgehen und plädieren für eine inklusive und transparente Kommunikationspolitik, die institutionelle Ziele mit wissenschaftlicher Autonomie in Einklang bringt.

Wie viel Einfluss haben wissenschaftspopulistische Überzeugungen und andere Einstellungen auf die Verbreitung von Falschinformationen zum Klimawandel? Welche Rolle spielt die Nutzung sozialer Medien? Ming (Bryan) Wang und Heather Akin von der University of Nebraska-Lincoln haben Daten aus einer repräsentativen Umfrage unter rund 1400 US-Amerikaner*innen ausgewertet. Dabei bestätigte sich der Einfluss kognitiver Einstellungen auf falsche Annahmen. Die Nutzung von traditionellen und sozialen Medien zeigte jedoch nur einen indirekten Effekt. Die Autor*innen schlussfolgern, dass die negativen Auswirkungen der Nutzung sozialer Medien auf falsche Vorstellungen vom Klimawandel möglicherweise überschätzt werden.

Klimawandel, die Zweite! Tenzin Tamang und Ruilin Zheng von der City University of Hong Kong haben Expert*innen-Bewertungen mit Antworten von Large language models (LLMs) der GPT-Familie verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Auswirkungen des Klimawandels im IPCC-Bericht 2023 weniger einschneidend dargestellt werden als von den LLMs. Diese Unterschiede seien noch stärker, wenn der Chatbot bei seiner Antwort in die Rolle einer*s Klimawissenschaftler*in schlüpfen soll.