Erstmals liegt ein systematischer Überblick über Forschungs- und Praxisprojekte in Deutschland vor. Was an den Ergebnisse überrascht und warum wir dringend bessere Daten brauchen, erklären Justus Henke, Lars Reinelt und Lisa Mertin im Gastbeitrag.

Mapping-Studie: Kartierung der Wisskomm-Landschaft

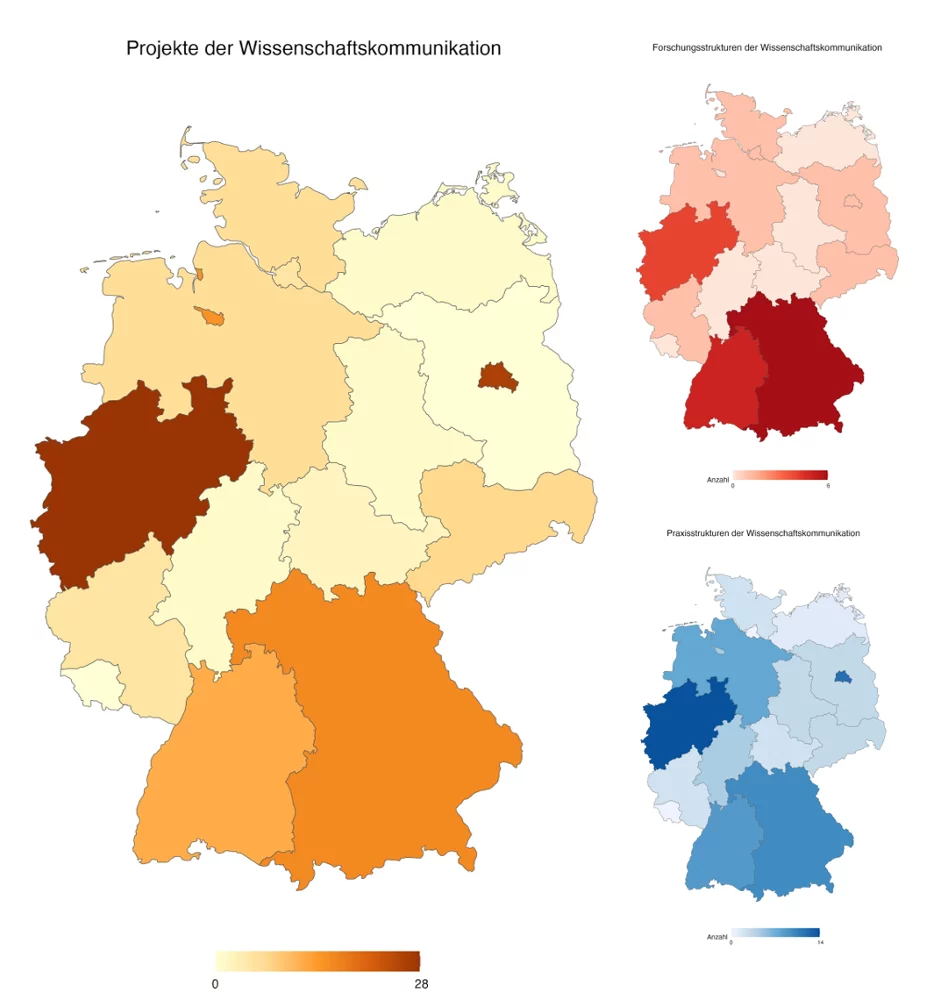

Berlin: 25 Wissenschaftskommunikationsprojekte. Bremen: 15 Projekte. Greifswald: 1 Projekt. Diese Zahlen aus dem ersten systematischen Mapping der deutschen Wissenschaftskommunikation erzählen eine Geschichte von extremer Ungleichverteilung – oder von methodischen Blindflecken. Vermutlich von beidem.

Alle sprechen von der wachsenden Vielfalt der Wissenschaftskommunikation, aber niemand weiß wirklich, was da draußen genau passiert. Wer arbeitet woran? Mit welchen Ressourcen? Und vor allem: Wer könnte mit wem kooperieren? Insbesondere zwischen Forschung und Praxis ist ein stärkerer Austausch zwar von vielen Seiten gewünscht, doch viele wissen nicht, wie die jeweils andere Community tatsächlich aufgestellt ist.

Die Transfer Unit Wissenschaftskommunikation*, die seit 2022 den Austausch zwischen diesen Communities fördert, stellte fest, dass ein Interesse an Vernetzung und Kooperation besteht, aber häufig das Wissen darüber fehlt, wer sich im Feld engagiert und mit wem sie bei Bedarf kooperieren könnten.

Die Taskforce „Forschung und Praxis der Wissenschaftskommunikation“ der #FactoryWisskomm hat sich daher vorgenommen, das deutsche Feld der Wissenschaftskommunikation zu kartieren.

Weit von reiner Wissensvermittlung entfernt

An der Online-Befragung von Projektverantwortlichen aus Wissenschaftskommunikationsforschung und -praxis im Jahr 2024 nahmen 111 Projekte mit 262 beteiligten Akteur*innen teil. Diese wurden per Schneeballverfahren identifiziert: Die Beteiligten der #FactoryWisskomm wurden gebeten, die Befragung an alle einschlägigen Akteur*innen weiterzuleiten, und diese dann wiederum an weitere. Ebenso haben wir mittels eigener Recherchen 110 institutionelle Strukturen ermittelt, also auf Dauer angelegte Organisationsformen, Institutionen und Initiativen, die sich mit Wissenschaftskommunikation beschäftigen?. Die Ergebnisse liefern erste Antworten – und stellen zugleich neue Fragen. Die Zahlen überraschen:

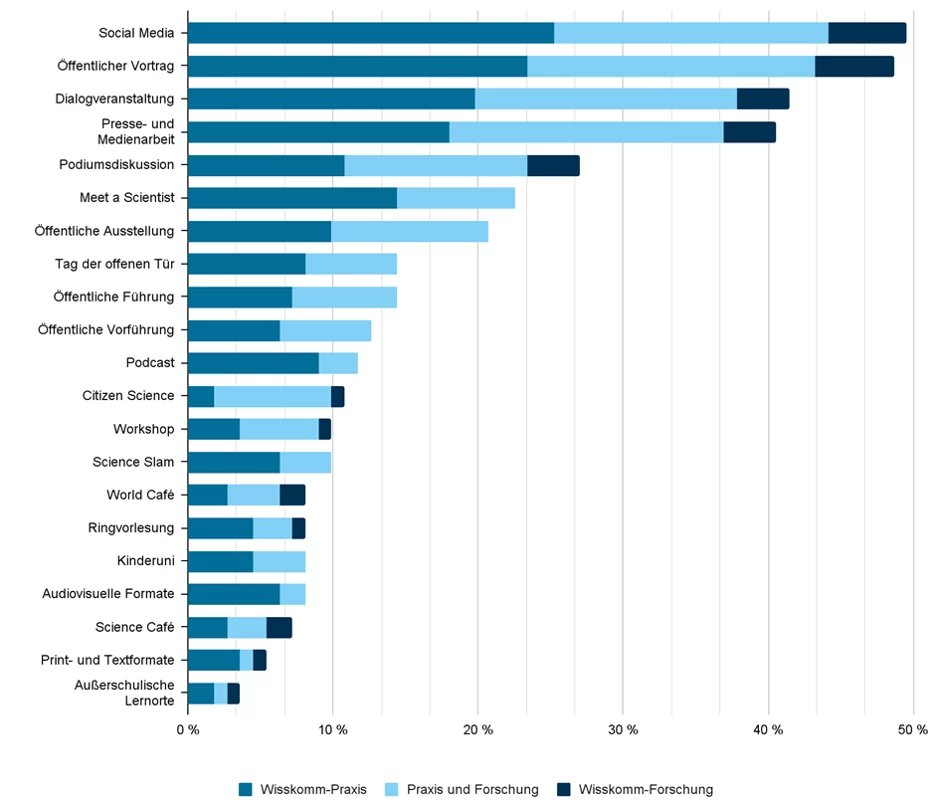

58 Prozent der erfassten Projekte sind reine Praxisprojekte, aber nur 8 Prozent widmen sich ausschließlich der Wissenschaftskommunikationsforschung. Zudem identifizierten sich 34 Prozent als Praxis- und Forschungsprojekte. Das bedeutet: Die Praxis dominiert zahlenmäßig das Feld, deren Berührungspunkte zur Forschung sind aber noch ausbaufähig.

Noch erstaunlicher ist die Ressourcenverteilung: 22 Prozent aller Projekte arbeiten mit Budgets unter 10.000 Euro. Weitere 19 Prozent haben gar kein ausgewiesenes Budget. Gleichzeitig verfügen 14 Prozent über mehr als eine Million Euro. Diese Spreizung zeigt: Wissenschaftskommunikation lebt von der Vielfalt ihrer Ansätze – von ehrenamtlichen Initiativen bis zu Großprojekten. Sie verdeutlicht aber auch, dass ein großer Teil der Wissenschaftskommunikation unter erheblichen Finanzierungslücken stattfindet.

Bei den Formaten führen Social Media (49 Prozent) und öffentliche Vorträge (49 Prozent), gefolgt von Dialogveranstaltungen (41 Prozent). Inhaltlich stehen Dialog, Partizipation und Citizen Science hoch im Kurs. Diese Verteilung unterscheidet sich zwischen Praxis- und Forschungsausrichtung der Projekte nur punktuell. Die Wissenschaftskommunikation hat sich damit weit von reiner Wissensvermittlung entfernt.

Geografisch lässt sich bei den recherchierten institutionellen Strukturen ein klares Muster erkennen: Nordrhein-Westfalen, Berlin, Baden-Württemberg und Bayern dominieren die Landschaft. In den östlichen Bundesländern finden sich deutlich weniger institutionalisierte Strukturen.

Die Grenzen des Explorativen: Was wir nicht sehen

An dieser Stelle ist es wichtig, ehrlich zu sein: Unser Mapping ist unvollständig. Wir haben hauptsächlich die #FactoryWisskomm-Community erreicht, Forschende blieben unterrepräsentiert, und das Snowball-Sampling begünstigte gut vernetzte Akteur*innen. Die starke Bremer Präsenz bei den Projekten zeigt exemplarisch, dass aktive Netzwerke auch in den Erhebungsergebnissen stärker präsent sind.

Diese Limitationen sind in dem begrenzten Rahmen der Erhebung unvermeidlich gewesen – und zugleich der Beweis dafür, dass wir ein systematischeres Vorgehen brauchen. Wenn schon eine gut vernetzte Community wie die #FactoryWisskomm nur einen Bruchteil des Feldes erfassen kann, wie groß sind dann die tatsächlichen Blindflecken?

Jedes fehlende Projekt ist eine verpasste Kooperationschance. Jede unsichtbare, aber innovative Initiative bedeutet, dass andere das Rad womöglich neu erfinden. Jeder übersehene Akteur hat Nachteile bei Vernetzung und Wissenstransfer mit der Community.

Wie es von hier aus weitergehen könnte

Die Studie gibt Hinweise auf die große Vielfalt im Feld der Wissenschaftskommunikation und verdeutlicht den Bedarf, das Feld besser zu verstehen, sowie den Austausch zwischen Forschung und Praxis systematisch zu fördern. Verschiedene Maßnahmen sind denkbar, um dies in Zukunft zu adressieren:

2. Kontinuierliches Monitoring

Mit einem kontinuierlichen Monitoring und einer systematischen Datenerhebung könnten Limitationen reduziert werden. Die Vorteile für die Community liegen auf der Hand:

Praxisprojekte können voneinander lernen und beispielsweise erfolgreiche Formate adaptieren sowie Kooperationspartner mit komplementären Kompetenzen identifizieren. Förderer erhalten einen Überblick über die Wisskomm-Landschaft und können auf dieser Grundlage eigene Akzente setzen. Die Forschung lernt Themen, Ansätze und Schwerpunkte der Praxis kennen und kann darauf basierend Forschungslücken identifizieren oder Kooperationspartner finden und gemeinsam mit der Praxis Forschungsfragen entwickeln.

Insgesamt ließen sich dadurch Trends früh erkennen, Doppelstrukturen vermeiden, Innovationen und relevantes Wissen schneller verbreiten.

2. Austausch zwischen Forschung und Praxis stärken

Neben dem reinen Wissen, wer wo auf welche Weise aktiv ist, ist ein qualitativer Austausch über neue Formate, Ansätze und Erfahrungen der Praxis sowie Forschungsansätze, Theorien und Erkenntnisse der Forschung zentral. Insbesondere zwischen Forschung und Praxis kann der Austausch noch gestärkt werden. Während es für Praxis und Forschung jeweils Netzwerke und Konferenzen gibt, hat der Austausch zwischen beiden Communities erst in den letzten Jahren an Fahrt aufgenommen, etwa durch die Stärkung der Forschungsperspektive auf dem Forum Wissenschaftskommunikation oder Projekte wie der Transfer Unit Wissenschaftskommunikation. Persönliche Begegnungen von Akteuren aus Forschung und Praxis, die durch solche Formate ermöglicht werden, sind ein zentraler Baustein für künftige Kooperationen.

Der nächste Schritt: Von der Kartierung zum Monitoring

Das vorliegende Mapping ist ein Anfang, kein Ende. Es zeigt, was möglich ist – und was nötig wäre. Ein kontinuierliches Monitoring der deutschen Wissenschaftskommunikation ist nicht nur wünschenswert, sondern auch überfällig. Neben dauerhaften und nachhaltigen Dialogformaten, die verschiedene Akteure der Wissenschaftskommunikation zusammenbringen, kann ein solches Monitoring ein Schlüsselelement einer wirkungsorientierten und strategischen Entwicklung der Wissenschaftskommunikation in Deutschland sein.

Das Mapping zeigte, dass es zahlreiche Kooperationen zwischen Forschung und Praxis gibt – und auch zahlreiche dialogorientierte Formate entwickelt werden. Die deutsche Wissenschaftskommunikation ist also vielfältiger und innovativer, als wir dachten. Es wird Zeit, dass wir sie richtig kennenlernen.

Projektsteckbrief: Mapping-Studie Wissenschaftskommunikation

Träger: Die #FactoryWisskomm-Taskforce „Forschung und Praxis der Wissenschaftskommunikation“ wurde von Prof. Dr. Andreas M. Scheu (ÖAW & Universität Klagenfurt) und Liliann Fischer (Wissenschaft im Dialog) koordiniert und umfasste 14 Mitglieder aus Forschung und Praxis der Wissenschaftskommunikation.

Budget: Finanzielle Unterstützung durch das BMFTR im Rahmen der #FactoryWisskomm

Ziele: Systematische Erfassung von Akteur*innen, Projekten und Strukturen der deutschen Wissenschaftskommunikation; Entwicklung methodischer Grundlagen für kontinuierliches Monitoring

Zielgruppen: Wissenschaftskommunikationspraxis und -forschung, Förderorganisationen, Wissenschaftspolitik

Zahlen zur Zielerreichung: 111 erfasste Projekte, 262 beteiligte Akteur*innen, 110 institutionelle Strukturen, 38 Standorte

Link zur Studie und zum Positionspapier.

*Die Transfer Unit ist ein Projekt u.a. von Wissenschaft im Dialog, einem der Träger des Portals Wissenschaftskommunikation.de

Die redaktionelle Verantwortung für diesen Gastbeitrag lag bei Inga Dreyer. Gastbeiträge spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung unserer Redaktion wider.