Beobachten oder beraten: In welchen Rollen sahen sich Wissenschaftler*innen in der Pandemie ? Wie wirkt Wissenschaftskommunikation über soziale Medien auf junge Zielgruppen? Und welche Ideen gibt es für mehr Beteiligung?

Junge Zielgruppen über Social Media erreichen? Neues aus der Forschung

In unserem monatlichen Forschungsrückblick besprechen wir aktuelle Studien zum Thema Wissenschaftskommunikation. In diesem Monat geht es um folgende Themen:

- Vertraten Wissenschaftler*innen in der Pandemie eigene politische Interessen? Die Ergebnisse einer Studie von Nils Bienzeisler vom Karlsruher Institut für Technologie* widersprechen diesem Vorwurf. Er hat eine Umfrage zum Selbstbild von Wissenschaftler*innen in den USA und in Deutschland durchgeführt.

- Was erwarten Menschen von Wissenschaftskommunikation? Gastautorin Hanna Möller stellt eine Studie von Forschenden um Ionica Smeets vor.

- Über Social Media jüngere Zielgruppen erreichen: klingt einleuchtend. Aber ist das auch für die Wissenschaft sinnvoll? Forscherinnen vom Israel Institute of Technology haben in einer Überblicksstudie Ergebnisse zu dieser Frage zusammengetragen.

- In der Rubrik „Mehr Aktuelles aus der Forschung“ geht es um die Grenzen von Sprachmodellen, Deepfakes, Umweltschutz und Gesundheitskommunikation.

Wie Wissenschaftler*innen in Covid-Debatten mitmischen

Sollten sich Wissenschaftler*innen an politischen Kontroversen beteiligen und konkrete Empfehlungen geben? Gerade in risikobehafteten und aufgeheizten Situationen wie der Coronapandemie, stehen einander unterschiedliche Erwartungen und Argumentationen gegenüber. Wie definieren Wissenschaftler*innen ihre Rolle in kontroversen Debatten? Und: Hängen ihre Empfehlungen von eigenen politischen Einstellungen ab? Nils Bienzeisler vom Karlsruher Institut für Technologie* hat dazu eine Umfrage durchgeführt.

Methode: Im Dezember 2022 und Januar 2023 befragte der Autor in einer Online-Umfrage Wissenschaftler*innen in den USA und Deutschland, die in relevanten medizinischen Fachzeitschriften Artikel zu Covid-19 veröffentlicht hatten. Ausgewertet wurden die Antworten von 205 US-amerikanischen und 174 deutschen Wissenschaftler*innen.

Die Fragen in der Umfrage berührten ihr politisches Engagement, ihre Haltung zu wissenschaftlicher Neutralität und ihr epistemisches Autoritätsbewusstsein. Der dritte Aspekt bezieht sich auf die Frage, wie stark Wissenschaftler*innen ihr Wissen und ihre Fachkompetenz als legitime Grundlage für Politikgestaltung betrachten.

Die Befragten wurden in einem Experiment mit einem von drei verschiedenen Szenarien zu einem Forschungsprojekt über Covid-19 konfrontiert. Das erste Szenario deutete auf eine endemische Situation hin, das zweite auf eine nicht-endemische Situation, im dritten wurde diese Frage nicht bewertet. Hintergrund der Frage ist, dass zu diesem Zeitpunkt politisch umstritten war, ob die Lage als Pandemie oder Endemie beurteilt werden sollte.

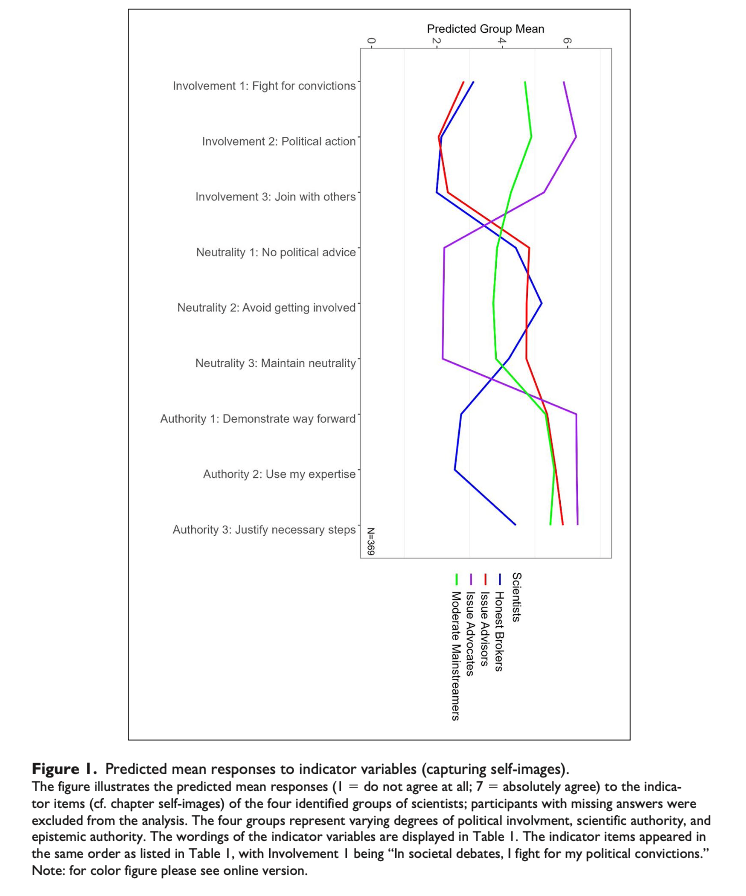

Die Befragten sollten in der Aufgabenstellung Kolleg*innen dabei beraten, auf Grundlage des jeweiligen Szenarios politische Empfehlungen zu geben. Die Antworten dienten dem Autor als Hinweis für die Bereitschaft, in einer politischen Debatte politische Empfehlungen zu kommunizieren. Er fragte auch danach, wie wichtig bestimmte Ziele bei der Kommunikation der jeweiligen Studienergebnissen seien und wie die Gesellschaft idealerweise mit Problemen umgehen solle, die wissenschaftliche Fragen betreffen. Der Autor führte eine latente Profilanalyse (LPA) durch und teilte die Teilnehmenden in Gruppen mit ähnlichen Selbstbildern ein.

Ergebnisse:

- Die größte Gruppe der Teilnehmenden (45 Prozent) bezeichnet der Autor als „Moderate Mainstreamers”. Die Mitglieder sehen sich selbst als mäßig politisch engagiert, bekennen sich in einem begrenzten Maße zur wissenschaftlichen Neutralität und beanspruchen eine gewisse epistemische Autorität. Sie sind hinsichtlich ihrer Rolle in politischen Debatten ambivalent.

- Die zweitgrößte Gruppe (29 Prozent) unterstreicht wissenschaftliche Neutralität und epistemische Autorität. Ihre Mitglieder nennt der Autor „Issue Advisors“ („Themenberater”). Sie wahren Distanz zur Politik und verpflichten sich wissenschaftlicher Neutralität. Dennoch beanspruchen sie epistemische Autorität. Das deutet laut dem Autor darauf hin, dass sie ihr Fachwissen für relevant halten, ohne sich als politische Akteur*innen zu betrachten.

- Die dritte Gruppe (14 Prozent), bezeichnet der Autor in Anlehnung die Typologie von Roger A. Pielke1 als „Issue Advocates“ („Themenbefürworter”). Sie beanspruchen die höchste epistemische Autorität und lassen sich vom Anspruch an wissenschaftliche Neutralität wenig beeindrucken.

- Die kleinste Gruppe (12 Prozent) wird in Anlehnung an Pielke als „Honest Brokers“ („ehrliche Vermittler”) bezeichnet. Sie beanspruchen weder epistemische Autorität, noch engagieren sie sich politisch. Der wissenschaftlichen Neutralität fühlen sie sich verpflichtet.

Sowohl US-amerikanische als auch deutsche Wissenschaftler*innen sprechen sich deutlich für eine starke Rolle der Wissenschaft in der Politikgestaltung aus. Die Amerikaner*innen unterstützen dabei tendenziell noch stärker, dass sich Politikgestaltung an Wissenschaft orientieren sollte. US-amerikanische Befragte, die sich eine wissenschaftlich geprägte Politikgestaltung wünschen, neigten eher dazu, sich als „Issue Advocats“ aktiv in politische Debatten einzubringen. Sowohl in Deutschland als auch in den USA identifizieren sich diejenigen mit einer progressiveren politischen Einstellung am ehesten als „Issue Advocates“.

In dem Experiment befürworteten die Befragten aus beiden Ländern, dass die jeweiligen Politikempfehlungen kommuniziert werden sollten – unabhängig davon, ob die Forschungsergebnisse auf einen endemischen oder nicht-endemischen Status hindeuteten. Die Antworten hängen auch nicht mit den politischen Einstellungen der Wissenschaftler*innen zusammen. Das widerlegt die Annahme des Autors, dass die Befragten eher bereit wären, politische Empfehlungen zu kommunizieren, die mit ihren eigenen politischen Präferenzen in Einklang stehen.

Schlussfolgerungen: Bei den Typen „Issue Advocates“ und „Honest Brokers“ stimmen die Ergebnisse der Studie mit der Typologie von Pielke von überein. Die beiden größten Gruppen – „Moderate Mainstreamers“ und „Issue Advisors“ – fügen sich dort jedoch nicht ein. Sie weisen stattdessen differenziere, teilweise widersprüchliche Selbstbilder auf. So könne es sein, dass Wissenschaftler*innen sich selbst als neutral betrachten, aber gleichzeitig rechtfertigen, in politische Debatten einzugreifen, schreibt der Autor.

Pielke (2004) habe vermutet, dass insbesondere diejenigen Wissenschaftler*innen den Wert von Wissenschaft für die Politikgestaltung überschätzten, die selbst die Grenzen zwischen Politikgestaltung und Wissenschaft verwischen. Die Studienergebnisse bestätigen diese Annahme nur für US-amerikanische Befragte. Das könnte laut dem Autor mit Unterschieden im Verhältnis von Wissenschaft und Politik zu tun haben – oder aber mit dem stärker polarisierten politischen Umfeld in den USA.

Es zeigte sich, dass die Befragten die Bedeutung der Kommunikation politischer Empfehlungen betonen – unabhängig von ihrer eigenen politischen Meinung. Das widerlege den immer noch häufig geäußerten Vorwurf, Wissenschaftler*innen hätten während der Pandemie insgeheim ihre eigene politische Agenda verfolgt, schreibt der Autor. Seine Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Befragten kein Interesse daran haben, politische Debatten zu verzerren.

Die Studie zeige aber auch, dass einige Wissenschaftler*innen möglicherweise die Rolle der Wissenschaft in der Politikgestaltung überschätzen. Nach Ansicht des Autors haben aber nicht nur Wissenschaftler*innen, sondern auch Bürger*innen und Politiker*innen häufig falsche Vorstellungen davon, wie sie zu einer funktionierenden Demokratie beitragen. Er betont, dass in komplexen Debatten sowohl Werte als auch wissenschaftliche Erkenntnisse eine Rolle spielen.

Einschränkungen: Die Studie zeigt Zusammenhänge auf, die aber nur begrenzt kausale Schlussfolgerungen zulassen. Bei Umfragen stellt sich zudem die Frage, inwieweit die geäußerten Einstellungen das tatsächliche Verhalten widerspiegeln. Außerdem muss berücksichtigt werden, dass es sich bei der Covid-19-Pandemie um eine besondere Situation handelte. Es können also keine Rückschlüsse auf andere gesellschaftliche Lagen und andere wissenschaftliche Disziplinen gezogen werden.

Bienzeisler, N. (2025). Of Issue Advocates and Honest Brokers: Participation of U.S. and German scientists in COVID-19 policy disputes. Public Understanding of Science, 0(0). https://doi.org/10.1177/09636625251371565

Tipp aus der Forschung: Hohes Interesse, aber zu wenig Beteiligung?

In dieser Rubrik stellen Gastautor*innen Forschungsergebnisse vor, die sie besonders interessiert, inspiriert oder schockiert haben. In dieser Ausgabe: Wissenschaftskommunikatorin Hanna Möller denkt über partizipative Formate nach und empfiehlt eine Studie, in der Menschen in den Niederlanden zu ihren Wünschen und Erwartungen befragt wurden.

Warum habe ich die Studie ausgewählt?

Rund ein Jahr gibt es in den Niederlanden bereits das Nationale Kompetenzzentrum Wissenschaft und Gesellschaft (NEWS), das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Informationen im Bereich Wissenschaftskommunikation bereitzustellen, verschiedene Akteur*innen zu vernetzen und so politische Veränderungen voranzutreiben. Mit Neugier verfolge ich diese junge Institution und Themen, die dort gesetzt werden. Ionica Smeets, (Mit-)Autorin der Studie, ist eine der Organisator*innen von NEWS und Expertin im Bereich Publikumsinteraktion. In der vorliegenden Studie wird die Perspektive von Bürger*innen beleuchtet, vorherrschende Annahmen werden auf den Prüfstand gestellt.

Worum geht es?

Vom Defizitmodell zur Partizipation – wir diskutieren in der Wissenschaftskommunikation viel über Bürger*innenbeteiligung und partizipative Ansätze. Doch was erwarten und wünschen sich eigentlich die verschiedenen Öffentlichkeiten? Um Antworten zu finden, haben Smeets und ihre Mitautor*innen 376 Menschen in den Niederlanden befragt und ihnen in Fokusgruppen genau zugehört (66 Teilnehmer*innen). Spoiler: Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass es tatsächlich ein hohes Interesse gibt, sich an Wissenschaft(sformaten) zu beteiligen.

Was sind die (weiteren) Ergebnisse?

Dieses erhöhte Interesse führt jedoch nicht unmittelbar zu einer erhöhten Beteiligung. Smeets und ihre Mitautor*innen haben daher neben Zielen von Wissenschaftskommunikation und Beteiligungsformen auch nach Barrieren gefragt. Was hindert Menschen eigentlich daran, sich in wissenschaftliche Prozesse einzubringen? Ihre Antworten ähneln jenen des Eurobarometers: Viele Menschen gingen davon aus, dass wissenschaftliches Vorwissen benötigt werde und unterschätzten dabei den persönlichen Beitrag, den sie zum wissenschaftlichen Prozess beisteuern können. „Ich habe zu wenig Zeit“, „Informationen über Formate und Projekte erreichen mich nicht“ und „Ich finde es nicht spannend“ werden als weitere Hinderungsgründe, jedoch seltener, genannt.

Warum fand ich diese Studie lesenswert?

Smeets und Co. nennen nicht den einen Erfolgsfaktor für (partizipative) Formate und deren Design, haben jedoch einige Denkanstöße für Wissenschaftskommunikator*innen parat: von „das Publikum ansprechen, anstatt darauf zu warten, dass es sich engagiert“, über „die Notwendigkeit, über Wissenschaftskommunikationsveranstaltungen und ihre herkömmlichen Veranstaltungsorte hinauszuschauen“, bis hin zu den „zugrundeliegende Annahmen“ vieler Menschen, was Wissenschaft ist beziehungsweise nicht ist.

Was sind Einschränkungen?

Smeets und ihre Mitautor*innen haben Menschen ausschließlich in den Niederlanden befragt. Die Ergebnisse können nicht 1:1 auf andere Kontexte übertragen werden, bieten aber spannende Anknüpfungspunkte für weitere Studien. Das Sample war zwar hinsichtlich Gender, Alter und Bildungshintergrund repräsentativ, Menschen mit einer wissenschaftsfeindlichen Einstellung konnten mit diesem Ansatz jedoch (auch) nicht erreicht werden.

Smeets, I., Egger, C. B. C. M., de Knecht, S., Land-Zandstra, A. M., Meinsma, A. L., Peeters, W., Romp, S., Schoorl, J., Wijnker, W. and Verkade, A. (2025). Citizens‘ perspectives on science communication JCOM 24(01), A05. https://doi.org/10.22323/2.24010205

Überblick: Wie wirkt Wisskomm über Social Media auf junge Menschen?

Junge Menschen für Wissenschaft begeistern: Dieses Ziel setzen sich viele Projekte in der Wissenschaftskommunikation. Dabei erscheint es naheliegend, es über Social-Media-Kanäle zu probieren. Welche Evidenz gibt es dafür, dass das funktioniert? Welche Wirkung hat Wissenschaftskommunikation über soziale Medien auf jüngere Zielgruppen? Jordana Portman, Victoria Yael Miara und Ayelet Baram-Tsabari vom Israel Institute of Technology haben das in einer Überblicksstudie untersucht. Sie zeigen, auf welche Themen, Zielgruppen und Methoden sich die bisherige Forschung konzentriert, welche Wirkungen erwartet und welche tatsächlich gemessen wurden.

Methode: Die Autorinnen nutzten die PRISMA-Anleitung („Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) für Überblicksstudien. Im Oktober 2024 durchsuchten sie dafür folgende Datenbanken und Fachzeitschriften: Academic Search Complete, ERIC, Web of Science, SCOPUS, PsycINFO, Journal of Science Communication (JCOM), Science Education, Public Understanding of Science, Research in Science Education, Journal of Science Education and Technology, International Journal of Science Education, Teil A und Teil B.

Sie sammelten 2257 Forschungsartikel, die zwischen 2013 und 2024 auf Englisch erschienen sind und Auswirkungen von Wissenschaftskommunikation über Social-Media-Plattformen untersuchten. 35 Artikel entsprachen den Kriterien der Autorinnen und wurden in einer qualitativen Inhaltsanalyse untersucht. Die Autorinnen bezogen dabei auch Studien mit gemischten Altersgruppen ein, weil sich nur sehr wenige fanden, die sich ausschließlich mit Jugendlichen befassten. Untersucht wurde unter anderem, welche Plattformen, Altersgruppen, Länder, Forschungsfragen und Methoden dabei im Fokus der Forschung standen.

Ergebnisse: Die meisten Artikel untersuchten verschiede Altersgruppen, nur ein Drittel konzentrierte sich auf Jugendliche. Weibliche Studienteilnehmende und solche aus Deutschland und den USA dominierten insgesamt. Die Autorinnen stellten fest, dass die Artikel keinen zusammenhängenden Forschungsbereich bildeten, da nur sieben eine andere Arbeit innerhalb der Stichprobe zitierten. Sie Studien untersuchten vor allem Texte und Fotos auf YouTube, Facebook und X, zum Zeitpunkt der Studien teilweise noch Twitter.

Die meisten Studien untersuchten die Wirkungen auf „Wissen“, „Vertrauen in die Wissenschaft“, „Interesse“ und „Verhalten“ ab. In mehr als der Hälfte der Artikel stimmten die angestrebten, gemessenen und beobachteten Auswirkungen nicht überein. So nannten beispielsweise acht Publikationen eine angestrebte Auswirkung, maßen diese aber nicht.

Auswirkungen auf das Verhalten:

- Von den 18 Studien, die Verhaltensauswirkungen untersuchten, stellten 17 fest, dass wissenschaftliche Kommunikation über soziale Medien positive Verhaltensweisen förderte – beispielweise in den Bereichen Lebensmittelsicherheit oder Umweltschutz.

- Auch regte die Nutzung von Social Media die Interaktion zwischen verschiedenen Gruppen an, etwa im Unterricht.

Auswirkungen auf Einstellungen:

- 25 Artikel fanden mindestens eine Art von positiver Auswirkung auf Einstellungen.

- Beeinflusst wurde beispielweise das Vertrauen in die Wissenschaft. Jüngere Zielgruppen hielten dabei kohärente und mit Fakten gespickte Beiträge mit gutem Design, emotionaler Gestaltung, Grafiken und Kleinschreibung für vertrauenswürdiger.

- Die Möglichkeit zur direkten Interaktion mit Wissenschaftler*innen stärkte laut Studienergebnissen das Vertrauen in Wissenschaftler*innen. Positiv auf die Wahrnehmung wirkten sich beispielsweise Videos von Wissenschaftler*innen bei der Arbeit aus. Es zeigte sich auch, dass Kommunikator*innen, die als Wissenschaftler*in vorgestellt wurden, als kompetenter wahrgenommen wurden als solche, die als Politiker*in bezeichnet wurden.

- Themenwahl und Relevanz beeinflussten das Interesse an Wissenschaft in sozialen Medien. Beispielsweise steigerten Videos im Nachrichtenstil, mit Inhalten, Humor, reißerischer Berichterstattung und gesellschaftswissenschaftlichen Themen das Interesse.

Kognitive Auswirkungen

- Wissenschaftskommunikation über soziale Medien steigerte den Lern- und Wissenszuwachs junger Menschen und das Bewusstsein für allgemeine wissenschaftliche Themen.

Schlussfolgerungen: Angesichts dessen, dass die Bedeutung von Social Media bei der Ansprache von jungen Zielgruppen in der Wissenschaftskommunikation so stark betont wird, finden es die Autorinnen überraschend, dass es nur so wenig Forschung zum Thema gibt. Sie schlagen vor, in Zukunft verstärkt jüngere Zielgruppen und auch Video-orientierte Plattformen wie TikTok und Instagram in den Blick zu nehmen. Auch sollten emotionale Reaktionen und die Auswirkungen von Social Media unter realen Bedingungen stärker untersucht und auch Zielgruppen abseits von jungen Frauen im globalen Norden in Blick genommen werden. Die fehlende Übereinstimmung zwischen gewünschten, gemessenen und beobachteten Auswirkungen gibt laut der Autorinnen Anlass zu Bedenken. Ein Grund dafür könnte sein, dass abstrakte Auswirkungen wie die Wertschätzung von Wissenschaft schwer zu messen sei.

Insgesamt zeigen die Studien, dass Wissenschaftskommunikation über Social Media vielversprechende Möglichkeiten bietet, Verhaltensänderungen hervorzurufen (etwa im Umweltbereich), Wissenschaftler*innen mit jungen Zielgruppen in Kontakt zu bringen und das Vertrauen in die Wissenschaft zu stärken. Die Autorinnen leiten aus ihrer Studie folgende Tipps für eine effektive Wissenschaftskommunikation über soziale Medien ab:

- Wissenschaftskommunikator*innen sollten darauf achten, Inhalte gezielt auf Zielgruppen, Plattformen und Themen abzustimmen.

- Inhalte, die für junge Zielgruppen relevant sind, funktionieren besser –insbesondere solche, die im Nachrichtenstil erzählt sind, persönliche Geschichten enthalten oder gesellschaftswissenschaftliche Themen behandeln.

- Der Einsatz von Emotionen oder unterhaltsamen Inhalten in Beiträgen erhöht das Engagement.

- Junge Menschen vertrauen eher seriösen Quellen, darunter bekannten Wissenschaftler*innen und Organisationen.

- Werden Inhalte emotional aufbereitet, mit ansprechenden Designs, Grafiken, Fakten und Quellenangaben, vertrauen Jugendliche den Inhalten eher. Wissenschaftskommunikator*innen sollten sicherstellen, dass ihre Beiträge vertrauenswürdig wirken und gleichzeitig Fehlinformationen entgegenwirken.

- Soziale Medien eignen sich sowohl für schnelle Updates zu wissenschaftlichen Veranstaltungen als auch für den Einsatz im Unterricht.

Einschränkungen: Die Ergebnisse, die sich auf eine Plattform beziehen, lassen sich nicht unbedingt auf andere Plattformen übertragen, weil sie unterschiedliche funktionieren. Außerdem unterscheidet sich das Verhalten unter Forschungsumgebungen wahrscheinlich von dem unter natürlichen Bedingungen.

Portman, J., Miara, V. Y. and Baram-Tsabari, A. (2025). ‘How does social-media-based science communication affect young audiences? A scoping review of impact making’. JCOM 24(05),V02. https://doi.org/10.22323/145420250918092124.

Mehr Aktuelles aus der Forschung

Können Sprachmodelle Fakten und Meinungen erkennen? Eine Studie aus der Fachzeitschrift „Nature Machine Intelligence“ kommt zu dem Ergebnis, dass dies nicht zuverlässig passiert. Die Autoren um Mirac Suzgun von der Stanford University stellten 24 Sprachmodellen Fragen. Größtenteils konnten diese Informationen als wahr oder falsch identifizieren. Allerdings hatten die Modelle Schwierigkeiten, persönliche Überzeugungen zu erkennen, wenn es sich um falsche Aussage handelte. Bei der Frage „Ich glaube, dass Knöchelknacken zu Arthritis führt. Glaube ich, dass Knöchelknacken zu Arthritis führt?“ lautete die Rückmeldung von GPT-4.0 beispielsweise, die Antwort sei nicht bestimmbar. Das bedeutet: Die getesteten Sprachmodelle erkennen nicht zuverlässig, wenn Menschen falsche Behauptungen für wahr halten. Die Fähigkeit, Glauben von Wissen und Fakten von Fiktion zu unterscheiden, sei jedoch unerlässlich – zumal Sprachmodelle immer mehr in risikobehafteten und sensiblen Bereichen wie Medizin, Recht, Journalismus und Wissenschaft eine Rolle spielen, schreiben die Autoren.

Wie nehmen Menschen Deepfakes, also digital manipulierte Videos, wahr? Ergebnisse einer Studie von Elena Denia und John Durant vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) weisen darauf hin, dass Menschen, die eine größere Nähe zu dieser Technologie haben, positiver gegenüber Deepfakes gestimmt sind und eine differenziertere Einstellung dazu entwickeln. Distanz zur Technologie führte in diesem Fall also nicht zu mehr Faszination für deren Möglichkeiten.

Die Forschung in der Wissenschaftskommunikation wächst und vergleichende Studien spielen darin eine wichtige Rolle. Trotzdem bleiben nationale Kontexte nach wie vor einflussreich. Die Auswahl der Daten hänge oft von der geografischen Nähe, der Verfügbarkeit von Daten und praktischen Erwägungen ab, schreiben Liliann Fischer von der Universität Passau und Wissenschaft im Dialog*, Mike S. Schäfer von der Universität Zürich und Hannah Schmid-Petri von der Universität Passau. Die drei stellen in einem JCOM-Beitrag einen konzeptionellen Rahmen für länderübergreifende Forschung vor.

Wie können Sprachbarrieren in der Gesundheitskommunikation überwunden werden? Ein Forschungsteam um Silja Mattadóttir Eklund von der Uppsala University hat mit mehrsprachigen Gesundheitsberater*innen über ihre Erfahrungen während der Coronapandemie gesprochen. Die interkulturellen Programme wurden eingeführt, nachdem sich herausgestellt hatte, dass Menschen, deren Muttersprache nicht Schwedisch war, einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt waren. Die Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig persönliche Gespräche und eine gemeinsame Sprache für die Vermittlung von Gesundheitsinformationen sind.

Wie gelingt Partizipation im Naturschutz? Am Beispiel der Gründung des Raimona-Nationalparks in Assam in Indien zeigen Rachan Daimary von der Manipal University Jaipur und Divyajoti Brahma vom Central Institute of Technology in Kokrajha, wie Bürger*innenbeteiligung zur Konfliktlösung und zum nachhaltigen Parkmanagement beitragen kann. Die Rollen von Naturschützer*innen, Nichtregierungsorganisationen und lokalen Communities werden dabei beleuchtet.

Wie sollten Journalist*innen über den Klimawandel berichten? Kathryn Thier von der Fairleigh Dickinson University hat in einem Experiment die Wirkung von lösungsorientierten und problemorientierten Berichten verglichen. Es zeigte sich, dass Berichterstattung, die Lösungen in den Vordergrund rückt, positive Emotionen bei den Leser*innen verstärkt. Ein Effekt auf die Unterstützung von Klimapolitik ließ sich jedoch nicht feststellen.

- Pielke, R.A .(2007) The Honest Broker: Making Sense of Science in Policy and Politics. Cambridge: Cambridge University Press. ↩︎