Welche Wünsche haben Menschen an Technologien der Zukunft? Beim Projekt Shaping Future des Fraunhofer Center for Responsible Research and Innovation (CeRRI) haben hundert Teilnehmer*innen nachgedacht und Ideen formuliert. Was ist daraus geworden? Martina Schraudner berichtet von Erfahrungen und Ergebnissen.

Ideen für Dinge aus Licht, Luft oder Wasser

Was waren Ihre Fragestellungen beim Forschungsprojekt „Shaping Future“?

Die erste Frage war: Ist es möglich, Menschen zu befähigen, ihre Wünsche und Vorstellungen an die Zukunft zu formulieren? Die zweite Frage war: Ist das Ergebnis ein interessanter Input für Wissenschaft? Wir hatten vom CeRRI aus bereits durch andere Projekte engen Kontakt zu Professorin Kora Kimpel, von der Universität der Künste in Berlin. Gemeinsam mit ihr haben wir den Ansatz entwickelt, wie man mit Alltagsexpert*innen gut über die Zukunft spekulieren und diskutieren kann. Mit dem Ansatz gehen wir weit über Design Thinking hinaus. Eine Mischung von Methoden aus der Designforschung und den Sozialwissenschaften schien uns hier zielführend. Das war die Geburtsstunde von Shaping Future.

Das Projekt lief von 2014 bis 2017. Wie würden Sie Ihre Forschungsfragen jetzt – mit etwas Abstand – beantworten?

Ich beantworte beide Forschungsfragen mit einem klaren mit „ja“, aber es ist schwieriger, als man gemeinhin glaubt. Eine der großen Lektionen aus dem Projekt ist: Man kann Menschen sehr wohl dazu befähigen, ihre Wünsche und Ansprüche an die Zukunft zu formulieren, es bedarf nur geeigneter Methoden. Denn jede*r, der*die Nachrichten hört oder Science Fiction liest, wird zuerst diese „Inputs“ geben. Es ist wichtig, allen Beteiligten die Chance zu geben, von diesem Bekannten loszukommen, wenn das Ziel ist, über die Zukunft zu spekulieren. Wir hatten zuvor schon bei anderen Projekten festgestellt, wie viele Selbsteinschränkungen, sich Menschen z.B. zum technisch Möglichen oder zu Kosten auferlegen, wenn sie über neue Technologien nachdenken. Bei Shaping Future haben wir gelernt, dass Forschungsmethoden aus dem Design ungeheuer helfen, weil sie nichts vorgegeben, sondern sehr offen sind.

Zur Frage, ob die Ergebnisse eines solchen Prozesses ein interessanter Input für die Wissenschaft sein kann: Es gab es ein paar Ideen der Teilnehmer*innen, die ich nicht vergessen werde. Bei einem Workshop hat eine junge Frau einen Hund aus einem blauen Luftballon geformt. Den Hund hat sie als Symbol dafür verwendet zu fragen: „Warum sind Dinge, die ich nur kurzfristig besitze, nicht aus Licht, Luft oder Wasser?“ Dieses Zitat habe ich einem Professorenkollegen aus der Elektrotechnik gegeben. Er sagte: „Mit ein paar Kollegen über so eine Aussage zu diskutieren, wäre richtig spannend.“ So war es dann auch. Es war nie ein Problem, für diese Art von Input Interessierte aus der Wissenschaft zu finden.

Wie ist das Projekt abgelaufen?

Mit dem Label Fraunhofer und einem auffälligen Design haben wir nach Berlin eingeladen, um Zukunftsfragen an das Jahr 2053 zu stellen. Wir haben die Einladung breit über Social Media gestreut und bekamen problemlos etwa hundert Teilnehmer*innen, die vom Alter und den soziodemographischen Hintergründen sehr bunt gemischt waren. Das hat mich wirklich gefreut.

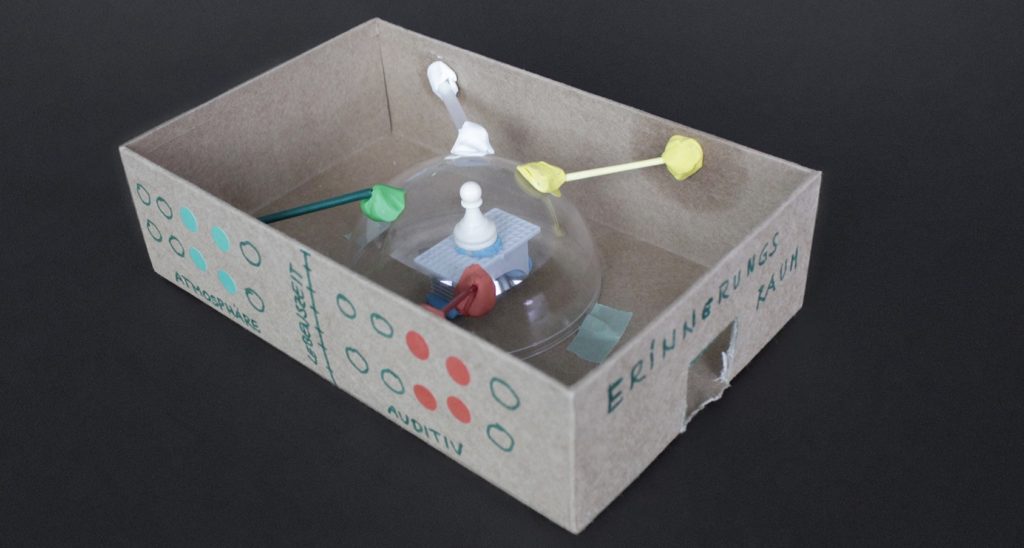

Wir haben den Teilnehmer*innen Materialien mit verschiedensten Eigenschaften zur Verfügung gestellt – von Papier über Stoffe bis hin zu Alltagsgegenständen – und sie gebeten, ihrem Wunschgegenstand eine Gestalt zu geben. Im Bedarfsfall standen studentische Kräfte aus der Gestaltung bereit, dabei zu unterstützen. Die nächste Aufgabe war, anhand der Objekte zu beschreiben, worum es in der spezifischen Zukunft geht. Der blaue Hund war eines dieser Objekte.

Was passierte mit den Ergebnissen des Workshops?Wir hatten um die hundert Objekte mit zugehörigen Interviews. Die Objekte kann man sehr gut aus dem Blickwinkel der Gestaltung interpretieren. Die Beschreibung, also das gesprochene Wort, wurde inhaltlich ausgewertet. Beide Methoden haben wir zusammengebracht und thematische Cluster entwickelt und in Textform sowie als gestaltete Objekte dargestellt.

Diese aufbereiten Materialien bekamen Wissenschaftler*innen aus verschiedenen technischen und naturwissenschaftlichen Disziplinen. Von vielen kam die Rückmeldung: „Das ist ja spannend. Das könnten wir als gedanklichen Input nutzen.“ Ein Objekt war beispielsweise ein stabiler Knetball. Für die Alltagsexpert*innen ging es darum Wege zu finden: Wie lange sitze ich jetzt schon an einem Ort oder beschäftige mich mit einer Sache? Es ging darum anzuzeigen, wie lange man sich schon mit einer Tätigkeit beschäftigt hat.

Wie wurden die Ideen von den Wissenschaftler*innen aufgenommen?

Es ging bei dem Workshop nicht darum, konkrete Ideen für Produkte zu entwickeln. Der Fokus war vielmehr zu beschreiben, was die Alltagsexpert*innen gerne hätten. Aus Forschungssicht beschreiben die Objekte und Texte also, in welche Richtung man weiterdenken könnte, um bestimmte Technologien zur Anwendung zu bringen.

Wir haben die Ergebnisse auch Designer*innen zu Verfügung gestellt und gebeten, sie in Objekte umzusetzen, die als spekulatives Design in einer Ausstellung gezeigt werden können. Entstanden ist zum Beispiel ein modularer Wohnungsbau mit Wänden, die flexibel sind, weil sie von Raupen als Kokon erzeugt werden. Damit könnten Wände an der Stelle wachsen, wo sie stehen sollen. Das ist rein spekulativ. Aktuell wird an diesem Wunsch nicht mit Raupen und deren Kokons, aber mit Pilzmycelien gearbeitet. Das Mycel wächst auf natürlichen Rohstoffen, in jeglicher Form und sind zudem gut recyclebar.

Wir haben aber an den Reaktionen des Publikums gemerkt, dass es Fragen gibt: Was passiert mit den Raupen? Will ich wirklich etwas, was von Tieren stammt, direkt in der Wohnung haben? Dadurch wissen wir, welche Fragen – auch bei Pilzmycel – auf alle Fälle diskutiert und mitgedacht werden müssen. Kreislauffähige Baustoffe sind wichtig, weil bei der Erzeugung von Beton viel CO2 emittiert wird. Das ist ein heißes Thema, das wir auf diese Weise vordiskutiert haben.

Was haben sich die Workshopteilnehmer*innen von Zukunftstechnologien gewünscht? Welche Umsetzungsideen hatten sie?

Ein großes Thema war das, was wir „Camouflage“ genannt haben: Technologische Unterstützung soll immer kleiner werden und am besten verschwinden. Das sieht man jetzt in vielen Bereichen, zum Beispiel an immer kleiner werdenden Hörgeräten oder Kopfhörern.

Für die Wünsche und Bedarfe der Alltagsexpert*innen haben wir versucht, einen sprechenden Begriff zu finden, der teils auch verschiedene Überlegungen zusammenfasst. „Mobile Shelter“, sind also eine mobile Möglichkeit, sich vor einflutenden Informationen und Emotionen abzuschirmen. „Do-it-yourself-Gesundheit“ war auch ein großes Thema. 2017 waren solche Gesundheits-Assistenz-Apps schon in der Entwicklung. Den „Knetball“ als haptische Aufforderung, sich zu überlegen, wie lange man schon an einer Aufgabe sitzt, habe ich bereits erwähnt.

Eine spannende Idee waren übertragbare Erinnerungsspeicher, mit denen Erinnerungen weitergegeben werden können. Auch „Digitale Empathie“ wurde viel diskutiert: Inwieweit kann man in virtuellen Räumen empathisch agieren? Mit Corona ist das ein großes Thema geworden.

Ein weiteres starkes Thema war Umweltschutz und soziale Aspekte bei der Produktherstellung. Eine Zusammenfassung daraus war der „ethische Sensor“. Dabei geht es um die Frage: Wie kann man einem Produkt ansehen, welche Auswirkungen es auf die Umwelt hat und unter welchen Arbeitsbedingungen es hergestellt wurde? Wie kann man so etwas kenntlich machen? Inzwischen gibt es dafür sehr viele Ansätze, auch weil die gesellschaftliche Debatte weitergegangen ist.

Was ist in der Zwischenzeit aus diesen Ideen geworden?

Das möchte ich noch herausfinden. Ich würde gerne die Kolleg*innen, die wir damals mit den Ergebnissen konfrontiert haben, noch mal ansprechen und fragen ob sie sich an das Material von damals erinnern und ob etwas davon in ihre Arbeit eingeflossen ist.

Bei Ideen stellt sich immer die große Frage: Wer ist Verursacher*in einer Idee, wer muss mit aufs Patent? In diesem Fall haben wir sehr offen kommuniziert und gesagt: Uns ist klar, dass die Ideen sehr weit von einem realen Produkt entfernt sind. Die Materialien aus Shaping Future sind ein Angebot: Nutzt, was ihr nutzen wollt. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch zurückmeldet.

Das Zurückmelden ist schwierig, weil man in einem langen Entwicklungsprozess am Ende nicht mehr unbedingt weiß, woher eine Idee kommt. Aber ich bin mir sehr sicher: Wenn wir mit den Kolleg*innen noch mal ins Gespräch gehen, dann werden sie uns sagen ob diese oder jene Idee von damals einbezogen wurde.

Was waren Schwierigkeiten bei dem Projekt?

Es war schwierig, eine Finanzierung zu bekommen. Das Projekt war ungewohnt und es war unklar, was dabei herauskommt. Wir wussten es selbst nicht. Wir konnten nicht sagen, ob am Ende Geschichten sein würden, Bilder oder Objekte, die man sich in einer Ausstellung ansehen kann. Der andere Punkt war: Man muss sich aus zwei sehr unterschiedlichen Fachdisziplinen offen aufeinander zubewegen. Das ist ein langwieriger Prozess und man hängt sich viel an Definitionen auf. Unter dem Begriff Prototyp verstehen die Designer*innen beispielsweise einen Designprototypen und wir bei Fraunhofer einen technisch funktionierenden Prototypen. Das wir aneinander vorbeireden, ist uns erst nach drei Monaten aufgefallen. Das klingt so trivial und ist trotzdem so schwierig.

Wenn Sie „Shaping Future“ mit dem Ideenlauf des diesjährigen Wissenschaftsjahrs vergleichen: Wo sehen Sie Parallelen und Unterschiede?

Wir haben damals nicht gefragt: Welche Wünsche hast du an die Wissenschaft und was soll erforscht werden? Wir haben gefragt: Welche Wünsche hast du an die Zukunft? Das ist aus meiner Sicht ein offenerer Raum.

Ich vermute beim Ideenlauf werden viele Themen aufgegriffen, die aktuell sind und von denen Leute denken, sie müssten darüber Bescheid wissen – beispielsweise Krieg und Corona. Wenn ich mir die Fragen anschaue, die bisher eingereicht wurden, kann ich mir noch nicht vorstellen, dass man die Breite der Gesellschaft erwischt hat.

Beim Wissenschaftsjahr wurde kommuniziert, dass die Fragen Einfluss auf eine Forschungsagenda nehmen werden. Das finde ich schwierig, weil es Druck auf die Fragenden ausübt. Unser Ansatz war immer zu sagen: Was sind eure Wünsche, eure Vorstellungen von der Zukunft? Das ist ein bisschen weicher, ein bisschen offener.