Das Wisskomm-Update gibt alle 14 Tage einen Überblick über aktuelle Themen, Debatten und Trends. Außerdem finden Sie hier aktuelle Termine und Forschungsergebnisse zur Wissenschaftskommunikation.

Wie sicher ist die Wissenschaft vor politischer Einflussnahme?

Ist die Wissenschaft vor politischer Einflussnahme sicher?

„Eine Regierungsbeteiligung der AfD auf Landesebene ist nicht mehr unrealistisch“, schreibt der Rechtswissenschaftler Klaus Ferdinand Gärditz im Laborjournal. In seinem Beitrag überlegt er, wie die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland im Vergleich zu den USA gegen politische Eingriffe geschützt ist. Grundgesetzlich verankert und durch Professuren auf Lebenszeit abgesichert, ist ein plötzlicher Eingriff in die Forschungsfinanzierung, wie man ihn derzeit in den USA beobachten kann, hierzulande praktisch ausgeschlossen: „Die Finanzierung einer Institutsausstattung kann also nicht einfach so zum nächsten Donnerstag beendet werden.“

Die Achillesferse der Wissenschaft bleibe jedoch trotzdem ihre Förderung. Forschungsbereiche können durch politische Prioritätenverschiebungen gefährdet sein. Etwa Projekte zur klimaneutralen Stadt, während andere Themen, wie Forschung zur „Clan-Kriminalität”, in Zukunft stärker gefördert werden könnten. Gärditz meint: „Mitunter wirkt es leichtfertig, wie unbedacht und undifferenziert man etwa die Diversität der Antragstellenden oder die Projektperspektive als förderrelevant deklariert. Wenn sich der politische Wind einmal dreht, kann uns dies schnell auf die Füße fallen.“

Sollte eine Regierungsbeteiligung extremistischer Parteien Realität werden, könnte das wahrscheinlichste Szenario in administrativer Zermürbung und subtilen Behinderungen bestehen, schreibt Görditz, von Baugenehmigungen für Labore bis hin zu Verzögerungen bei Projekten. Gleichzeitig aber sorgten die föderalen Strukturen in Deutschland für Stabilität. Hochschulrecht und Finanzierung liegen bei den Ländern, zentrale Eingriffe in die Forschung seien schwer möglich.

Für eine weitere Perspektive auf dieses Thema empfehlen wir das Interview mit Matthias Jakubowski, der im vergangenen Sommer mit Wissenschaftskommunikation.de über eine mögliche Machtübernahme durch die AfD sprach.

Bekommt das wissenschaftliche Bloggen ein Problem?

Die Bildungssoziologin Isabel Steinhardt nutzt regelmäßig die Plattform Hypotheses, um über Methoden der qualitativen Forschung zu bloggen. Ihre Beiträge, etwa zum datenschutzkonformen Transkribieren, erschienen bisher oft an erster Stelle bei Google-Suchen.

Im neuen „KI“-Modus fällt ihr jedoch auf, dass dieselben Beiträge dort nicht mehr als Quellen genannt werden. Stattdessen werden hauptsächlich Unternehmen, etwa Anbieter von Transkriptionstools, hervorgehoben. Steinhardt befürchtet, dass Wissenschaftskommunikation „ausgehebelt“ werden könnte, wenn künftig nur automatisch generierte Antworten genutzt werden, die auf Marketingtexten basieren. Ein Hinweis darauf sei der Rückgang der Zugriffszahlen bei einigen ihrer Blogbeiträge, der zeitlich mit dem KI-Modus zusammenfiel.

Auch ein Mitglied des Hypotheses-Moderationsteams bestätigt die Beobachtung: „Mir scheint, dass es sich hier um einen Aspekt eines insgesamt großen – riesigen – Themas handelt: Das Untergraben der alten Regeln der SEO durch die intransparenten KI-Algorithmen und die Privilegierung von ‘corporate’ Quellen gegenüber seriösen wissenschaftlichen Quellen.“ Ähnliche Bedenken äußern auch Nutzer*innen auf LinkedIn, was Steinhardts Befürchtungen weiter stützt.

Preise und Stipendien für den Nachwuchs

In Heidelberg durften sich dieses Jahr wieder acht Nachwuchsforschende über die Auszeichnung durch den KlarText-Preis für Wissenschaftskommunikation freuen. Laut der Klaus Tschira Stiftung* hätten die Forschenden ihre Arbeit “unterhaltsam und auf Augenhöhe kommuniziert”. Eine Wasserbauingenieurin erhielt einen Preis für die Visualisierung ihrer Arbeit. Katharina Bensing erklärte mit Hilfe einer Infografik, wie sich Fische im trüben Wasser orientieren.

Auch FRONTIERS verkündete die Auswahl der Nachwuchsjournalist*innen, die in den kommenden Monaten verschiedene europäisch geförderte Forschungsteams besuchen werden, unter anderem auch ein deutsches.

Und sonst?

Der Mitteldeutsche Rundfunk erweitert sein universitäres Netzwerk und schließt einen Kooperationsvertrag mit der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Bei Kooperationen zwischen Medienhäusern und Universitäten entstehen gemeinsame Forschungsprojekte, Praktika und Inhalte. Ziel sei es auch, neue Formen der Wissenschaftskommunikation zu erproben.

Das Rhine-Ruhr-Research Center blickt auf die zweite Statuskonferenz der Förderprojekte des BMFTR im Bereich Wissenschaftskommunikationsforschung zurück. Das “Tabu-Thema” Geld sei dabei zu kurz gekommen, “vor allem angesichts der bereits vereinbarten und bevorstehenden Kürzungen der Hochschulbudgets.”

Der Wissenschaftsverlag Elsevier stellt die Ergebnisse seiner Umfrage “Researcher of the Future” vor. 58 Prozent der Befragten würden aktuell generative Tools für die Arbeit nutzen, 2024 waren es noch 37 Prozent.

Und die Forschung?

Wie bereiten wir uns auf (Natur-)Katastrophen vor? Welche Kommunikationskanäle funktionieren in lokalen Communities, um vorausschauend Wissen zu vermitteln und im Ernstfall zu informieren? Ein Forschungsteam um Edwin Rizal von der Padjadjaran University im indonesischen Bandung hat dazu mit Katastrophenschutzbeauftragten, Pädagog*innen, Gemeindevorsteher*innen und lokalen Freiwilligen gesprochen. Dabei wurde deutlich, wie wichtig digitale Plattformen wie WhatsApp und Facebook für die Verbreitung von Informationen über Gefahren und Risiken geworden sind. Gleichzeitig bergen sie die Gefahr von Fehlinformationen. Traditionelle Warnsysteme wie Sirenen und Beschilderungen hingegen hätten sich aufgrund von Wartungsproblemen verschlechtert. Eine zentrale Rolle spielen also informelle Netzwerke, lokales Wissen und schulische Initiativen zur Aufklärung über mögliche Katastrophen.

In Japan hat ein Forschungsteam um Hitomi Matsunaga von der Nagasaki University eine Umfrage unter Geschichtenerzähler*innen in Fukushima durchgeführt, die den Tsunami und die Nuklearkatastrophe im Jahr 2011 miterlebt haben. Die meisten Befragten wollten weiter als Geschichtenerzähler*innen arbeiten. Viele berichteten aber von Schwierigkeiten – beispielsweise aufgrund mangelnder finanzieller Unterstützung und zu geringem Selbstbewusstsein. Die Autor*innen der Studie unterstreichen die Bedeutung solcher lokaler Stimmen, um auf Grundlage persönlicher Erfahrungen den Katastrophenschutz zu unterstützen.

Termine

📆 21. November 2025 | Kolloquium Wissenschaftskommunikation: Einblicke in innovative WissKomm-Formate & aktuelle Forschungsthemen (online) | Mehr

📆 26. November 2025 | Leopoldina-Vorlesung „Meinen und Wissen. Was unterscheidet eine wissenschaftliche Aussage von einer Meinung und warum tut sich die Wissenschaft mit dieser Unterscheidung so schwer?“ (Halle) | Mehr

📆 28. November 2025 | Digitale Mittagspause: Trust Issues – Wie viel Vertrauen braucht Citizen Science?** | Mehr

📆 2. Dezember 2025 | WissKon 2025** (Karlsruhe) | Mehr

📆 5. Dezember 2025 | Digitale Mittagspause: Bürger*innenforschung wirkt!? Einblicke in die Evaluation der BMFTR-Förderung** | Mehr

Jobs

🔉 Outreach Manager:in | Friedrich-Schiller-Universität Jena (Bewerbungsschluss: 9.12.2025)

🔉 Referent:in für PR und Wissenschaftskommunikation (w/m/d) | Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung (Bewerbungsschluss: 10.12.2025)

🔉 Referent:in Wissenschaftskommunikation & Forschungsförderung (w/m/d) | NCL-Stiftung Hamburg (Bewerbungsschluss: 30.11.2025)

Weitere Stellenangebote finden Sie in unserer Jobbörse – exklusiv für Stellen aus der Wissenschaftskommunikation. Hochschulen, Forschungsinstitutionen, Stiftungen und Co können ihre Stellenangebote direkt an Besucher*innen unseres Portals richten.

Fundstück

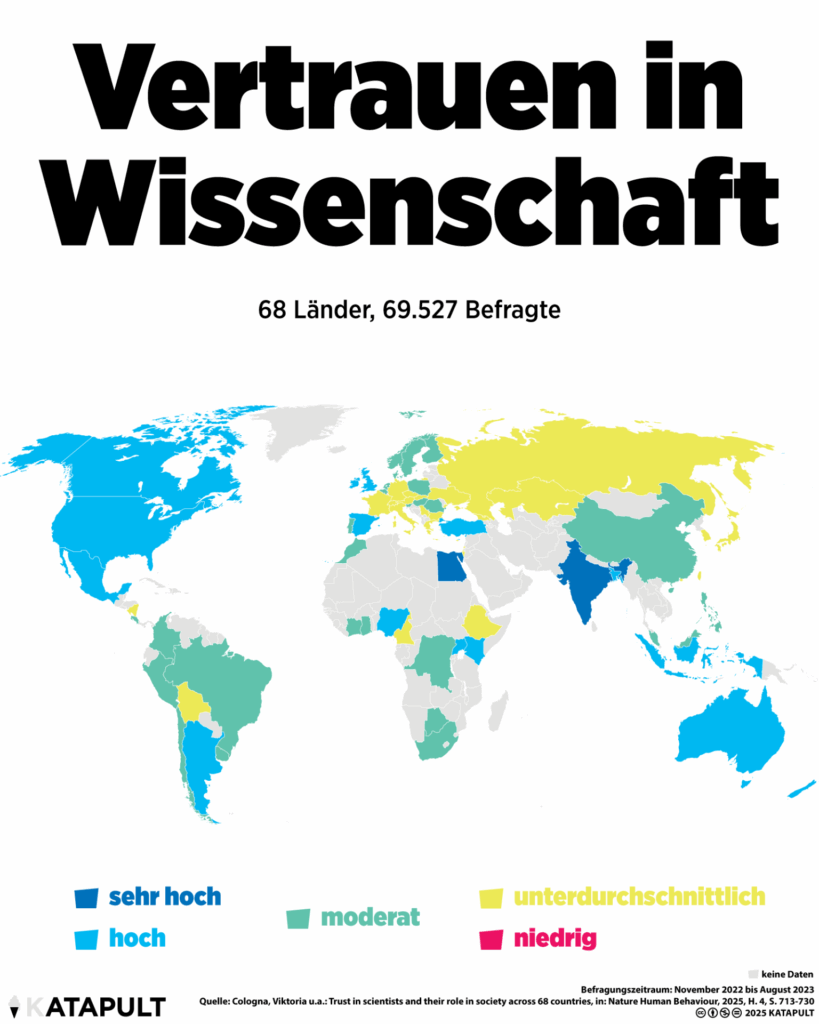

Das Vertrauen in die Wissenschaft sei deutlich ausgeprägter als gedacht, schreibt Katapult zu einer visuellen Aufbereitung einer Ländervergleichsstudie. Im Vergleich zeigt sich, dass das Vertrauen in Wissenschaft in Deutschland unterdurchschnittlich ist.

*Die Klaus Tschira Stiftung ist einer der Förderer des Portals Wissenschaftskommunikation.de.

**Wissenschaft im Dialog und das Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation sind zwei der drei Träger der Plattform.