Das Wisskomm-Update gibt alle 14 Tage einen Überblick über aktuelle Themen, Debatten und Trends. Außerdem finden Sie hier aktuelle Termine und Forschungsergebnisse zur Wissenschaftskommunikation.

Science-Center verliert sein Zuhause

Was gibt’s Neues?

Experiminta droht Aus

Das Frankfurter Science-Center Experiminta muss sich ein neues Zuhause suchen. Das Land Hessen hat den Mietvertrag für das Gebäude überraschend gekündigt – trotz guter Besucherzahlen. Das Museum muss bis Ende 2026 ausziehen, damit das fast 100 Jahre alte Gebäude saniert werden kann. Geschäftsführerin Andrea Gassmann schreibt auf LinkedIn: „Ein Mitmachmuseum ohne Zuhause? Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Post schreiben muss.“ Das Museum verdiene als wichtiger Vermittlungsort, der Berührungsängste abbaue, eine Zukunft. Sie fordert Unterstützung von Stadt und Land. Auch Politiker*innen von CDU, Grünen und Linken kritisieren das Vorgehen der Landesregierung und sprechen sich für den Erhalt aus.

Wissenschaftskommunikation braucht metakognitive Kompetenz

„Wir nutzen nur 10 Prozent unseres Gehirns“ – stimmt das wirklich? Solche pseudowissenschaftlichen Informationen halten sich oft hartnäckig. Das liegt nicht nur an fehlender Expertise, sondern auch an übergroßem Selbstvertrauen in das eigene Wissen. In einem Nature-Kommentar plädieren Helen Fischer und Markus Huff dafür, dass Wissenschaftskommunikation solche metakognitiven Verzerrungen stärker berücksichtigen sollte.

Denn flüssig vorgetragene Informationen können beim Publikum das sogenannte „metakognitive Vertrauen“ stärken, unabhängig davon, ob die Information tatsächlich korrekt ist. Kommunikator*innen sollten diese kognitiven Verzerrungen kennen und ihr Publikum gezielt dabei unterstützen, die eigene Wissensbasis realistischer einzuschätzen. Metakognitive Einsicht, also die Fähigkeit, das eigene Wissen zu reflektieren und zu bewerten, sollte künftig auch stärker in der Evaluation von Wissenschaftskommunikation berücksichtigt werden.

Kommunikation trotz Promotionsstress

Zellkulturen retten, Bachelor-Studierende unterstützen, Deadlines einhalten, Fachartikel schreiben und nebenbei noch Zeit für die Wissenschaftskommunikation schaffen – die Erwartungen an Nachwuchsforschende sind hoch. Einblicke in diesen fordernden Alltag geben Aylin Balmes und Julia Ditzer von der Initiative PhD Scicomm in einem Essay für das Laborjournal. Die beiden Forschenden beschreiben einen Arbeitsalltag, der exemplarisch für viele Wissenschaftler*innen stehen kann: Kommunikation bleibt oft auf der Strecke, obwohl sie als wichtig empfunden wird.

Zugleich hemmen Unsicherheiten: „Meine Dissertation ist doch nur ein kleines Puzzlestück im riesigen Forschungsbild. Und Ergebnisse, die man wirklich zeigen könnte, habe ich doch noch gar nicht.“ Balmes und Ditzer plädieren für mehr Mut zur Prozesskommunikation und geben praktische Tipps zu Zielgruppen, Storytelling und ihrem Format „Wissenschaftlerin der Woche”.

Versteckte Anweisungen und offene Fragen

Einige Forschende, bislang vor allem aus dem Bereich der Informatik, nutzen sogenannte Prompt Injections, um KI-gestützte Peer-Reviews zu manipulieren. Dabei werden unsichtbare oder kaum erkennbare Anweisungen (Prompts) direkt in die PDF-Dateien von wissenschaftlichen Artikeln eingebettet. Diese sollen generative KI-Modelle bei der Bewertung beeinflussen.

Wie Nikkei Asia und Nature berichten, wurden mindestens 18 Preprint-Studien mit entsprechenden Manipulationsversuchen gefunden. James Heathers, forensischer Metawissenschaftler, kommentierte gegenüber Nature, dass hier versucht werde, „die Unehrlichkeit anderer Menschen gewissermaßen als Waffe einzusetzen“.

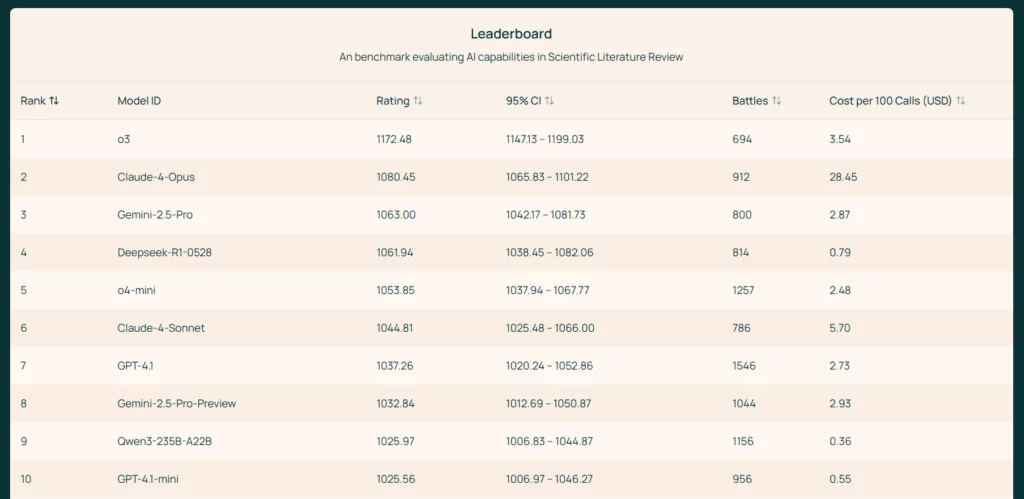

Auch abseits des Peer-Review-Prozesses wird der Einsatz von KI-Tools diskutiert. So hat das Allen Institute for AI die Plattform „SciArena“ gestartet, die untersucht, wie 23 verschiedene Sprachmodelle auf wissenschaftliche Fragen antworten. Doch auch hier bleibt unklar, ob die von KI generierten Zusammenfassungen den Ursprungspublikationen tatsächlich gerecht werden.

Und sonst so?

Die Shortlist des Falling Walls Engage Wettbewerbs steht fest. Zu den Finalist*innen gehört auch eine Kandidatin aus Deutschland. Liza Wohlfart vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation präsentiert das „Frugal innovation by Citizens for Citizens” Projekt. Auch der Neuseeländer Weliton Menário Costa ist dabei, der vor einiger Zeit mit einem Känguru-Tanz-Video für Begeisterung sorgte.

Wie gelingt der Wechsel aus der Wissenschaft in die Kommunikation? Darüber spricht die Wissenschaftsredakteurin Margarita Artemis Milidakis im Podcast-Interview. Praktische Karrieretipps für den Berufseinstieg gibt es auch.

NPR berichtet über eine wissenschaftliche Konferenz der traurigen Art. Auf dem Capitol Hill präsentieren zwei Dutzend Forschende ihre Arbeit und zeigen auf, wie die Streichung der Fördermittel ihre Forschung bedroht.

Und die Forschung?

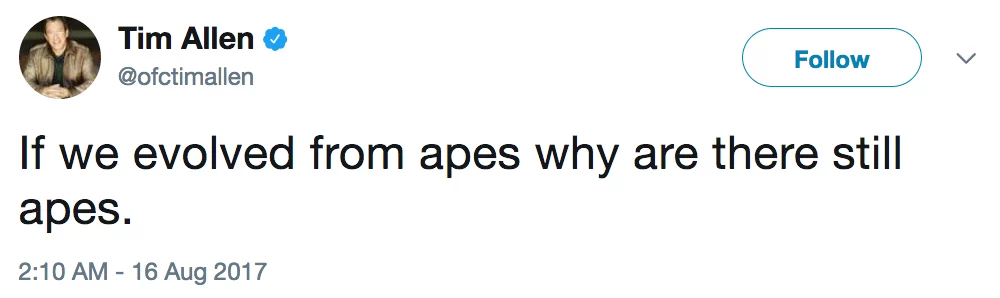

Mit eingängigen Memes versuchen Wissenschaftsleugner*innen, wissenschaftliche Inhalte in Frage zu stellen. Was ist die beste Art, darauf zu reagieren? Hannah Little von der University of Liverpool und Justin Sulik von der LMU München haben auf der Plattform X Antworten auf das Anti-Evolutions-Meme „Warum gibt es noch Affen?“ untersucht. Das Ergebnis: Alle Studienteilnehmenden fanden diejenigen Antworten verständlicher, wirksamer und überzeugender, die in Textform erklärten, warum die Argumentation des Memes irreführend sei. Antworten, die das ursprüngliche Meme nachahmten, wurden schlechter bewertet. Die Studienergebnisse sprechen dafür, dass Memes als Antwort auf wissenschaftsleugnende Posts kontraproduktiv sein könnten.

Wie sieht es mit Satire als Mittel der Wissenschaftskommunikation aus? Studienergebnisse eines Forschungsteams rund um Sara K. Yeo von der University of Utah mahnen auch hier eher zur Vorsicht. Die Wissenschaftler*innen haben in einem Experiment die Wirkung verschiedener Audioclips zum Thema Erneuerbare Energien getestet. Es zeigte sich: Wissenschaftler*innen, die darin Satire verwendeten, wurden als weniger glaubwürdig wahrgenommen.

Weiter geht’s mit der Energiewende, diesmal auf TikTok. Wie kann dort Wissenschaftskommunikation aussehen? Claudia Frick und Eva-Maria Grommes von der Technische Hochschule Köln haben mit Alice Watanabe von der Universität Hamburg den Kanal @energiewende.erklaert untersucht. Vor dem Hintergrund der Konzepte der transformativen und der post-normalen Wissenschaft analysieren sie, wie Eva-Maria Grommes, die den Kanal selbst betreibt, auf interaktive Art und Weise über Wissenschaft kommuniziert und dabei Debatten außerhalb des Wissenschaftssystems anstößt.

Termine

📆 6. August 2025 | Theory in Science Communication reading group (online) | Mehr

📆 3. September 2025 | Hamburger Stammtisch Wissenschaftskommunikation: Wissenschaftsjournalismus in Hamburg| Mehr

📆 14. November 2025 | PartWiss 25: „Gemeinsam forschen – Impulse aus Citizen Science, partizipativer und transdisziplinärer Forschung” (Leipzig) | Mehr

Jobs

🔉IT-Administrator*in | Wissenschaft im Dialog * (Kein Bewerbungsschluss)

🔉 Juniorprojektmanager*in – Veranstaltungsorganisation | Scienceslam.de (Kein Bewerbungsschluss)

Weitere Stellenangebote finden Sie in unserer Jobbörse – exklusiv für Stellen aus der Wissenschaftskommunikation. Hochschulen, Forschungsinstitutionen, Stiftungen und Co können ihre Stellenangebote direkt an Besucher*innen unseres Portals richten.

Fundstück

Die Hightech-Agenda wurde veröffentlich. Laut Referatsleiterin Sandra Gundlach ein „guter Tag für die Wissenschaftskommunikation”:

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.linkedin.com zu laden.

* Wissenschaft im Dialog (WiD) ist einer der drei Träger des Portals Wissenschaftskommunikation.de.