Wie bewerten Studienautor*innen Podcasts zu ihrer Forschung, die mithilfe Künstlicher Intelligenz erstellt wurden? Vermitteln Science Slams tatsächlich Wissen? Und wie fügt sich Wissenschaftskommunikation ins Rollenbild von MINT-Forschenden?

Welches Potenzial haben KI-generierte Podcasts? Neues aus der Forschung

In unserem monatlichen Forschungsrückblick besprechen wir aktuelle Studien zum Thema Wissenschaftskommunikation. In diesem Monat geht es um folgende Themen:

- Welches Potenzial haben KI-generierte Podcasts für die Wissenschaftskommunikation? Forscher*innen aus Leuven haben Studien-Autor*innen automatisch erzeugte Beispiele zu ihren eigenen Artikeln vorgelegt.

- Wie passen berufliche Rollenbilder mit zunehmenden Erwartungen an Wissenschaftskommunikation zusammen? Forscher*innen von der TU Braunschweig haben mit MINT-Wissenschaftler*innen gesprochen.

- Science Slams sind unterhaltsam. Aber vermitteln sie auch Inhalte? Das haben Forscher*innen am Beispiel Klimamobilität untersucht.

- In der Rubrik „Mehr Aktuelles aus der Forschung“ geht es unter anderem um ein Forschungsgeräte-Quartett und KI in der Wissenschaftskommunikation.

Welches Potenzial haben mit KI erstellte Wissenschaftspodcasts?

Wissenschaftspodcasts werden in der Wissenschaftskommunikation immer beliebter. Es entstehen immer wieder neue Formate zu unterschiedlichsten Themen. Inzwischen ist es auch möglich, Podcasts mithilfe von künstlicher Intelligenz automatisiert zu erstellen. Welche Chancen und Herausforderungen das mit sich bringt – beispielsweise in Sachen Vertrauenswürdigkeit und ungenauen Informationen, haben Chloé P. Desmedt, Werner Budts, Maarten De Vos und Philip Moons von der Katholieke Universiteit Leuven untersucht.

Methode: Die Forscher*innen erstellten mithilfe des KI-Forschungsassistenten NotebookLM Podcasts zu zehn wissenschaftlichen Artikeln, die im European Journal of Cardiovascular Nursing (EJCN) veröffentlicht wurden. Darunter fanden sich unter anderem Übersichtsartikel, Forschung, Methodenberichte und Patientenperspektiven. Die Forscher*innen luden die Artikel hoch und wählten die Funktion „Audio Overview“, um ohne zusätzliche Anforderungen eine „Deep Dive Conversation“ zu erstellen. Acht Podcasts wurden beim ersten Versuch für akzeptabel befunden, bei den anderen beiden wurde nachjustiert, weil sie zu lang waren oder in der Mitte abbrachen.

Die jeweiligen Autor*innen der Artikel wurden gebeten, an der Studie teilzunehmen. Dabei wurde ihnen nicht mitgeteilt, dass die Podcasts mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Sie bekamen einen Link zu dem Podcast und einen Link zu einem Fragebogen, den sie nach dem Anhören ausfüllen sollten. Ein paar Tage danach folgte ein etwa halbstündiges Videointerview. Darin wurden sie gebeten, ihre Antworten aus dem Fragebogen zu erläutern. Außerdem wurden sie gefragt, ob sie überrascht wären, dass der Podcast KI-generiert war.

Ergebnisse:

Engagement:

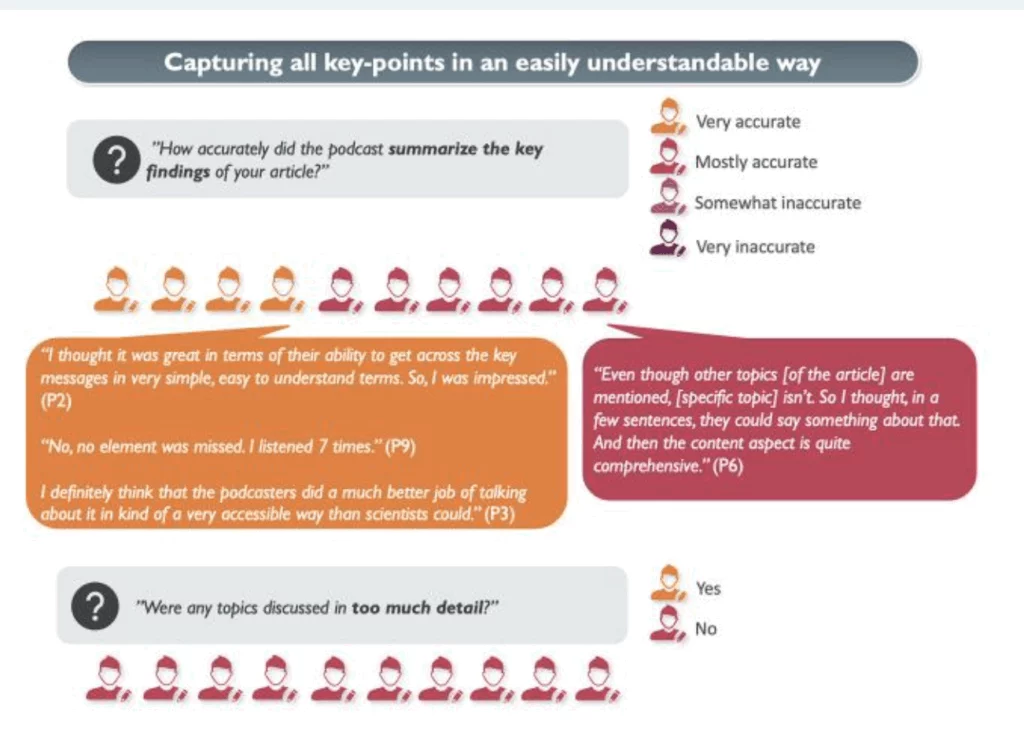

- Vier der Autor*innen fanden, dass die wichtigsten Punkte des Artikels „sehr akkurat“ wiedergegeben wurden, die anderen sechs befanden den Inhalt als „überwiegend richtig“.

- Positiv wurde wahrgenommen, dass wichtige Inhalte in einfachen und leicht verständlichen Begriffen wiedergegeben wurden.

- Auch fiel auf, dass die Moderator*innen die Inhalte in einer Art Gespräch wiedergaben und dadurch Interesse am Thema weckten. Einige der Befragten nahmen an, dass es sich um professionelle Podcast-Moderator*innen mit Background in der Pflege oder der Medizin handele.

- Die meisten Befragten waren sich einig, dass die Podcasts mit 5 bis 17 Minuten die richtige Länge und Tiefe aufwiesen.

Vertrauenswürdigkeit

- Die meisten Befragten hielten den Podcast für eine zuverlässige Informationsquelle. Dennoch wurden einige Aspekte identifiziert, die die Vertrauenswürdigkeit einschränken könnten.

- Beispielsweise fiel der „amerikanische Stil“ auf. Einige Befragte sagten, dass einige Aspekte durch Ausdrücke wie „amazing“ übertrieben würden und dabei Nuancen verloren gingen.

- Vermisst wurde auch, dass sich die Moderator*innen nicht vorstellten.

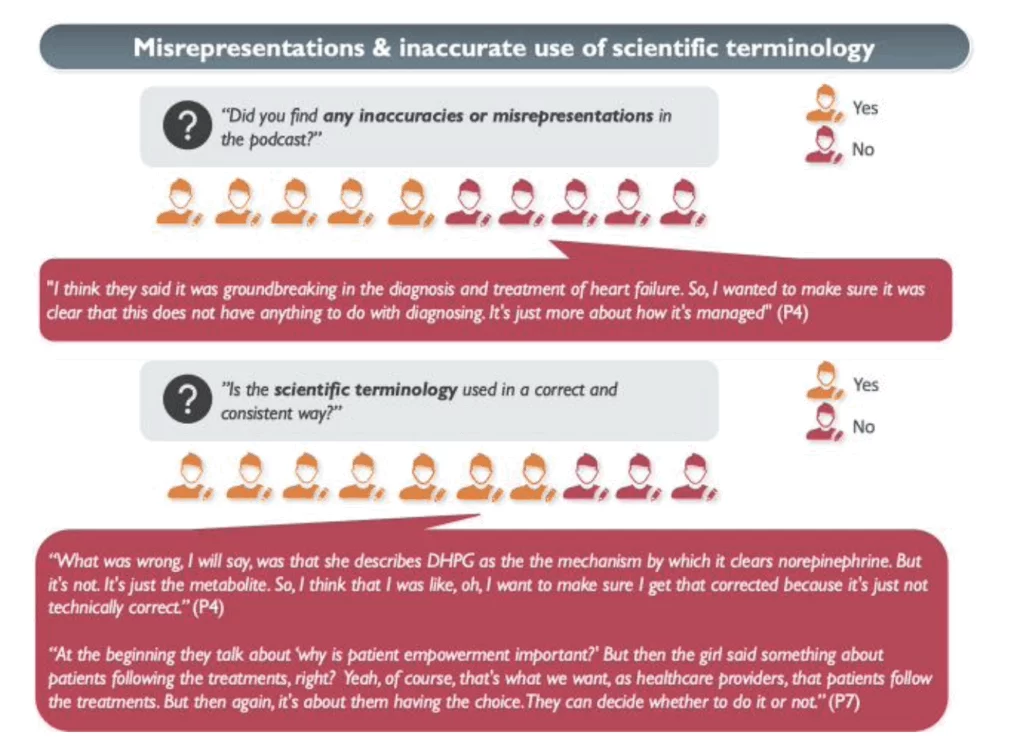

- Die Hälfte der Befragten bemerkte Ungenauigkeiten oder falsche Darstellungen.

- Sieben von zehn gaben an, dass die wissenschaftliche Terminologie korrekt sei.

Künstliche Intelligenz

- Die Hälfte der Befragten, darunter auch eine Person, die selbst zu Künstlicher Intelligenz forschte, war überrascht, dass der Podcast KI-generiert war. Sie gaben an, dass sie „schockiert“, „erstaunt“‘ oder sogar „in einer existenziellen Krise“ waren, weil es sie so überrascht hat, wozu KI bereits in der Lage ist.

- Die fünf anderen Befragten hatten vermutet, dass der Podcast durch KI generiert wurde. Der Hauptaspekt, der die Teilnehmer misstrauisch gemacht hatte, war das Fehlen von Füllwörtern und Fehlern beim Sprechen.

Potenzial für die Wissenschaftskommunikation

- Patient*innen und die allgemeine Öffentlichkeit wurden als die geeignetsten Zielgruppen für diese KI-generierten Podcasts angesehen, vor allem wegen der leicht verständlichen Erklärungen. Die Befragten begriffen die Podcasts als interessante Möglichkeit, Wissenschaft für Lai*innen, aber auch für Beschäftigte im Gesundheitswesen zugänglicher zu machen.

- Es wurde gesagt, dass die Zielgruppe den Inhalt des Podcasts bestimmen sollte. Richte sich dieser an Forschende, sollte er beispielsweise um Kritik und Diskussionen ergänzt werden.

- Befragte hielten es für wichtig, dass der Podcast vor seiner Veröffentlichung gründlich geprüft werde – vorzugsweise von den Autor*innen. Ein Befragter sagte, dass dies so aufwändig sei, dass er den Mehrwert der KI-Unterstützung anzweifle.

- Die Befragten betonten, dass darauf hingewiesen werden müsse, dass der Podcast KI-generiert ist. Außerdem solle der Originalartikel leicht zu finden sein.

- Einige Befragte hatten das Gefühl, dass die Podcasts zu wenig „menschlich“ wirkten und deshalb eine Identifizierung mit dem Gehörten schwierig sei.

Schlussfolgerungen: Die Bewertung durch die Autor*innen zeigten, dass die KI-generierten Podcasts die Hauptaussagen und die wichtigsten Ergebnisse der Forschungsartikel leicht verständlich und größtenteils korrekt vermitteln. Für die Autor*innen der Studie spricht dies für das Potenzial von KI-generierten Wissenschaftspodcasts. Sie könnten wissenschaftliche Studien einem breiteren Publikum zugänglich zu machen – ähnlich wie dies auch Zusammenfassungen tun. Allerdings böten Podcasts die Chance, Zuhörer*innen stärker zu fesseln. Auch könnten Podcasts je nach Zielgruppe unterschiedlich gestaltet werden. Bisher verfüge NotebookLM nur über begrenzte Möglichkeiten, was sich aber höchstwahrscheinlich ändern werde, schreiben die Autor*innen.

Die Studie offenbart aber auch Schwierigkeiten und Herausforderungen. Dazu gehören: forschungsspezifische Ungenauigkeiten und falsche Darstellungen, falsche Verwendung medizinischer Terminologie, falsche Aussprache von Wörtern und mangelnde Nuancierung bei der Darstellung von Forschungsergebnissen. Diese Einschränkungen beträfen auch traditionelle Wissenschaftspodcasts, betonen die Autor*innen. Sie raten daher, Podcasts vor der Veröffentlichung gründlich zu prüfen, eine Genehmigung der Autor*innen der wissenschaftlichen Artikel einzuholen und auf die Originalveröffentlichung zu verweisen.

Einschränkungen: Die Studie umfasste nur zehn Podcasts zu Artikeln, die allesamt aus einem einzigen Fachmagazin stammten. Außerdem haben nur die Autor*innen selbst die Podcasts zu ihren Artikeln bewertet. In zukünftiger Forschung sollten auch Personen aus der Zielgruppe berücksichtigt werden.

Desmedt, C.P., Budts, W., De Vos, M., Moons. P. (2025) Artificial intelligence-generated podcasts open new doors to make science accessible: a mixed-method evaluation of quality and the potential for science communication, European Journal of Cardiovascular Nursing, zvaf074, https://doi.org/10.1093/eurjcn/zvaf074

MINT-Wissenschaftler*innen: Kommunikation als Teil der beruflichen Identität?

Von Wissenschaftler*innen wird zunehmend erwartet, dass sie sich im Bereich der Wissenschaftskommunikation engagieren. Das wird in Arbeitsverträgen, Zielvereinbarungen, Förderbedingungen und dem Ausbau von Ausbildungsmöglichkeiten deutlich. Wie gehen Forschende mit diesen veränderten und erweiterten Erwartungen um? Lennart Banse, Friederike Hendriks und Monika Taddicken von der Technischen Universität Braunschweig haben 25 erfahrene Wissenschaftler*innen aus dem MINT-Bereich in Deutschland dazu interviewt, wie sich die Wissenschaftskommunikation zu bestehenden beruflichen Rollenidentitäten verhält.

Methode: Die Rollenidentitätstheorie gehe davon aus, dass Menschen das Verhalten in sozialen Rollen und die wahrgenommenen Erwartungen an diese Rollen in Form von Rollenidentitäten (RIDs) verinnerlichen, schreiben die Autor*innen der Studie. Ob dabei neue Rollen angenommen werden, hänge dabei von den bereits verinnerlichten ab. Um die Berufsrollenidentitäten von Wissenschaftler*innen und ihr Verhältnis zu den Erwartungen an Wissenschaftskommunikation zu untersuchen, führten die Autor*innen Interviews mit 25 erfahrenen Wissenschaftler*innen aus MINT-Fächern (Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik), die an öffentlich finanzierten Forschungsuniversitäten arbeiteten und Leitungspositionen innehatten (z. B. Forschungsgruppenleiter*innen oder Professor*innen). Die meisten Interviews wurden online geführt.

Die Teilnehmenden berichteten über typische Aktivitäten in ihrem Arbeitsalltag und kategorisierten diese dann selbst in Cluster, die verschiedene berufliche Rollenidentitäten repräsentierten. Danach bewerteten die Teilnehmenden, wie viel Zeit sie typischerweise in einem Jahr auf die verschiedenen Rollenidentitäten verwendeten (Identitäts-Salienz) und wie viel sie eigentlich idealerweise gerne darauf verwenden würden (Identitätsausprägung).

Die Teilnehmenden identifizierten selbst Wisskomm-Aktivitäten in ihrer täglichen Arbeit und konnten diese aus einer Liste mit typischen Maßnahmen ergänzen. Schließlich sprachen sie über Kommunikationsmotive, Barrieren und wahrgenommene Einflussfaktoren.

Die Interviews wurden automatisch transkribiert und mit der Software MAXQDA kodiert. Dabei wurden übergeordnete professionelle Rollenidentitäten identifiziert (z. B. Forscher*in, Lehrer*in), sowie Themen, die sich auf die Positionierung der Wissenschaftskommunikation innerhalb dieser Rollenidentitäten beziehen.

Ergebnisse: Die Autor*innen identifizierten wiederkehrende Themen, die beschreiben, wie Wissenschaftskommunikation in bestehende berufliche Rollenidentitäten integriert wird.

1. Wissenschaftskommunikation als Verstärkung bestehender, zentraler beruflicher Rollenidentitäten:

- 16 Befragte begriffen kommunikative Tätigkeiten als natürliche Erweiterung ihrer beruflichen Rollenidentität als Forschende – insbesondere, wenn es darum ging, Wissen an Zielgruppen wie die Industrie oder die Politik zu transferieren.

- Auch interdisziplinäre Kommunikation wurde dabei häufig als Form der Wissenschaftskommunikation begriffen.

- Acht Befragte ordneten kommunikative Aktivitäten ihrer Rollenidentität als lehrende Person zu. Ihnen ging es dabei vor allem darum, potenzielle zukünftige Forscher*innen und Fachleute zu erreichen und zu inspirieren.

- Einige betrachteten auch die Hochschullehre als Form der Wissenschaftskommunikation.

3. Wissenschaftskommunikation als Teil von Rollenidentitäten, die mit Verwaltung oder Wissenschaftsmanagement zu tun haben:

- Diese Aktivitäten empfanden Befragte fast ausschließlich als eine von außen auferlegte Pflicht. Bei Führungspersonen spielte die Repräsentation der Organisation eine zentrale Rolle.

4. Verinnerlichung einer ausgeprägten Rollenidentität als Kommunikator*in:

- Zehn Befragte ordneten sich diesem Thema zu. Ziel der Kommunikation war meist ein vage definiertes Laienpublikum.

- Die Hauptmotivation lag in dem Wunsch, „der Gesellschaft etwas zurückzugeben“ und die Arbeit im eigenen Fachgebiet zu legitimieren. Auch sollen Wissen über die Wissenschaft verbreitet werden und Missverständnisse abgebaut werden.

5. Loslösung der Wissenschaftskommunikation von der beruflichen Rollenidentität:

- Acht Befragte ordneten bestimmte kommunikative Aktivitäten ihrem Privatleben zu, zum Beispiel Gespräche mit Freund*innen über Wissenschaft oder Social-Media-Aktivitäten auf privaten Accounts. Dabei fühlten sie sich freier und nicht durch berufliche Normen eingeschränkt.

Zwar sahen einige die Rolle der*s Kommunikator*in als eigenständige berufliche Rollenidentität an, im Vergleich zu anderen Rollen als Forscher*in, Lehrer*in oder Verwalter*in hatte diese jedoch eine relativ geringe Bedeutung. Viele Befragte sprachen an, dass die kommunikative Rolle noch nicht nachhaltig in akademischen Strukturen integriert sei und es immer noch vor allem auf klassische Erfolgsmarker wie Publikationen und Zitationen ankomme. Viele investierten deshalb möglichst viel in die Erfüllung der Rollenidentität als Forscher*in.

In den Interviews wurde deutlich, dass die meisten der Befragten in den letzten Jahren einen wachsenden Erwartungsdruck für zusätzliche kommunikative Rollen wahrgenommen haben – seitens der Öffentlichkeit, aber auch von der Hochschulleitung und Forschungsförderern. Besonders diejenigen, die noch nicht so lange in der Wissenschaft arbeiteten, waren sich dieser Anforderungen bewusst. Einige Ältere zeigten sich froh, bereits etabliert zu sein und nicht mithalten zu müssen.

Wissenschaftskommunikation wurde dann als bedeutsamer erachtet, wenn sie direkt zur Förderung beruflicher Ziele beitrug, wie zum Beispiel „Erhöhung der Sichtbarkeit unserer Forschung“. Kommunikation wurde vor allem von denjenigen als Mittel zur Klarstellung von Fehleinschätzungen gesehen, die zu kontroversen Themen forschen. Vor allem bei den weiblichen Befragten spiegelte sich auch der persönliche Wunsch wider, als „Vorbild für junge Mädchen“ zu dienen.

Schlussfolgerungen: Deutlich wird in den Interviews, dass die Anforderungen an kommunikative Aufgaben steigen. Die Interviews sprechen dafür, dass jüngere Wissenschaftler*innen häufiger Wissenschaftskommunikation betreiben und diesem Aufgabenfeld teilweise eine eigenständigere Rolle im Berufsbild zuschreiben. Jüngere Wissenschaftler*innen haben womöglich die vergleichsweise neuen Anforderungen bereits stärker verinnerlicht.

Die Interviews zeigen aber auch, dass die traditionellen akademischen Kernaufgaben Forschung und Lehre ihren zentralen Stellenwert behalten. Die Befragten versuchten vor allem, die Erwartungen dieser zentralen Rollen zu erfüllen. Wissenschaftskommunikation dient dabei vor allem instrumentellen Zielen und wird praktiziert, wenn sie berufliche Ziele unterstützt. Normative Ideen von Wissenschaftskommunikation – beispielsweise als ein für Wissenschaft und Gesellschaft lehrreicher und tiefgreifender Austausch – werden selten angesprochen. Möglicherweise habe dies mit den begrenzten Kommunikationserfahrungen der Befragten zu tun, überlegen die Autor*innen. Abgelehnt wurde Wissenschaftskommunikation, wenn sie als von außen aufgedrückte Aufgabe wahrgenommen wird.

Einige Befragte trennten Kommunikationsaktivitäten vollständig von ihrer beruflichen Identität. Trotzdem aber würden sie in der Öffentlichkeit als Wissenschaftler*innen wahrgenommen, warnen die Autor*innen. Eine Kommunikation, die sich nicht an akademische Standards halte, könne sich deshalb negativ auf das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Wissenschaft auswirken.

Um Wissenschaftskommunikation stärker als Teil beruflicher Identitäten zu verankern, könnte laut der Autor*innen hilfreich sein, wenn sie stärker anerkannt und belohnt würde. Sie überlegen aber, dass die kommunikative Leistung nicht als Selbstzweck und nicht unabhängig von forschungsbasierten Ergebnissen gefördert werden sollte, sondern als Mittel, die gesellschaftliche Relevanz und Akzeptanz wissenschaftlicher Arbeit zu erhöhen.

Einschränkungen: Die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse schränkt ein, dass nur Wissenschaftler*innen in Deutschland und nur solche aus MINT-Fächern befragt wurden. Auch kann die Studie keine Aussagen über Wissenschaftler*innen in früheren Karrierestufen treffen.

Banse, L., Hendriks, F., Taddicken, M. (2025). A New Obligation or a Natural Extension? STEM Scientists’ Science Communication in the Context of Their Professional Role Identities. Science Communication, 0(0). https://doi.org/10.1177/10755470251341839

Kommunikation zur Klimamobilität: Was können Science Slams?

Bei Science Slams sprechen Wissenschaftler*innen in einem kurzen Vortrag über ein wissenschaftliches Thema, danach stimmt das Publikum darüber ab, welcher Beitrag am besten gefiel. Das Ziel: Auf unterhaltsame Art und Weise Wissen zu vermitteln. Aber funktioniert das? Ann-Christine Link, Malte Vandamme und Thomas Brenner von der Philipps-Universität Marburg haben mit Thais França vom Centre for Research and Studies in Sociology in Lissabon die Wirksamkeit von Science Slams zum Thema Klimamobilität untersucht. In dieser polarisierten und mit Falschinformationen gespickten Debatte sei die Vermittlung von wissenschaftlichem Wissen dringend nötig, schreiben sie.

Methode: Die Autor*innen organisierten im Rahmen des Projekts „Facts First: Untangling Climate Mobility Narratives in Europe“ Ende 2024 einen dreistündigen Science Slam in Marburg. Ziel der Kooperation mit dem University Institute of Lisbon (ISCTE) war, Erzählungen von Migration, Vertreibung, Umsiedlung und Immobilität im Kontext von Klimaveränderungen zu erforschen. Die Autor*innen erarbeiteten sechs verschiedene Klimamobilitätsnarrative: (1) Massen-Klimamigration, (2) Krise & Bedrohung, (3) Klimaleugnung, (4) Opfer & Humanitäres, (5) Erfolgs-Geschichten und (6) Nuancen & Komplexität.

Bei den ersten drei Narrativen wird in erster Linie das Problem hervorgehoben, wobei der Globale Norden häufig als Opfer dargestellt wird. Bei „Opfer & Humanitäres“ stehen die Opfer im Mittelpunkt und bei „Erfolgs-Geschichten“ und „Nuancen & Komplexität“ geht es in erster Linie um Lösungen. Das Narrativ der Massen-Klimamigration werde sowohl von rechtsextremen Strömungen genutzt, die für strengere Grenzregime eintreten, als auch von internationalen Organisationen, die für mehr Unterstützung der Herkunfts- und Zielländer werben, schreiben die Autor*innen.

Die Veranstaltung fand an der Philipps-Universität Marburg vor rund 70 Zuschauer*innen statt. Jeweils zwei Studierende der beiden Hochschulen bestritten die vier Runden des Science Slams. Zu Anfang wurde erklärt, dass Klimaveränderungen eine der vielen potenziellen Triebkräfte menschlicher (Im-)Mobilität sind. Danach wurde das Publikum gebeten, den ersten Teil der Umfrage auszufüllen.

Im Laufe des Science Slams wurden folgende Narrative angesprochen: „Massen-Klimamigration“ (Narrativ 1), „Krise & Bedrohung“ (Narrativ 2), „Erfolgs-Geschichten“ (Narrativ 5), „Nuancen & Komplexität“ (6).

Danach wurde der zweite Teil der Umfrage durchgeführt. Die Teilnehmenden beantworteten in beiden Umfragen anonym fünf Fragen dazu, wie sehr sie auf einer Skala von 0 bis 10 fünf Schlagzeilen zustimmen, die an die verschiedenen Narrative zur Klimamobilität angelehnt waren, beispielsweise: „Die Klimaflüchtlingskrise ist da, und Europa ist nicht bereit“ und „Die Erfolgsgeschichten von Klimamigrant*innen sind wichtig.“ Mithilfe einer statistischen Analyse untersuchten die Autor*innen, ob sich die Bewertungen der verschiedenen Erzählungen zur Klimamobilität durch die Science Slams verändert haben.

Ergebnisse: Die meisten der 70 Science-Slam-Teilnehmenden waren Studierende aus Marburg. Hinzu kamen einige Angehörige der Slammer*innen. Es waren keine Interessenvertreter*innen aus Politik, Medien, Öffentlichkeit oder zivilgesellschaftlichen Organisationen anwesend, obwohl die Veranstalter*innen im Vorfeld gezielt per E-Mail Einladungen an lokale Akteur*innen ausgesprochen hatten. Auch wurde versucht, persönliche Kontakte zu nutzen – jedoch ohne Erfolg.

42 Personen füllten die Umfrage vor dem Science Slam aus und 45 danach. Vor den Science Slams erhielt das Narrativ 3 (Opfer & Humanitäres) die geringste Unterstützung und „Nuance & Komplexität“ die größte Unterstützung. Nach dem Science Slam blieb Unterstützung für das Narrativ 3 gering und die Unterstützung für das Narrativ 5 war noch höher.

Bei Narrativ 1 (Massen-Klimamigration) und 2 (Krise & Bedrohung) sank die Unterstützung gleich stark, bei „Nuancen & Komplexität“ stieg die Unterstützung an. Die Zustimmungswerte zu den Narrativen, die nicht diskutiert wurden, blieben unverändert. Die statistische Analyse zeigte, dass der Science Slam bei denjenigen Narrativen eine signifikante Auswirkung auf die Unterstützung des Publikums hatte, die in der Veranstaltung angesprochen wurden.

Schlussfolgerungen: Die starke Unterstützung der Narrative „Massen-Klimamigration“ und „Krise und Bedrohung“ deuteten auf deren weite Verbreitung in westlichen Medien und in der Politik hin – obwohl es laut der Autor*innen keine wissenschaftlichen Begründungen dafür gibt. Dass die Unterstützung nach dem Science Slam gesunken war, deute darauf hin, dass das Format das Verständnis komplexer und polarisierter Themen wie die Klimamobilität verbessern könne. Die Unterstützung für Narrative, die sich um Sicherheit und Angst drehen, sanken, während die Unterstützung für Narrative stieg, die eine komplexere und nuanciertere Berichterstattung über Klimamobilität verfolgten.

Das Feedback der Teilnehmenden war überwiegend positiv. Sie lobten das unterhaltsame Format, die kurze Einführung in das Thema, die Beiträge, die Diskussion am Schluss und die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Auch die Länge von drei Stunden bewerteten sie als angemessen.

Allerdings war das Publikum sehr homogen, die Ergebnisse lassen sich also nicht notwendigerweise auf andere Zielgruppen übertragen.

Die Autor*innen reflektieren kritisch, dass keine Teilnehmenden aus den Medien, der Politik, zivilgesellschaftlichen Organisationen oder der breiten Öffentlichkeit anwesend waren. Möglicherweise wäre das anders gewesen, wenn die Veranstaltung auf Deutsch statt auf Englisch stattgefunden hätte, überlegen sie. Um ein vielfältigeres Publikum anzusprechen, wäre zudem eine ausgefeiltere Öffentlichkeitskampagne nötig gewesen, überlegen sie. Auch ein hybrides Format hätte womöglich mehr Menschen zur Teilnahme motiviert. Eine Herausforderung sei, auch Personen anzusprechen, für die die Relevanz des Themas nicht offensichtlich sei. Die Autor*innen betonen zudem, dass die Organisation von Science Slams erhebliche personelle Ressourcen benötige.

Einschränkungen: Einschränkungen beziehen sich auf die begrenzte Stichprobengröße von 45 Teilnehmenden und die mangelnde Vielfalt der Teilnehmenden: hauptsächlich Studierende, die bereits an Science Slams teilgenommen hatten und keine radikalen Einstellungen vertraten.

Link, A.-C., França, T., Vandamme, M., Brenner, T. (2025). Shifting Narratives: The Role of Science Slams in Climate Mobility Communication. Science Communication, 0(0). https://doi.org/10.1177/10755470251342438

Mehr Aktuelles aus der Forschung

Neben Zusammenfassungen gibt es viele weitere gute Ideen, wie Generative KI die Wissenschaftskommunikation unterstützen kann – beispielsweise als Schreibassistent oder Ideengenerator. Dabei sollte man sich unbedingt mit den Fallstricken befassen, empfiehlt ein Forschungsteam um Friederike Hendriks von der Technischen Universität Braunschweig. In einem Kommentar geben die Wissenschaftler*innen Tipps für “gute Gewohnheiten” bei der Arbeit mit KI. Unter anderem müsse man sich über Ungenauigkeiten und Missverständnisse bewusst werden, die produziert werden können.

Der Satz „Ich glaube an die Wissenschaft“ stelle ein Paradoxon dar, schreibt ein Autor*innen-Team um Amarasinghe Arachchige Don Nalin Samandika Saparamadu von der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore. Denn in der Wissenschaft gehe es um evidenzbasierte Methoden und nicht um absolute Wahrheiten. In ihrem Kommentar diskutieren die Autor*innen, wie Wissenschaft in der Kommunikation als ein dynamischer und sich selbst korrigierender Prozess dargestellt werden kann, um die kritische Auseinandersetzung und ein besseres Verständnis der Methoden zu fördern.

Sie glauben nicht nur an Wissenschaft, sondern forschen auch? Und das mit interessanten Instrumenten, Methoden oder Werkzeugen? Dann lädt die Wisskomm-Agentur Spread the Nerd Sie ein, zu einem Forschungsgeräte-Quartett beizutragen. Das Spiel soll anschauliche Einblicke in den Arbeitsalltag von Wissenschaftler*innen aus verschiedenen Forschungsgebieten geben und spannende (und skurrile) Werkzeuge der Wissenschaft vorstellen. Jede Karte stellt ein Beispiel aus einer Disziplin vor und soll so die oft unsichtbaren Grundlagen von Forschung erlebbar machen. Unter den Einsendungen verlost Spread the Nerd ein weiteres Wisskomm-Tool: den Formatgenerator mit Ideen und visuellen Inspirationen. Wer mitmachen möchte, füllt bis zum 15. August den Forschungsgeräte-Fragebogen aus und sendet bis zu drei passende, frei verwendbare Fotos.

Wie produziert man wirkungsvolle Videos für die Wissenschaftskommunikation? Forscher*innen um Mauricio Montes vom Boston College haben einen Überblicksartikel über evidenzbasierte Wisskomm-Strategien für Social-Media-Plattformen veröffentlicht. Die Arbeit basiert auf 28 Studien aus den letzten zehn Jahren, die sich schwerpunktmäßig mit YouTube und TikTok beschäftigen und unter anderem Erkenntnisse zu Erzählstruktur und Emotionen liefern. Forscher*innen zeigten beispielsweise, dass Selfies von Wissenschaftlerinnen auf Instagram Stereotypen von männlich konnotierten MINT-Fächer verändern können. Auch ermutigen sie Forscher*innen dazu, im Videobereich mit ausgebildeten Wissenschaftskommunikator*innen zusammenzuarbeiten, um ansprechende, zugängliche Formate zu entwickeln.

Einen Forschungsüberblick hat auch ein Team um Daniel Silva Luna von der Universität Augsburg zusammengestellt. Die Forscher*innen haben wissenschaftliche Literatur über die Arbeit von Wissenschaftskommunikation mit kommunikative künstliche Intelligenz (ComAI) überprüft und auf dieser Grundlage Qualitätsprinzipien entwickelt. Diese umfassen neben anderen auch wissenschaftliche Integrität, Menschenzentriertheit und ethisches Verantwortungsbewusstsein.

Maßnahmen gegen (visuellen) Hass im Netz diskutieren Franziska Oehmer-Pedrazzi von der Fachhochschule Graubünden und Stefano Pedrazzi von der Université de Fribourg. Dafür haben sie Merkmale solcher Hass-Äußerungen gesammelt, um mögliche Maßnahmen zu identifizieren, darunter Handlungsoptionen von Staat und Medien. Sie kommen zum Schluss, dass „Maßnahmen nur im Zusammenspiel und unter gegenseitiger Kontrolle verschiedener Akteur:innen Hass online wirksam vermindern und gleichzeitig ein Höchstmaß an Meinungsäußerungsfreiheit garantieren können.“