Was ist die Aufgabe des Wissenschaftsjournalismus? Wo liegen seine Möglichkeiten, das Vertrauen in die Wissenschaft zu stärken? Diese Fragen beantwortet Martin Schneider. Er ist Vorsitzender der Wissenschaftspressekonferenz und Redakteur des Südwestrundfunks.

Wissenschaftsjournalismus in Zeiten „alternativer Fakten“

Nein, amerikanische Verhältnisse haben wir bei uns glücklicherweise nicht. Zumindest von den herrschenden politischen Kräften werden wissenschaftliche Fakten nicht in Frage gestellt. In der Bevölkerung allerdings ist auch bei uns eine gewisse Vertrauenserosion in die Wissenschaft unverkennbar – die in einer unheiligen Allianz zusammen zu treffen scheint mit einem sinkenden Vertrauen in den Journalismus. Höchste Zeit also, sich einmal Gedanken zu machen, wie beide Seiten auf diese Situation reagieren können und sollten.

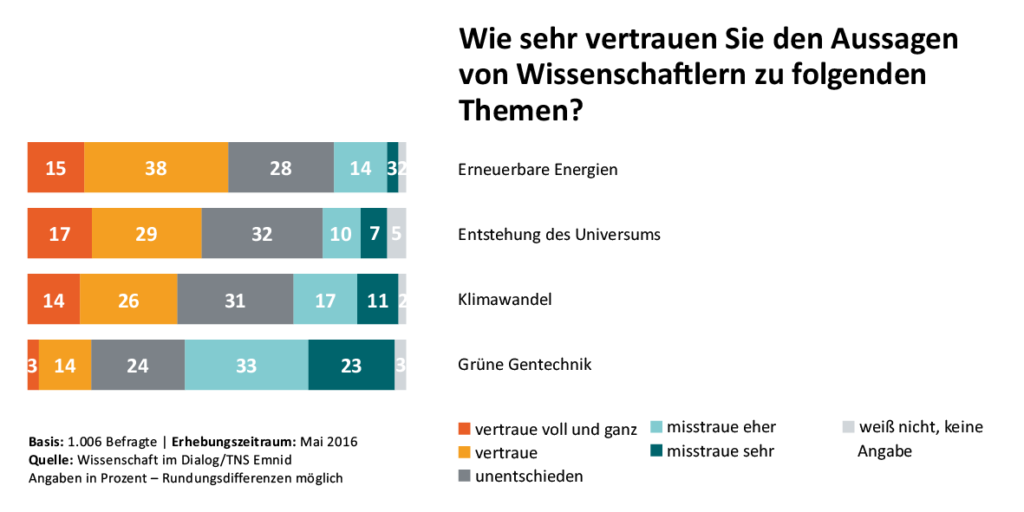

Zunächst mal ein kurzer Blick auf den Vertrauensverlust in der Wissenschaft. Der derzeit immer wieder konstatierte Rückgang der Bedeutung von Evidenz, wissenschaftlicher Expertise und Faktenwissen deutete sich auch schon im Wissenschaftsbarometer des vergangenen Jahres an. So findet darin ein Drittel unserer Bevölkerung, die Menschen vertrauten „zu sehr der Wissenschaft“ und „zu wenig ihren Gefühlen und dem Glauben“. Nur 53 Prozent der Menschen trauen den Aussagen von Wissenschaftlern zu erneuerbaren Energien, 40 Prozent beim Klimawandel. Und nur 17 Prozent glauben den Forschern, wenn es um Grüne Gentechnik geht. Besonders bizarr ist das Ergebnis, dass nur 46 Prozent der repräsentativ Befragten der Wissenschaft vertrauen, wenn es um die Entstehung des Universums geht.

Auch wenn diese Zahlen gewisse Interpretationsmöglichkeiten lassen, kann man sicher festhalten: Wissenschaftliche Evidenz ist nicht mehr unangefochten die letzte Instanz für die Beurteilung, ob etwas wahr oder falsch ist – daneben scheint es inzwischen noch andere „vertrauensbildende Instanzen“ zu geben – die Meinung von Freunden, Politikern, Agitatoren, der eigenen Echokammer (im schlimmsten Fall fällt dies alles zusammen) scheint wissenschaftliche Evidenz schlagen zu können.

Die Aufgabe des Wissenschaftsjournalismus

Klar ist aber auch: Wenn wissenschaftliche Expertise an sich als Kriterium abgelehnt wird, kommt die Wissenschaft selbst aus dieser Situation auch durch noch so ausgeklügelte Kommunikationsstrategien nicht heraus. Je „hochglänzender“ die Kommunikationsanstrengungen werden, desto mehr werden sie von denen, die der Wissenschaft skeptisch gegenüber stehen, als bloße Versuche von Akzeptanzbeschaffungsmaßnahmen gewertet werden. Wissenschaft braucht aber nicht in erster Linie „Akzeptanz“, sondern Vertrauen, wie Mike Schäfer richtig feststellt (vergl. „Wer vertraut noch der Wissenschaft? (Teil 2)“). Um dieses zu erlangen, braucht es eine „vertrauensvermittelnde Instanz“ – und als eine solche fungiert seit jeher der Journalismus. Abgesehen davon, dass der allergrößte Teil der Bevölkerung sein Wissen über die Wissenschaft aus den Medien bezieht und nicht von Wissenschaftlern direkt oder über die Publikationen der Kommunikationsabteilungen, gehören gesellschaftliche Einordnung und Bewertung, Agenda Setting und Gate Keeping zu den gesellschaftlichen Grundfunktionen des Journalismus. Auch auf dem Gebiet von Wissenschaft und Forschung ist all dies nicht weniger wichtig als in anderen journalistischen Ressorts, im Gegenteil: Die gesellschaftlichen Folgen neuer wissenschaftlich-technologischer Entwicklungen werden immer bedeutender und, vor allem: Sie lassen sich ja gerade nicht aus dem Wissenschaftssystem heraus selbst bewerten. Politische, moralische und andere Wertesysteme müssen in die Frage einfließen, welche Entwicklungen wir wollen und welche nicht. Hier sind Journalisten gefragt.

Nun scheint aber auch der Journalismus allgemein in eine Vertrauenskrise geraten zu sein. Schaut man sich die Diskussion um die vermeintliche „Lügenpresse“ etwas näher an, relativiert sich allerdings zumindest schon mal die Dimension. So hat Anfang des Jahres das Meinungsforschungsinstitut infratest-dimap eine Studie zur Glaubwürdigkeit der Medien (PDF) veröffentlicht. Immerhin bewerten darin 89% der Bundesbürger das Informationsangebot der Medien als gut oder sehr gut. Nur knapp 10% als „schlecht“.

Tatsächlich bezieht sich der „Lügenpresse“-Vorwurf ohnehin ja zum großen Teil auf politische und nicht vorrangig auf wissenschaftliche Inhalte. Allerdings kennen auch Wissenschaftsredaktionen den Vorwurf, einseitig und im Auftrag geheimnisvoller Mächte, bezahlt von Industrie und Politik, zu berichten – und zwar schon bevor das Schlagwort von der „Lügenpresse“ populär wurde. Er kommt regelmäßig von Impfgegnern, Klimaleugnern, Wunderheilern, Kreationisten oder ChemTrails-Anhängern – gesellschaftlichen Gruppen, die mit rationalen Argumenten seit jeher schwer zu erreichen sind. So gesehen, sind Wissenschaftsjournalismus geübt im Umgang mit Irrationalismen aller Art.

Vertrauensverlust

Dass das Vertrauen in die Wissenschaft nun auf breiterer Ebene zu erodieren scheint, dürfte in Teilen aber auch eine Folge davon sein, wie Wissenschaft in aller Regel dargestellt wird: als Abfolge immer wieder neuer Wahrheiten, die nur leider allzu oft zum Irrtum von Morgen werden. Für die Bildung von Vertrauen wird es für Wissenschaftsjournalisten zunehmend wichtig, die Wissenschaft realistischer und differenzierter darzustellen. Wissenschaft produziert nun mal keine ewigen Wahrheiten, sondern sie ist ein ständiger Prozess der Annäherung an die Wahrheit. „Es reicht nicht, wissenschaftliches Wissen einfach bereitzustellen“, brachte es DFG Präsident Peter Strohschneider aus Sicht der Wissenschaft in seiner diesjährigen Neujahrsrede (PDF) auf den Punkt, „dieses muss vielmehr auch außerhalb des Forschungssystems in seinem methodischen Zustandekommen ausgewiesen werden“.

Dazu gehört auch zu verdeutlichen, dass es an der vordersten Front wissenschaftlicher Forschung immer verschiedene Meinungen gibt, dass gewisse „Irritationen“ nachgerade die notwendige Bedingung wissenschaftlichen Fortschritts sind: „Forschung setzt die Bereitschaft voraus, …. sich durch die Welt und das, was andere über die Welt wissen, produktiv irritieren zu lassen“, so Strohschneider. Klar, es ist schwer zu vermitteln, dass wir „zugleich die Verlässlichkeit wissenschaftlichen Wissens und seine Falsifizierung durch künftigen Erkenntnisfortschritt“ behaupten (Strohschneider ebd). Aber: Jeder, der in der Wissenschaft gearbeitet hat, weiß, dass so und nur so wissenschaftlicher Fortschritt funktioniert.

Haltung beweisen

Für Wissenschaftsjournalisten ist das eine Herausforderung. Denn natürlich wollen die Rezipienten wissenschaftsjournalistischer Produkte lieber einfache Wahrheiten hören, und die Reduzierung von Komplexität ist ja auch eine Aufgabe des Journalismus. Der Leser, Hörer oder Zuschauer will wissen: Macht Glyphosat nun Krebs oder nicht? Und nicht, ob es dabei darauf ankommt, ob dies „grundsätzlich“ so sein kann, die Wahrscheinlichkeit bei normaler Exposition aber gegen Null tendiert.

Aber die „Wahrheit“ ist nun mal häufig komplizierter. Was zum Beispiel die Entstehung und Zukunft des Universums angeht: Ja, da gibt es unterschiedliche Hypothesen, ob und mit welcher Konstante es sich ausdehnt, ob die Expansion ewig weiter geht oder das Weltall dereinst doch wieder in sich zusammenfällt, um dann wieder in einem erneuten Urknall zu entstehen. Alle dies heißt aber nicht, dass man „der Wissenschaft“ in Fragen der Entstehung des Universums nicht vertrauen kann, wie dies im Wissenschaftsbarometer abgebildet wird. Bei Gebieten wie Klimaforschung und Gentechnik kommt noch als weiterer Punkt hinzu, dass die aus den Forschungsergebnissen erwachsenen Handlungsoptionen eben nicht aus der Wissenschaft selbst zu beantworten sind, sondern des gesellschaftlichen Diskurses bedürfen. Und natürlich sind sich darin „die Wissenschaftler“ dann nicht einig.

Bei aller Berücksichtigung der Differenziertheit von Hypothesen und Meinungen müssen gerade Journalisten allerdings auch beherzigen, was der amerikanische Journalist und Pulitzerpreisträger David Cay Johnston auf den Punkt brachte. „Wenn jemand behauptet, die Erde sei eine Scheibe, dann kann das journalistische Fazit nicht sein, dass die Form der Erde nach wie vor umstritten ist“. Bewertung braucht Haltung – und die ist es, an der sich auch immer wieder gewisse gesellschaftliche Gruppen reiben werden.

So bedeutend also die Aufgabe des Journalismus gerade in den jetzt unsicherer werdenden Zeiten ist – sie fällt leider zusammen mit zunehmend schwieriger werdenden Rahmenbedingungen. Das gilt schon allgemein für den Journalismus, umso mehr aber den Wissenschaftsjournalismus, der leider vielen Verlegern am ehesten als verzichtbar gilt, wenn gespart werden muss. Soll der kritische und unabhängige Wissenschaftsjournalismus auch in Zukunft seine Aufgabe als „vertrauensvermittelnde Instanz“ erfüllen soll, müssen Politik, Gesellschaft und Wissenschaft darüber nachdenken, wie sich die Bedingungen seiner Möglichkeit unterstützen lassen.

Gastbeiträge spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung unserer Redaktion wider.